腸活の最前線:最新エビデンスで読み解く、健康と美容の鍵 | ひろつ内科クリニック↗

腸活しても便秘が治らない…その理由、“腸のカタチ”にあるかもしれません

「腸活をしているのに、なぜか便秘が改善しない…」

そんなふうに感じたことはありませんか?

毎朝ヨーグルトを食べたり、食物繊維を意識したり、最近では “腸活サプリ” を取り入れている方も増えています。けれど、続けているのに効果を実感できないと感じる方も少なくありません。

実はその原因のひとつとして、あまり知られていない「ねじれ腸」という “腸のクセ” が関係しているケースもあります。

👉「ねじれ腸って何?」という方はこちらの記事で詳しく解説しています:

この記事では、腸活の基本と便秘改善のための5つの習慣を、ねじれ腸の視点も交えてわかりやすくご紹介します。

日々の生活に取り入れられる「シンプルで続けやすい腸活習慣」を知ることで、腸内環境だけでなく、肌やメンタルにも変化を感じられるかもしれません。

そもそも腸活って何? — 科学的視点から整理する

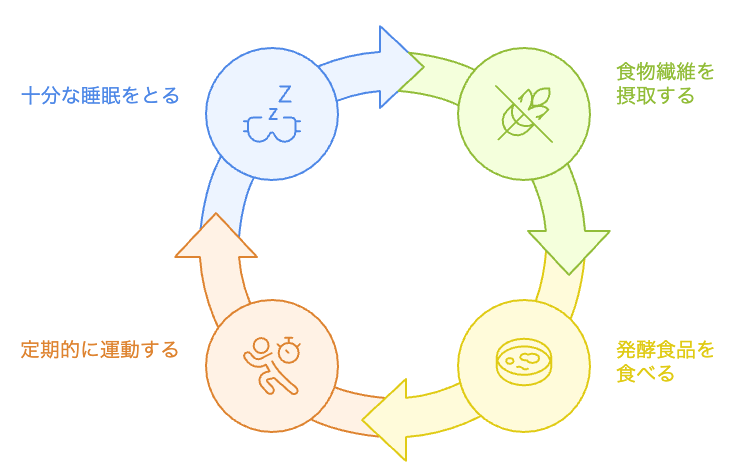

「腸活(ちょうかつ)」とは、「腸の状態を意識的に整える生活・食習慣」を指す広義の言葉で、具体的には 食事・発酵食品・食物繊維・水分・運動・睡眠・ストレス管理 等を通じて、腸内環境(腸内細菌叢=マイクロバイオーム)を良好に保つことを目指す行動群です。

ただし、腸活という言葉自体は医学用語ではなく、あくまで “健康志向” を示すキャッチフレーズに近いものです。そのため、どの方法が本当に意味を持つかを科学的根拠の視点から見極めることが大切です。

腸内細菌叢が身体に及ぼす影響:基礎となる理論

人の腸内には 500~1,000 種類程度、100兆前後〜1,000兆個もの微生物 が存在し、これらが腸内細菌叢(マイクロバイオーム)を形成しているという報告があります。

そして、腸内細菌は食物を発酵させて代謝産物(酪酸、酢酸、プロピオン酸などの短鎖脂肪酸=SCFA)をつくることで、腸上皮細胞の栄養源になったり、炎症制御や腸壁バリア機能、免疫調整、さらには神経系との相互作用(腸–脳軸、腸脳相関)に関与したりすると考えられています。

最近のレビューでも、腸内細菌叢の多様性や菌構成のバランスが不均衡な状態(= ディスバイオーシス)が、代謝性疾患、炎症性疾患、心血管疾患、神経疾患などと関連する可能性が指摘されています。

つまり、腸活という取り組みは「微生物という目に見えない存在」を味方につけて、体の内側から整えるという考え方に基づいています。

出典:腸内細菌叢と生活習慣病

腸活の最前線:最新エビデンスで読み解く、健康と美容の鍵

A Comprehensive Review on the Role of the Gut Microbiome in Human Neurological Disorders

腸活の “有効性” を支持する裏付けと注意点

腸活の理論的裏付け(エビデンス)は増えてきていますが、すべての方法が万人に効くわけではなく、以下のような留意点もあります。

有効性を示す例

- 発酵性炭水化物(MACs:microbiota‑accessible carbohydrates) は腸内細菌の “エサ” になり、その結果できる代謝物が腸や体の働きを整える。

- 「人の健康は、腸内細菌と、そのエサである食物繊維によって支えられている」と考えられている。

- 便秘改善には「菌株が重要」:同じ“乳酸菌”でも、効果が出るものと出にくいものがある。

- シンバイオティクスは「菌+エサ」のセットなので、腸内で働きやすく、便通改善効果が期待される。

臨床研究でも「排便回数が増えた」「便がやわらかくなった」といった効果が報告されている。 - ただし、すべての人に必ず効くわけではなく、個人の腸内環境や生活習慣によって効果に差がある点は注意が必要。

- 腸活のゴールのひとつは「SCFAを増やすこと」

- SCFA(短鎖脂肪酸)は腸内細菌がつくる「体に役立つ信号分子」であり、

1. 腸の壁を守る

2. 炎症を抑える

3. 免疫を整える

といった働きを持つ。 - 食物繊維や MACs をしっかり摂ることで、腸内細菌がSCFAをつくりやすくなり、結果的に「腸から全身の健康」につながる。

出典:腸内細菌の組成や代謝に影響を与えるマイクロバイオームモジュレータ

腸内フローラと臨床エビデンス:科学的根拠に基づく「腸活」のススメ

腸活の最前線:最新エビデンスで読み解く、健康と美容の鍵

限界・注意点

- 腸内細菌と健康の関係は「つながりがある」ことは分かってきたが、「原因かどうか」はまだはっきりしていない。

- 食事や生活習慣など他の要因が影響しているかもしれないし、病気が菌を変えている可能性もある。

- 最近は「因果を見極める新しい方法(メンデルランダム化・介入試験など)」が進んでいて、少しずつ “本当に原因なのか” を確かめられるようになってきている。

- プロバイオティクスは 「どの菌株を、どれくらいの量・期間、どんな人に投与するか」 によって効果が変わる。

- 実際の研究でも「効いた人もいれば効かなかった人もいる」という結果が多い。

- だから「自分に合う菌を探す」ことが腸活の大切なポイント。

- 発酵食品や繊維は「腸にいい」けれど、人によってはガスや膨満感を引き起こすことがある。

- 特にIBS(過敏性腸症候群)やFODMAP(小腸で吸収されにくく、発酵しやすい糖質の総称)に敏感な人は、取りすぎると症状が悪化することがある。

- 「体調に合わせて量や種類を調整する」ことが大切で、必ずしも “多ければ多いほど良い” わけではない。

出典:Approaches to discern if microbiome associations reflect causation in metabolic and immune disorders

Strain-Specificity and Disease-Specificity of Probiotic Efficacy: A Systematic Review and Meta-Analysis

腸活の科学的根拠を探る

腸活の効果を実感するには「継続」が鍵

「プロバイオティクスは万能ではないが、条件が合えば有効に働く」 → だからこそ「どの菌株を、どの人に、どれくらい投与するか」が研究課題になっています。

この理論とエビデンスの間を埋めるには、長期的な取り組みが重要です。短期間では腸内細菌叢が変化することもありますが、それを維持できなければ効果は長続きしません。

また、腸活で改善を感じられるまでの時間には個人差があります。「1週間で変わった」という人もいれば、「数か月続けてからようやく変化を感じた」人もいるでしょう。

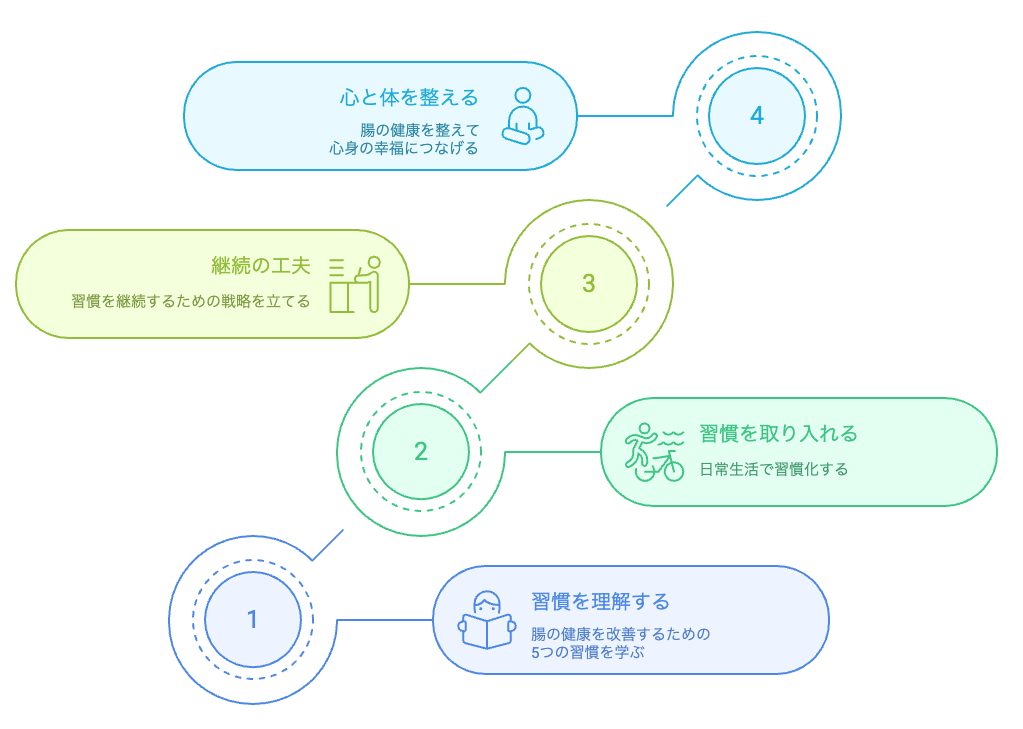

そのため、本記事では次章以降で「継続しやすい習慣性の取り組み(=5つの習慣)」を、特に便秘改善・ねじれ腸改善を視野に入れてお伝えしていきます。

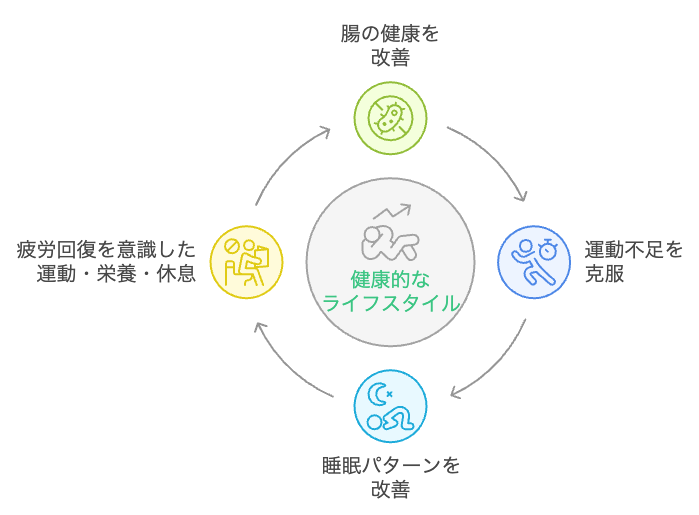

便秘改善と運動・睡眠・疲労の関係性 — なぜ腸活だけでは足りないのか

便秘改善において「食事や水分、繊維、発酵食品」などを意識するのは基本ですが、それだけでは改善しづらいケースもあります。特に 運動量不足 や 睡眠・疲労の不調 は、腸の蠕動や回復力に影響を及ぼす重要な要因です。本章では、それらが便秘・腸内環境にどう関係するかを見ていきましょう。

運動が便秘改善に及ぼすメカニズムと実証データ

- 「運動はただ体を動かすだけでなく、腸にもいい刺激になる」

- 運動することで腸が “押されるような刺激” を受け、腸の筋肉が収縮しやすくなる → 便が出やすくなる可能性がある。

- また、運動は腸内細菌の働き方を変えることも示唆されており、腸内環境がよくなることで代謝産物(SCFA など)が増え、それが腸を守る働きも期待されている。

- さらに、運動をすることでストレスが減り、自律神経のバランスが整えば、腸の働きが乱れにくくなる。

- 観察研究では「運動をよくする人は便秘になりにくい」というデータも出ていて、レビューでは「適度な運動は便秘改善の補助になるかもしれない」と考えられている。

- ただし、どのくらい動けばいいか、どの種類の運動が効果的か、個人差はどうか、といった点はまだ完全には明確ではない。

- 便秘の人では、腸内細菌バランスが崩れていることが多い。

特に「ビフィズス菌・乳酸菌が少ない」という特徴が見られる。 - 運動は腸内環境を整える助けになる可能性がある。

運動によって善玉菌やSCFA産生菌が増えることで、腸の動きや便通が改善すると期待されている。 - つまり、「便秘対策=食事やプロバイオティクスだけでなく、運動も腸内環境を支える大事なピース」になり得る。

- ただし、運動効果の強さや種類(有酸素運動、筋力運動、散歩など)によって成果には個人差があるとされている。

腸活+生活習慣改善の実践ポイント

- 無理のない運動刺激(例:ウォーキング、階段の登り降り、軽い筋トレ)を「継続できる頻度で」取り入れる。

- 過度な運動はストレス・疲労を増幅させうるため、程よい強度・休息管理が重要。

出典:Physical activity and constipation: A systematic review of cohort studies

Crosstalk between the Gut Microbiome and Colonic Motility in Chronic Constipation: Potential Mechanisms and Microbiota Modulation

睡眠・疲労との双方向関係:便秘 ⇄ 睡眠の悪循環

- 便秘状態が 睡眠の質を悪化させうる。

ある研究では便秘の人は自覚的睡眠の質が低い傾向があったという結果が出ている。 - 便秘と睡眠は “両方向” に影響し合う関係。眠りが浅いと腸の動きが悪くなり、便秘が悪化することもある。

- 「便秘があると眠りが悪くなる」だけでなく、「眠りが悪いせいで便秘が悪化する」という逆の流れ(逆因果)も起こりうる。

- 便秘による腹部不快感・ガス感・痛みなどが睡眠を妨げ、睡眠障害を引き起こすこともあり、悪循環 の構図が生まれやすい。

便秘改善のための運動・睡眠習慣:実践のコツ

- 就寝ルーティン(寝る前のスマホ制限、照明・室温調整など)で睡眠の質改善を図る。

- 疲労回復を意識した運動・栄養・休息バランスを整える。

- 夜遅い運動やカフェイン・刺激物の摂取は睡眠に影響し得るため、時間帯設定に注意。

出典:Internet Survey of Japanese Patients With Chronic Constipation: Focus on Correlations Between Sleep Quality, Symptom Severity, and Quality of Life

Factors Associated with Functional Constipation among Students of a Chinese University: A Cross-Sectional Study

なぜ腸活だけでは改善しにくい人がいるのか?:「複数要因の重なり」が鍵

上記を踏まえると、便秘改善がなかなか進まない人には以下のような複雑な状況が隠れている可能性があります:

- 腸活(食事・繊維・発酵食品など)は行っているが、運動量が極端に少ない

- 睡眠の質が低下しており、腸の回復・代謝リズムが乱れている

- 肉体疲労・ストレス過多により自律神経バランスが崩れている

- 腸活による刺激・菌構成の変化を継続できない(変動が大きい)

こうした複合要因に対して、単一の対策だけでは効果が限定されやすいため、 運動・睡眠・疲労回復を統合した習慣設計 が重要になります。

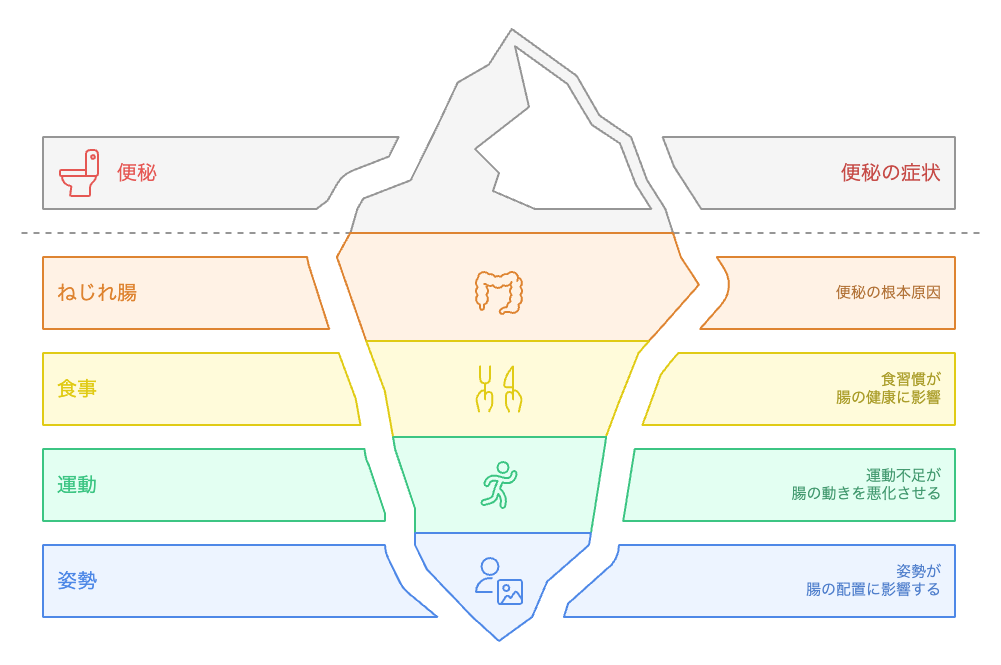

“ねじれ腸” という落とし穴 — 腸活しても効果が出にくい人の理由

腸活を続けているにもかかわらず便秘が改善しない人にとって、「ねじれ腸(腸のねじれ/捻転)」という腸の構造的・機能的なクセが隠れた要因として存在する可能性があります。本章では、ねじれ腸とは何か、どう関わってくるか、対処法のヒントを紹介します。

“ねじれ腸”という言葉を初めて聞いた方は、こちらの記事で詳しく解説しています:

ねじれ腸とは何か?:そのメカニズムと症状

- ねじれ腸とは、腸管(特に大腸や小腸の一部)が形状的に捻じれたり、折れ曲がったりして通過が妨げられている状態を指すことが多く、臨床用語として定義が曖昧な部分もある。

- この「ねじれ」が起こる原因としては、腸壁の柔軟性低下、脂肪の偏り、癒着、筋肉収縮不全、神経支配のアンバランスなどが考えられ、また長年の便秘や腹圧・姿勢の悪さが絡んでくることもあります。

主な症状例

- ガスが溜まりやすい・お腹が張りやすい

- 排便しても残便感が強い

- 便通のリズムが不安定(周期性がバラバラ)

- 腹部の痛み・不快感を感じることがある

こうした症状は、単なる機能性便秘や腸内環境の乱れだけでは説明しきれないケースも含まれます。

ねじれ腸が便秘改善を阻むしくみ

ねじれ腸が便秘に影響を及ぼす可能性のある要素を、以下に整理します:

| 仮説的メカニズム | 支持されそうな記述 | 注意すべき点・未知の領域 |

|---|---|---|

| 通過障害 | 捻転部位で腸内容物(便・ガス)が詰まる、流れが遮られることが報告されている(結腸捻転例) | 一過性・部分的捻転など軽度例だと通過障害が顕在化しにくく、検出が難しい |

| 血流障害・虚血 | 強い捻転例で虚血をきたすことが外科的報告にある(腸壊死など) | 軽度捻転下でも持続的な微小血流低下が慢性的な機能低下を招くかは証明が乏しい |

| 神経伝達・蠕動抑制 | 虚血や牽引ストレスが神経支配に影響する可能性 | 実験的データがほとんどない |

| 慢性ストレス・炎症刺激 | 捻れによる牽引/刺激が腸壁にストレスをかけ、慢性的な過敏性や炎症を誘う可能性 | 関連性の証明が今のところ限定的 |

| 癒着・腸壁変性との併存 | 長期便秘例・炎症例で腸壁硬化・癒着合併例の記述あり | 癒着や硬化が一次因なのか副次的変化なのか、因果を分けにくい |

これらを仮定する研究はまだ限定的ですが、消化器専門医や腸検査を扱う文献では、 機能性異常 + 構造異常 の併存を疑う記述も散見されます。

出典:Management of Colonic Volvulus

Ischemic volvulus of the transverse colon: A case report and review of literature

WSES consensus guidelines on sigmoid volvulus management

ねじれ腸を疑うチェックリスト・見分けポイント

「腸活をしているのに便秘がなかなか改善しない…」という方は、次のようなサインが思い当たらないか確認してみてください。

- 長年にわたる慢性便秘(複数年)

- 排便しても“すっきりしない”感覚が常にある

- ガス・腹部膨満が慢性的

- 排便が週1〜2回程度以下である

- 他の腸活法(繊維・発酵食品・水分・運動など)を試しても改善が頭打ち

- 腹部マッサージをしたとき“ねじれを感じる”ような可動域の違和感がある

こうした特徴が複数あてはまるからといって、必ず「ねじれ腸」と断定できるわけではありません。ただし、便秘やお腹の不快感が長く続く場合には、消化器内科など専門医での相談や検査を視野に入れることが安心です。

セルフチェックはあくまで「気づきのきっかけ」。本格的な改善や診断は、医師の判断を頼るようにしましょう。

ねじれ腸へのアプローチ・改善のヒント

このテーマで扱いやすいアプローチ案をいくつか紹介します。後の章で「習慣化可能な具体法」として統合できます。

- 腸のストレッチ・ねじり体操:

- → 腹部捻転運動(ひねりを加える動き)やゆるやかなストレッチを取り入れて、腸管柔軟性を促す

- 腸もみ・腹部マッサージ:

- → 腹部の表面から軽く揉む・撫でるような刺激で、腸管運動を誘発する。

- 整える食事・発酵食品・繊維のメリハリ:

- → 一律に増やすだけでなく、ねじれ部位に通りやすい食材やオイルを意識する。

- 姿勢改善・体幹強化:

- → 背骨や骨盤のアライメントが腸の位置・通過に影響する可能性があるため、日常の姿勢改善も併せて意識する。

- 専門医・検査対応:

- →便秘の原因が “腸の動き” なのか “腸の形” なのかを見分けるために、画像検査や内視鏡、腸の動きを測る検査を組み合わせて調べる。

ただし、これらもすべての人に効くわけではありません。改善が見られない場合は専門医の判断を仰ぐ必要があります。

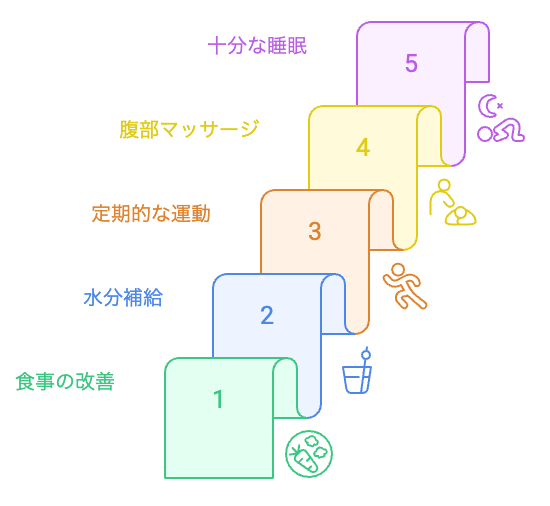

腸を整える5つの習慣 — “ねじれ腸” もケアする日常メソッド

ねじれ腸の可能性を考慮したうえで、腸の通過を促しながら習慣化しやすい5つのポイントを提示します。すべて即効性を保証するわけではありませんが、継続することで腸–体–心の好循環を促すことを目指します。

食事習慣:通りやすい繊維+オイルのメリハリ

ポイント

- 不溶性食物繊維(例:穀類、野菜の茎など)ばかり摂るとかえって固まりやすくなることがあるため、 水溶性繊維+発酵性繊維 の組み合わせが望ましい。

- → 水溶性繊維(オートミール、大麦、根菜、海藻類など)/発酵性繊維(オリゴ糖、難消化性デキストリン等)

- 良質なオイル(オリーブオイル、亜麻仁油、MCT油など)を適量取り入れることで、腸管内の通過性を高める可能性がある。

- ねじれ部分を通りやすくするために、食材の「柔らかさ・見直し」も時に意識:噛みやすく、胃が消化しやすい形態(煮物・蒸し野菜など)を使う。

実践例

| 時間帯 | 食材例 | コメント |

|---|---|---|

| 朝食 | オートミール+豆乳+フルーツ+亜麻仁油 | 発酵繊維+オイルを一緒に摂取で滑りを助ける |

| 昼食 | 雑穀米+蒸し野菜+納豆・漬物 | 発酵性+繊維のバランス |

| 夕食 | 魚・豆腐などの良質たんぱく質+柔らかめ野菜の煮物 | 負荷をかけずに腸に刺激を与える |

水分&タイミング意識:通過性を支える水路設計

ポイント

- 常温〜ややぬるめの水を意識的にこまめに摂る(例:起床直後の一杯、食間水分補給)。

- 起床直後や排便前(もしルーティン化できていれば)に 150〜200 mL 程度の水分摂取を習慣化しておくと、腸への刺激になる可能性。

- 水の摂りすぎ(1回で大量など)はかえって消化器を冷やす恐れもあるため、分割して飲むのが望ましい。

軽運動+階段昇降:腸運動を促進するエンジン

ポイント

- 日常の合間に階段の登り降りを組み込むことで、腸管運動の補助刺激になる可能性がある(散歩・階段・軽い体幹運動など)。

- 強すぎない適度な強度が理想。過剰な負荷は逆にストレスとなる。

- ねじれ腸があるなら、腹部にねじりを加えるストレッチや体幹のねじり運動も併用するとよい。

実践例

| タイミング | 運動内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 日中(朝・昼・夕) | 階段昇降を1日3回、各3〜5分(上り下りをゆったりペースで) | 強度は無理なく。日常の移動を兼ねて行いやすい |

| 起床直後・排便後 | 腰・腹部を軽くひねるツイスト運動 | 腸の可動域を広げ、ねじれ部位を刺激するイメージで |

| 生活の合間(夕方など) | ウォーキング15〜30分 | 有酸素運動で腸の蠕動をサポート。リフレッシュ効果もあり |

腸もみ・腹部マッサージ:外からの刺激で通過を後押し

ポイント

- 腹部をやさしく撫でたり、さすったりする腹部マッサージは、腸管の運動を誘導する補助に。

- 特に腸の走行方向を意識して、右下 → 上 → 左上 → 左下 → 下という “大腸経路ライン” に沿って動かす方法が紹介されることが多い。

- ねじれ腸を意識するなら、ねじれの方向を”解す”ような軽いひねり刺激を組み込む。

注意点

- 強過ぎる力は腹膜・腸壁に負荷を与えるため、やさしい力加減で行うこと。

- 炎症・痛み・疾患が疑われる場合は専門家判断を優先。

睡眠・休息習慣:腸と体の回復時間を整える

ポイント

- 睡眠の質・規則性を整えることが、腸・自律神経・ホルモン調整の基盤になる。

- 就寝前の過剰な刺激(スマホ・強い光・カフェインなど)は極力控える。

- 寝る前の軽ストレッチ・呼吸法等でリラックスを促し、腸–脳軸の安定を狙う。

実践例

| タイミング | 実践内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 就寝30〜60分前 | ブルーライトを減らす(スマホ・PC・照明を控える) | メラトニン分泌を促し、入眠をスムーズにする |

| 就寝直前 | 大食・飲酒を避ける | 消化器への負担を減らし、腸と体を休ませる |

| 就寝前ルーティン | 軽い深呼吸・腹式呼吸を行う | 副交感神経を優位にし、腸の働きを整える |

これら5つの習慣を「無理なく少しずつ」導入していき、習慣化できたものを中心に長期維持していくことが、腸活・便秘改善・ねじれ腸ケアの鍵になります。

習慣をスケジュール化・継続化する方法 — 小さな工夫で無理なく腸活を続ける

これまで紹介した「5つの習慣(食事・水分・運動・腸もみ・睡眠)」を、単なるリストで終わらせず、日常の中で自然に組み込める形に落とし込むことが肝心です。本章では、スケジュール化・継続化のための具体的な戦略を解説します。

習慣化の心理設計:行動経済学・習慣化理論の応用

- ハビットスタック(習慣の連鎖法則) を使う:

- → 既に定着している習慣(例:朝の歯磨き、起床後の顔洗い)に「プラスひとつ」を重ねてしまう。

例:「起床 → 歯磨き → 水を一杯飲む → オートミール+亜麻仁油」など。

- → 既に定着している習慣(例:朝の歯磨き、起床後の顔洗い)に「プラスひとつ」を重ねてしまう。

- スモールステップで始める:

- → 最初から全部やろうとせず、「水1杯」「階段昇降1分」「腹部さすり10回」など、簡単なところから始めて、無意識化を目指す。

- トリガー(きっかけ)を仕込む:

- → スマホのアラーム、カレンダー通知、キッチンタイマー、就寝直前のノート書きなど。

→「朝コップ一杯水を飲むトリガー」として、起きたら枕元に水を置いておくなど。

- → スマホのアラーム、カレンダー通知、キッチンタイマー、就寝直前のノート書きなど。

- 記録と可視化:

- → 手書き手帳・アプリ・カレンダーなどで「できた/できなかった」を見える化する。

→ 小さな達成感を重ねることでやる気が維持されやすくなる。

- → 手書き手帳・アプリ・カレンダーなどで「できた/できなかった」を見える化する。

週間スケジュール例とバランス設計

下表は「1週間で5習慣を回せる」バランス型のスケジュール例です。無理せず調整してください。

| 曜日 | 朝 | 昼 | 夕方/夜 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 月 | 起床+水 → オートミール食 | 通常食 | 階段昇降 3分 + 腸もみ 1〜2分 | 夜ストレッチ |

| 火 | 起床+水 → 発酵食含む朝食 | 昼食+間食で水分意識 | ウォーキング 10分 | 就寝前呼吸法 |

| 水 | 起床+水 → オイル追加 | 食物繊維意識 | 階段昇降 + 腹部マッサージ | ブルーライトオフ時間確保 |

| 木 | 起床+水 → 雑穀米系朝食 | 昼外食時に汁物多め | ねじり運動 + 歩行 | 睡眠ルーティン強化 |

| 金 | 起床+水 → 発酵食品中心 | 昼野菜多め | 階段昇降 | 寝る前ストレッチ |

| 土 | ゆっくり朝 + 水 | 昼自由に+繊維補填 | 散歩や軽運動 | 腹部マッサージ |

| 日 | リセット日(やり過ぎない) | 好物を少量 + 注意 | 軽い運動/休息 | 翌週準備・振り返り |

休息日・緩め日を取ることも重要。継続を優先するために「貯金しない」余力を残す設計をしてください。

各日、5つの習慣すべてを完璧に回す必要はなく、「最低1つ実行」を基準にするでも十分です。

継続化を支える思考・モチベーション管理

- 「今日できなかった」を責めない:

- → 中断した日をリトリートではなく、次の日からまた繋げればいい。ゼロリセット思考は挫折のもと。

- 成果を感じるための中間指標を設定:

- → 体重・便通回数だけでなく、ガスの軽さ・腹部の張り具合・肌調子・睡眠質などをチェック。

- 小さな報酬を設定:

- → 1週間続けられたら好きなものを食べる、ノートに「腸調子がよかった日」の記録をつける etc.

- 仲間や発信を活用:

- → SNSやブログ、LINEグループなどで進捗をシェアすると、「他者の視線」がモチベーションの後押しになる。

- 失敗パターンの想定と準備:

- → 旅行や外食などの “例外日” をあらかじめ想定して、簡易バージョンで対応できるようにストックを持っておく。

まとめ:「腸活を続けられる人」と「やめてしまう人」の違い

便秘や腸の不調を感じて、腸活に取り組む方は増えています。しかし、「腸に良いことをしているつもりなのに、なかなか改善しない…」という声も少なくありません。今回の記事では、そんな方に向けて “ねじれ腸”の視点も含めた5つの習慣 をご紹介しました。

改めて、ポイントを整理します。

腸活と便秘改善のために取り入れたい5つの習慣まとめ

- 便秘改善には「運動・睡眠・疲労回復」も重要

- ねじれ腸の可能性がある場合、腸活だけでは限界も

- 腸の通過を助ける5つの習慣

- 1. 水溶性+発酵繊維+オイルの組み合わせ

2. こまめな水分補給とタイミング意識

3. 継続できる軽運動(階段昇降・腸ねじり運動など)

4. 腸もみ・腹部マッサージの習慣化

5. 睡眠・回復力を整えるナイトルーティン

- 1. 水溶性+発酵繊維+オイルの組み合わせ

- 心理的な継続術(ハビットスタック・記録・報酬)を活用

続けられる人の共通点

腸活を 「継続できた人」 に共通しているのは、次のような姿勢です。

- 「やったかどうか」でなく「やりやすく整える」ことに注力している

- 100点を目指すのではなく、“60点でもいいから続ける” という柔軟さを持っている

- 誰かの目や記録でモチベーションを保っている(SNS・手帳・アプリ等)

- 体調や状況に応じて内容を調整する「やめない工夫」がある

逆に、やめてしまう人は「できなかった自分を責める」傾向が強く、リズムを崩すとゼロに戻してしまうことが多いです。

あなたの腸と向き合う習慣は、明日の自分を変える

腸は、「感情の器官」「第二の脳」とも言われるほど、心身に影響を与える存在です。便秘や不調に悩む日々が、少しずつ整っていくと、心まで軽くなる実感がきっと得られます。

完璧じゃなくていい、ちょっとした積み重ねでいい。

今日から始めるあなたの「小さな習慣」が、3ヶ月後、半年後のあなたの腸と体を変えていくはずです。

おことわり

本記事は、筆者の体験および信頼性の高い研究・文献情報に基づいて作成していますが、すべての方に効果を保証するものではありません。

便秘や腹部の不調には、構造的な異常や疾患が関与する場合もあります。強い痛みや長期間改善が見られない場合は、必ず医師・専門機関にご相談ください。

また、サプリメントや運動法についても、体質や既往歴により合わない場合がありますので、実践にあたっては無理のない範囲で、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント