「ビタミンDは朝と夜どちらがいいのか?」─ サプリを使わない私の疑問から始まった調査

「ビタミンDって、朝と夜どっちに摂ればいいの?」

そんな疑問を持ったのは、健康意識が高まる中で “日光を浴びるといい” とか “サプリで補うべき” など、さまざまな情報を目にしたのがきっかけでした。

私自身はサプリを飲んでいないので、食事や日光からの摂取を意識していますが、そもそも “摂取タイミング” によって、体への影響が変わるなら知っておきたい。特に、朝に運動習慣(階段の登り降り)を続けている中で、どのタイミングが体に合っているのか気になりました。

この記事では、ビタミンDの基本的な働きから、朝・夜どちらが効果的なのかという科学的知見、そしてサプリに頼らず生活の中で取り入れる工夫まで、徹底的に調べてまとめました。

忙しい毎日でも無理なく続けられる「ビタミンDの摂り方」の参考になれば幸いです。

ビタミンDの基本:体でどう働く?不足しやすい理由とは

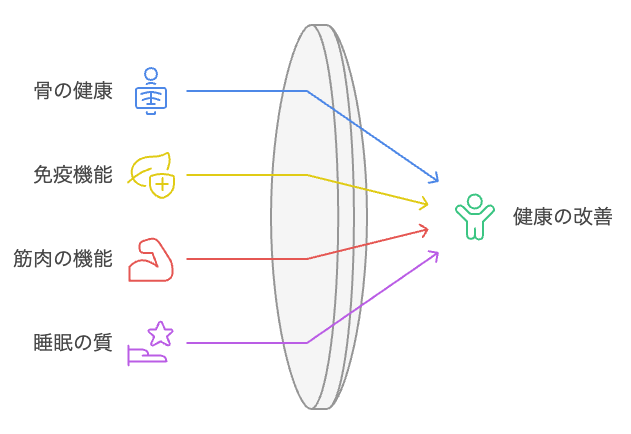

ビタミンDは「骨を強くするビタミン」というイメージが強いですが、実際にはそれだけでなく、免疫機能、筋肉、ホルモン制御、さらには脳・睡眠・炎症制御にも関わると考えられています。現代人は、日照不足・屋内生活中心・紫外線カット習慣などにより、ビタミンDが不足しやすい傾向にあります。

以下では、まずビタミンDの体内動態と働きを整理し、その後「なぜ不足しやすいか」の要因を押さえます。

ビタミンDの体内での流れと活性化プロセス

- ビタミンD(D₃やD₂)は皮膚で紫外線(UVB)を浴びて生成されるか、食事・サプリから摂取されます。

- まず肝臓で 25‑ヒドロキシビタミンD(25(OH)D)に変換され、さらに腎臓やその他の組織で 1,25‑ジヒドロキシビタミンD(活性型)に変換されます。

- この活性型ビタミンDが、カルシウム・リンの吸収を促進し、骨形成をサポートしたり、免疫細胞に働きかけたりします。

- ビタミンD受容体(VDR)は多くの組織で発現しており、遺伝子制御を通じてさまざまな生理作用に関与しているという研究もあります。

たとえば、最近の研究ではビタミンDの標的遺伝子の中に、概日リズム(サーカディアンリズム) に関連する遺伝子群が含まれているという報告もあります。 - また、ビタミンDは一度血液中に取り込まれてから最大到達濃度に至るまで約24時間かかる、という報告もあります。

出典:Circadian Regulation of Vitamin D Target Genes Reveals a Network Shaped by Individual Responsiveness

Vitamin D Metabolism and Guidelines for Vitamin D Supplementation

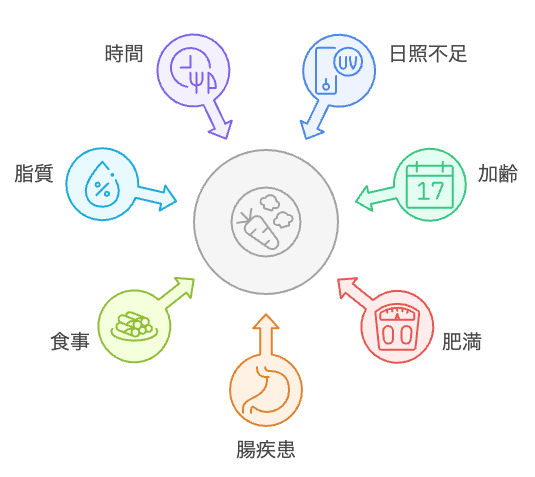

不足しやすい理由・リスク要因

以下は、ビタミンDが不足しやすい主な原因です。

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 日照不足・屋内中心生活 | 太陽光を浴びる時間が短いと、皮膚での生成が抑えられる。特に冬季や緯度が高い地域では顕著。 |

| 紫外線対策・日焼け止め | 紫外線を遮ると、皮膚でのビタミンD生成もブロックされることがあります。 |

| 肌の色・加齢 | メラニン色素が多い肌ほど紫外線をブロックしやすく、年齢とともに皮膚での生成能力が低下する傾向も。 |

| 肥満・脂肪蓄積 | ビタミンDは脂溶性の性質を持つため、過剰な脂肪組織に取り込まれて「血中で使える量」が相対的に低くなるケースも指摘されています。 |

| 消化吸収障害や疾患 | 脂溶性ビタミンであるため、脂質の消化・吸収がうまくいかない状態(腸疾患、胆汁不足など)があると取り込みにくくなることがあります。 |

このように、現代の生活スタイルはビタミンDを「自然に十分に得る」にはハードルが高い構造になっているため、サプリなしでもできる工夫が非常に重要になります。

サプリなしで知っておきたい「摂取のポイント」

サプリを使わないにしても、以下の点を押さえておくと、ビタミンDをより効率的に取り入れやすくなります。

体内リズムとの関連を意識

上述のように、ビタミンDの標的遺伝子には概日リズムに関連するものも含まれており、時間・リズムの視点での影響も議論が始まっています。

また、睡眠や体内時計とビタミンD状態には関連性を示す観察研究もあります。

食事内容との組み合わせ

ビタミンDは脂溶性なので、脂質(良質な油)と一緒に摂ると吸収率が上がることが報告されています。

たとえば、ビタミンD₃を脂肪のある食事と一緒に摂取した場合、脂肪が少ない食事に比べて吸収が 10~40%上昇した、という研究もあります。

最も食べる食事との組み合わせ

サプリ研究の領域ですが、「1日の中で最もボリュームのある食事(主食・メイン料理が多い食事)」と一緒に摂ると、血中濃度の上昇がより効率的になるという報告があります。

→ サプリを使わない場合でも、食事タイミングを意識するヒントになります。

出典:Circadian Regulation of Vitamin D Target Genes Reveals a Network Shaped by Individual Responsiveness

Association between Serum Vitamin D Status and Circadian Syndrome: A Cross-Sectional Study

Dietary Fat Increases Vitamin D-3 Absorption

Taking vitamin D with the largest meal improves absorption and results in higher serum levels of 25-hydroxyvitamin D

サプリなしでもできる! :食事と日光でビタミンDを取り入れる戦略

サプリを使わない前提なら、「食べ物からなるべく効率よく摂る」ことが土台になります。ただ、ビタミンDを豊富に含む食品は限られているため、「量」+「質」+「調理法」の工夫がポイントです。

主な食品例と含有量の目安

以下の食品が比較的ビタミンDを含む代表例です。含有量は品種・調理法・扱い方で変動するので、あくまで参考値として扱ってください。

- 鮭、サバ、イワシなどの脂の乗った青魚

- 魚の肝油、魚の肝など

- 卵黄

- 干ししいたけ、日光を当てたきのこ(ビタミンD₂)

- 強化食品(牛乳、植物性ミルク、シリアルなど、国や地域で異なる)

このような食品を定期的に食事に組み込むことで、食事由来のビタミンD摂取基盤を強められます。

なお、食品中には 25‑ヒドロキシビタミンD(25(OH)D) という半活性形態も含まれる場合があり、これがビタミンD活性レベルに寄与する可能性も議論されています。

出典:Vitamin D Fact Sheet for Health Professionals

吸収性を高める調理・食べ方のポイント

脂質と一緒に摂る

ビタミンDは脂溶性ビタミンなので、脂質がある食事と同時に摂ると吸収率が上がるという報告があります。たとえば、ビタミンDを脂肪含有のある食事と一緒に摂ったグループでは、血中25(OH)D濃度が有意に高くなったという研究もあります。

“最大の食事”とともに摂る

ある研究では、サプリとしてのビタミンDを「その人の1日で最もボリュームのある食事」とともに摂ると、吸収率が約50%改善されたという結果が報告されています。

→ 食事由来であっても、もし “最も食べる食事” が朝食や昼食なら、その時間帯を狙うのが理にかなっているかもしれません。

食材の組み合わせを工夫する

たとえば、鮭をオリーブオイルで炒めたり、卵料理にオイルを使ったり、干ししいたけをオイル+炒め物にするなど、油脂を含むメニューに組み込む工夫が有効です。

加工・調理過程での損失に注意

加熱や揮発、日光・酸素曝露でビタミンDが分解・失われる可能性もあるため、長時間の加熱を避け、できるだけ新鮮な調理を意識したいです。

ただし、食事だけで推奨量に届くのは難しいという研究・報告も多く、強化食品や日光との併用が現実的な戦略になることも多いです。

出典:Dietary Fat Increases Vitamin D-3 Absorption Author links open overlay panel

Taking vitamin D with the largest meal improves absorption and results in higher serum levels of 25-hydroxyvitamin D

Sources of vitamin D for humans

日光(UVB)を活用してビタミンDを体内生成する

食事だけでは限界があるため、日光による皮膚生成を併用するのが鍵です。ただし「浴びればいい」という単純な話ではなく、条件・リスク・バランスを理解する必要があります。

日光浴での生成メカニズムと目安時間

皮膚には7‑デヒドロコレステロールという物質があり、UVBを浴びることで前駆体がビタミンD₃に変化します。

1日30分間の露出で、明るい肌では皮膚の量がある程度ビタミンDを生成した、という研究もあります。

緯度・季節・時刻・皮膚色・気象条件によって必要な時間は大きく異なります。たとえば、紫外線量が弱い冬季や高緯度地域では、日光だけで十分なビタミンDを得ることが難しくなる可能性があります。

1つの研究では、韓国の被験者で皮膚面積 20〜30% を露出して、30〜60分/日 × 週3回の紫外線浴で血中25(OH)D濃度の改善が見られたというものもあります。

ただし、日照が多くてもビタミンD十分状態にならないケースも報告されており、日光だけでは安定確保できない可能性もあります。

出典:Benefits and Risks of Sun Exposure to Maintain Adequate Vitamin D Levels

Globally Estimated UVB Exposure Times Required to Maintain Sufficiency in Vitamin D Levels

Can Current Recommendations on Sun Exposure Sufficiently Increase Serum Vitamin D Level?: One-Month Randomized Clinical Trial

Low Vitamin D Status despite Abundant Sun Exposure

日光利用時のリスクと配慮点

日焼け・皮膚へのダメージ

長時間のUV曝露や強い紫外線時間帯(直射日光)ではシミ・皮膚がんリスクが上昇するため、適切な時間を見極めることが重要です(やりすぎは逆効果)。

日焼け止めの影響

日焼け止めを塗るとUVBをブロックしてしまい、ビタミンD生成を妨げる可能性があります。ただし、一般的な使用量やムラ塗りを考えると、日焼け止め使用=絶対不足、とは言い切れないという意見もあります。

服・窓ガラス・影などの遮蔽物

ガラス越しや衣服越しではUVBが届きにくいため、直接肌に当たる露出部を意識して確保する必要があります。

日光と食事の併用戦略

- 日差しが十分ある時間帯(正午前後)に短時間日光浴 → 食事(脂質を含むメイン料理)で吸収を助ける

- 天気・季節によっては日光不足になる月があるため、その期間は食事強化に比重を置く

- 屋外活動(散歩、庭仕事、洗濯干しなど)を意識して取り入れることで、自然に日光量を稼ぐ

ただし、すでに述べた通り、日光だけで十分量を確保できるかどうかには個人差・条件の制約があります。併用が現実的です。

出典:Moderate Sun Exposure Is the Complementor in Insufficient Vitamin D Consumers

朝と夜、どちらが正しい? — 摂取タイミング比較とその裏付け

摂取タイミングが影響を与える可能性:仮説とメカニズム

ビタミンDは脂溶性ビタミンであるため、食事と一緒に摂ることで吸収率が上がるという性質があります。

→ 実際、サプリ研究において「最もボリュームのある食事(最大の食事)と一緒にビタミンDを摂ると、血中25(OH)D濃度が約50%改善した」という報告もあります。

また、脂質を含む食事と併用することで吸収が改善するという報告もあります。

「朝に摂る」は、朝食など “最もまとまった食事” と結びつきやすく、かつ日中に日光を浴びて作用が連鎖しやすい、という仮説的観点もあります。

一方、夜に摂ることが不利という説もあります。夜の摂取がメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌に影響を及ぼす可能性を懸念する意見があり、いくつかの解説サイトでは “夜の摂取で睡眠に干渉する可能性がある” という記述も見られます。

ただし、現時点で「朝が絶対に正しい」「夜が絶対に悪い」という決定的なエビデンスはなく、個人差や生活リズムが影響する可能性が高いことも注意点です。

出典:Dietary Fat Increases Vitamin D-3 Absorption

What is the best time to take Vitamin D? Morning or evening?

Is There a Best Time to Take Vitamin D?

朝摂取のメリット・デメリット

メリット

- 食事タイミングと合致しやすい:

- 朝食がまとまっているなら、その食事と一緒にビタミンDを摂ることで吸収効率を高めやすい。

- 日中との相乗効果:

- 日中の紫外線や代謝促進作用と組み合わせやすい。

- 習慣化しやすい:

- 朝にルーチンを組むことが他の習慣と紐づきやすい。

デメリット・注意点

- 朝食が軽い人や脂質が少ない食事をする人は、吸収効率が落ちる可能性。

- 朝の体調や胃腸の状態によっては摂取しづらいこともある。

夜摂取のメリット・デメリット

✅ メリット

- 一日の終わりにまとめて栄養補給できるという感覚で摂取習慣が作りやすい人もいる。

- 他のサプリと併用しやすい時間帯という考え方(ただし相互作用などは注意)。

デメリット・懸念

- 睡眠への影響:

- 夜のビタミンD摂取がメラトニン分泌を抑制する可能性を懸念する意見があり、夜に摂ることを避けるべきという意見もある。

ただし、複数の研究では、ビタミンD摂取が睡眠の質改善に寄与したという結果も出ていて、結論は一枚岩ではない。

- 夜のビタミンD摂取がメラトニン分泌を抑制する可能性を懸念する意見があり、夜に摂ることを避けるべきという意見もある。

- 食事と一緒に摂らないケースが増える可能性:

- 夜遅く軽食だけで済ます方には、吸収効率が落ちるリスクも。

出典:What is the best time to take Vitamin D? Morning or evening?

The effect of vitamin D on sleep quality: A systematic review and meta-analysis

睡眠との関連:タイミングの選び方に影響を与えうる知見

ビタミンDの状態と睡眠の質には関連性を示す研究がいくつかあります。例えば、低ビタミンD状態は睡眠時間のばらつき(変動性)が大きくなるという報告があります。

メタアナリシスでは、ビタミンD補給が睡眠の質を統計的に改善したという報告もあります。

ただし、無作為化対照試験で「ビタミンD補給が睡眠を改善しなかった」例もあります。

これらの混在結果から、「夜の摂取が睡眠に影響を及ぼすかどうか」はまだ確定していないため、「自身の睡眠リズムに合わせて試して判断する」姿勢が現実的です。

出典:Do not sleep on vitamin D: vitamin D is associated with sleep variability in apparently healthy adults

The effect of vitamin D on sleep quality: A systematic review and meta-analysis

No improvement of sleep from vitamin D supplementation: insights from a randomized controlled trial

私が選ぶなら朝摂取を推す理由(仮説的視点)

私が選ぶなら、やはり「朝にビタミンDを取り入れる」ほうがしっくりきます。その理由は、今の生活習慣と無理なくつながっているからです。

私の朝食は、水素水と乳酸菌入り青汁牛乳をベースにしたシンプルなもの。そこに軽めの食事を加えるスタイルなので、決してボリュームのある朝ごはんではありません。

ただ、それでも「朝にビタミンDを意識する」ことで、ルーティンに自然と組み込めるのです。

たとえば、青汁牛乳は脂質が少ない飲み物ですが、ここに卵や魚を軽く加えたり、オリーブオイルを使った小さな一品を添えることで、ビタミンD吸収を助ける仕組みが作れます。

夜に摂るのは、私にはどうも合わない気がします。以前、寝る直前にサプリや栄養補助食品を試したとき、寝つきが悪くなったり、体が「休むモード」に入らない感覚を覚えたことがありました。ビタミンDと睡眠の関係はまだ研究段階ですが、そうした体験から「夜に摂るリスクを避けたい」という気持ちが強くなっています。

また、日中の活動との連動性も朝摂取を後押ししています。私の習慣のひとつに「階段の登り降り朝活」があります。体を動かして代謝を上げ、そこに朝食や日光から得られる栄養を重ねると、一日の始まりにスイッチが入るような感覚があるのです。

水素水や青汁といった “朝のリセットドリンク” とも組み合わせやすく、健康習慣がひとつの流れとしてつながっている感じがします。

そして最後に、やはり「忘れにくい」というのが大きな理由です。朝は決まった習慣で動く時間なので、ここに組み込んでおけば続けやすい。夜はその日の予定や気分に左右されやすく、私の場合はどうしても習慣が途切れがちです。

こうして振り返ると、科学的な根拠と同じくらい「自分の生活に馴染むかどうか」が大切だと実感します。私にとっては、水素水や青汁牛乳を軸にした軽めの朝食とともにビタミンDを意識することが、最も自然で無理のない選択です。

よくある疑問 Q&A:朝 vs 夜、日光 vs 食事 で迷うとき

Q1:食事だけでビタミンDの必要量は賄えるの?

A:食事だけで十分量を賄うのは難しいケースが多い、という報告があります。ただし、日光と組み合わせることで穴を埋める戦略は十分に現実的です。

- 多くの食品にはビタミンD含有量が限定的であり、日常の食事で頻繁に魚やきのこ、卵などを意識的に選ぶ必要があります。

- そのため、サプリを使わない前提であれば、食事+日光併用を基盤にするのが現実的。

- また、強化食品(ビタミンD添加ミルクなど)を補助的に使うケースもあります。

Q2:冬や日照量が少ない季節はどうすればいい?

A:冬季・曇天期は皮膚での生成が著しく下がるため、食事強化と屋外活動の工夫を強める必要があります。

- ガラス越しや窓際ではUVBが届かないため、室内日光浴では不足を補えない可能性が高い。

- 天気が悪い日は、魚料理・きのこ料理を毎日の献立に入れる。

- 屋内でも窓を開けたり、短時間でも屋上・ベランダに出る機会を意識的に作る。

Q3:夜の摂取はやっぱり避けたほうがいい?

A:「夜に摂取すると睡眠に影響を及ぼすかもしれない」という意見がありますが、現時点では結論は分かれていて、必ず避けねばならないという証拠はありません。

- ビタミンD補給が睡眠の質を改善したという系統的レビューもあります。

- ただし、ある研究では 4ヵ月間の補給で睡眠時間や自覚的な睡眠スコアに有意差が出なかったという報告もあります。

- 睡眠の質や就寝リズムに敏感な人は、夜に摂るとどう感じるかを自分で試してみる価値があるでしょう。

出典: The effect of vitamin D on sleep quality: A systematic review and meta-analysis

No improvement of sleep from vitamin D supplementation: insights from a randomized controlled trial

Q4:過剰摂取や中毒リスクはある?

A:ビタミンDは脂溶性なので、過剰に蓄積すると高カルシウム血症などを引き起こすリスクがあります。日常の食事や日光程度ではまず起きないが、サプリ併用時には注意が必要です。

- 血中25‑ヒドロキシビタミンDが 150 ng/mL 以上になると毒性リスクが指摘される例もあります。

- 多くの国で許容上限(UL:Tolerable Upper Intake Level)は 4,000 IU/日 程度に設定されています。

- サプリ併用を検討する場合は、血中濃度を定期測定することが望ましい。

Q5:どれくらいの量を目安にすればいいの?

A:適切な量は年齢・生活・地域・日照量などで変わります。「目安量」を理解したうえで、自分に合わせた摂取量を意識することが大切です。

- 食事+日光でその量に近づけるよう意識することを目標にするのが現実的。

- 多くの国で、成人に対して「600〜800 IU/日(15〜20 μg/日)」程度を推奨していることが多いです(ただし国・指針によって異なる)。

まとめ:朝の一工夫が、毎日のビタミンD習慣になる

「ビタミンDは朝と夜どっちが正解?」という問いに対して、はっきりと “朝が絶対に正しい” とは言い切れません。

しかし、サプリを使わずにビタミンDを取り入れたいという前提に立つと、朝は以下のような点で理にかなっています。

そして、食事や日光を活用するためには、ほんの少しの意識と工夫があれば十分です。

これらを少しずつ生活に取り入れていけば、「気がつけば毎日ビタミンDが摂れている」状態を作ることができます。

健康の基礎は “積み重ね”。ビタミンDもその例外ではありません。

サプリに頼らずとも、自分の暮らしに合った方法で取り入れることは可能です。

まずは、「朝にちょっと日光を浴びて、魚か卵を食べてみる」ことから始めてみませんか?

おことわり

本記事は筆者個人の生活習慣と調査に基づき、ビタミンDの摂取タイミングや生活への取り入れ方を紹介するものです。

医学的判断や治療を目的とした内容ではなく、効果・安全性を保証するものではありません。

健康状態や服薬中の方は、自己判断せず医師・専門家にご相談ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント