感情も集中も、呼吸から整う:脳科学が示す “自己制御力” の入口

仕事中に感情が乱れて集中を失ったり、ストレスで頭が回らなくなったり。

そんなとき、多くの人は「気合い」や「意思の力」で立て直そうとします。けれど、最新の脳科学では、“意志”よりも“呼吸”のほうが脳の自己制御を助けることがわかっています。

深呼吸をしただけで落ち着く — 誰もが知っているこの感覚の背後には、「扁桃体」と「前頭前野」をつなぐ神経ネットワークが働いています。

この記事では、呼吸によって感情や注意、ストレス反応をコントロールするメカニズムを解説し、日常の中で実践できる “脳のスイッチリセット習慣” を紹介します。

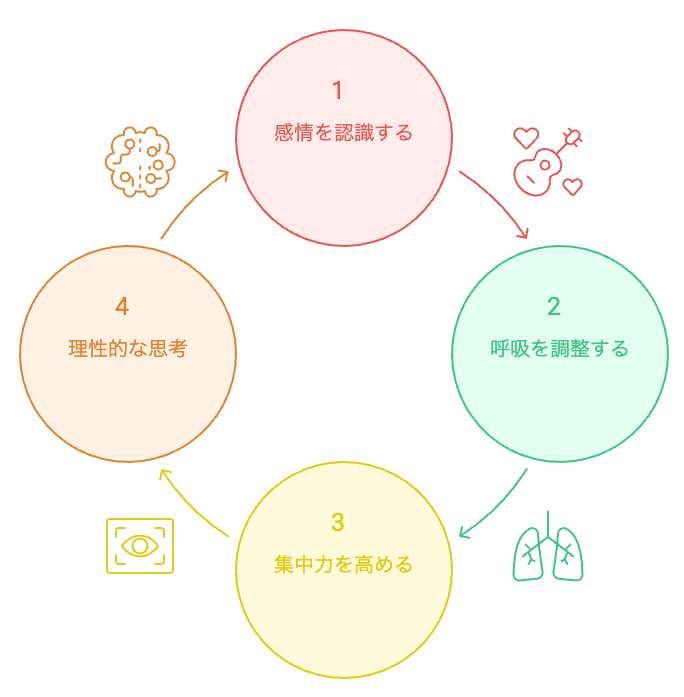

自己制御とは「脳のハンドルを握る力」

私たちは日々、「やるべきこと」と「やりたくない気持ち」の間で揺れ動いています。

仕事に集中したいのに、スマホを開いてしまう。

冷静でいたいのに、感情が先に爆発してしまう。

この “自分をコントロールできない瞬間” に関係しているのが、脳の自己制御(self-regulation)機能です。

自己制御とは、衝動や感情、注意を意図的に切り替え、目的に沿って行動を調整する力のこと。

心理学者ロイ・バウマイスター(Roy Baumeister)らの研究では、自己制御は「人間が社会的に成功するための最重要スキル」と位置づけられています。

この力の中枢を担うのが、脳の前頭前野(prefrontal cortex)です。

前頭前野は脳の「司令塔」とも呼ばれ、意思決定・注意制御・感情調整を担当しています。

対して、怒りや恐怖などの強い感情を生み出すのは扁桃体(amygdala)。

通常は前頭前野が扁桃体の反応をブレーキし、冷静さを保ちますが、ストレスや睡眠不足、過剰な情報刺激が続くと、この抑制がうまく働かなくなります。

つまり、“感情に脳が乗っ取られる” 状態です。

神経科学的に見ると、自己制御力とは「前頭前野がどれだけ扁桃体を抑えられるか」にほぼ等しいと言われています。

そしてその回路のバランスを整える最も身近な方法の一つが、「呼吸」です。

呼吸のリズムが整うと、自律神経が安定し、前頭前野の活動が高まりやすくなります。

一方で、浅く速い呼吸は、扁桃体を刺激しやすく“戦うか逃げるか”のストレスモードに傾けます。

意識的に呼吸を整えることは、まさに脳のハンドルを自分の手に戻す行為なのです。

出典:The Strength Model of Self-Control|(PDF)

The cognitive control of emotion

呼吸が扁桃体と前頭前野を繋ぐ「情動ブレーキ」になる

怒り・不安・焦りなどの感情は、脳の扁桃体(amygdala)が瞬時に反応して生じます。

扁桃体は「危険を検知し、体を防衛モードにする」ための警報システム。

この仕組みがあるおかげで私たちは危険を回避できますが、現代ではメール通知やSNSの刺激にも同じ反応を起こしてしまいます。

結果、脳が慢性的に “戦うか逃げるか(fight or flight)” 状態になり、ストレス反応が常にオンのままになるのです。

ここで重要なのが、前頭前野(prefrontal cortex)との関係です。

前頭前野は理性的な判断や抑制を司る領域で、扁桃体の暴走をブレーキします。

ところが、扁桃体が過剰に興奮していると、この抑制回路が遮断され、冷静さを保てなくなります。

いわば「感情のエンジンが暴走し、理性のブレーキが利かなくなる」状態です。

近年の神経科学研究では、呼吸がこのブレーキ回路を直接調整することが明らかになっています。

スタンフォード大学の研究チームは、呼吸リズムを司る脳幹領域(pre-Bötzinger complex)が、感情や覚醒を制御する上位中枢へ信号を送る “ハブ” になっていることを発見しました。

つまり、呼吸のテンポが変わると、情動の状態も自動的に変化するということです。

さらに、呼吸は自律神経系のバランスを左右します。

吸う息は交感神経(アクセル)を、吐く息は副交感神経(ブレーキ)を優位にします。

長くゆっくり吐くほど、心拍数が下がり、前頭前野の活動が安定する。

この状態では、扁桃体の過剰反応が抑えられ、感情の波をなだらかにできるのです。

つまり、呼吸とは単なる “リラックス法” ではなく、脳内ネットワークを再同期させる操作スイッチ。

最近の神経科学研究では、呼吸や瞑想の実践が、注意・情動・自律神経の働きを統合する「サリエンスネットワーク」や、内省や記憶に関わる「デフォルトモードネットワーク(DMN)」の活動バランスを整えることが報告されています。

これらのネットワークがうまく連携することで、心の安定や集中の持続、ストレス耐性の向上につながると考えられています。

実際に、瞑想やマインドフルネスの効果を調べたfMRI研究でも、ゆっくりとした腹式呼吸によって前頭前野と扁桃体の機能的結合が強まることが示されています。

呼吸を整えることは、「感情的反応を理性的に調整する」神経経路そのものを強化しているのです。

言い換えれば、

これが、呼吸が「情動ブレーキ」として機能する科学的な意味です。

出典:Breathing control center neurons that promote arousal in mice

Heart rate variability, prefrontal neural function, and cognitive performance: the neurovisceral integration perspective on self-regulation, adaptation, and health

Mindfulness is associated with intrinsic functional connectivity between default mode and salience networks

Mindfulness meditation training alters stress-related amygdala resting state functional connectivity: a randomized controlled trial

呼吸テンポを変えると感情の波が収まる

感情の波は、呼吸の波とほぼ同期しています。

不安・焦り・怒りのとき、私たちの呼吸は自然と浅く・速く・胸の上部で行われます。

一方で落ち着いているときは、ゆっくり・深く・腹部中心で呼吸しています。

つまり、感情が呼吸を変えるだけでなく、呼吸のテンポが感情の状態を決めているのです。

スタンフォード大学のアンドリュー・ヒューバーマン(Andrew Huberman)教授は、感情の乱れを「呼吸パターンの乱れ」として観察できると述べています。

例えば、怒りのときには吸う時間が長く、吐く時間が短い。

逆に落ち着きの状態では、吐く息の方が長くなります。

これは自律神経系の反応であり、吐く息が副交感神経を優位にし、心拍を下げ、扁桃体の過剰反応を抑えることが研究で確かめられています。

このメカニズムを利用したのが、「レゾナンス呼吸(resonant breathing)」や「6呼吸法」と呼ばれる方法です。

1分間に約6回(=1呼吸10秒、吸う4秒+吐く6秒)というテンポが、最も心拍変動(HRV)を高め、ストレス耐性を強化することが示されています。

HRVとは心拍間のゆらぎのことで、これが高いほど感情調整能力が高く、前頭前野が安定して働いている状態を示します。

呼吸テンポを変えるだけで、脳波や自律神経活動、感情の起伏が同時に変化します。

フランス国立科学研究センター(CNRS)の研究では、呼吸リズムが変化すると、嗅内皮質や扁桃体のリズム活動(シータ波)も同期して変わることが報告されています。

つまり、呼吸は感情を直接リズムで調律する “メトロノーム” なのです。

実践的には、次の2点がポイントになります。

- 感情が高ぶったときは「まず吐く」 — 息を止めず、ゆっくり息を出す。

- 呼吸の回数を1分間6回程度に落とす(4秒吸って6秒吐く)。

これを3分ほど続けるだけで、心拍・呼吸・脳の同期が整い、感情の波が静まります。

呼吸のテンポを整えることは、情動を抑え込むことではなく、波の形を穏やかにすること。

この穏やかさこそが、集中力と安定した思考のベースになります。

出典:Breathing and Emotion

How Meditation Works & Science-Based Effective Meditations

Heart Rate Variability Biofeedback Improves Emotional and Physical Health and Performance: A Systematic Review and Meta Analysis

Heart Rate Variability and Cardiac Vagal Tone in Psychophysiological Research – Recommendations for Experiment Planning, Data Analysis, and Data Reporting

Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations and Modulates Cognitive Function

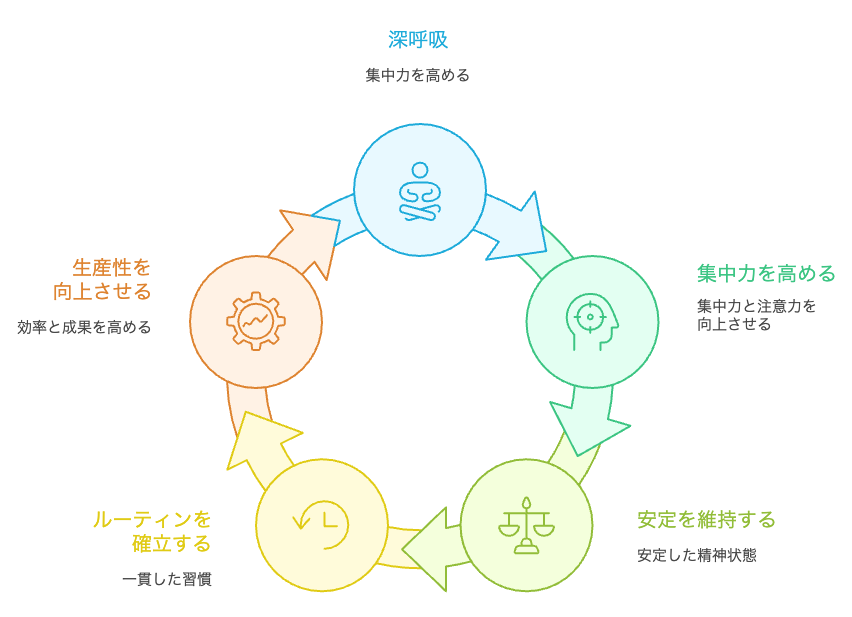

呼吸×習慣形成 = 安定した生産力

「やる気が出ない」「集中が続かない」「継続できない」——。

これらの悩みは一見、意志の弱さに見えますが、実際には脳の状態の不安定さが原因であることが多いとされています。

感情や注意が乱れると、前頭前野の働きが不安定になり、行動の一貫性が失われます。

つまり、安定した生産力は、安定した脳の状態からしか生まれないのです。

呼吸はその「安定状態」をつくる最もシンプルなスイッチです。

深い呼吸を習慣化することで、自律神経系が整い、前頭前野が最適化されることが複数の研究で示されています。

ハーバード大学のラザール(Sara Lazar)らのfMRI研究では、8週間のマインドフルネス呼吸訓練を行った参加者の前頭前野と海馬の灰白質密度が有意に増加しました。

これは「集中力」「情動制御」「自己認識」といった脳機能が強化されることを意味します。

また、呼吸を「行動の始まり」に組み込むことは、習慣形成のトリガーとしても有効です。

行動科学者BJ・フォッグ(BJ Fogg)の『Tiny Habits』モデルでは、習慣を固定化するには「開始の合図(anchor)」が必要だとされます。

朝デスクに座った瞬間、メールを開く前、作業前の3分間——。

このタイミングで “呼吸リセット” を行うだけで、脳が「集中モード」に切り替わる合図を学習していきます。

神経生理学的には、呼吸と報酬系(ドーパミン系)の間にも相関があります。

カリフォルニア大学の研究によれば、呼吸リズムが一定しているとき、側坐核(nucleus accumbens)と前頭前野の結合が強まり、持続的な動機づけが維持されやすいことが示されています(Zelano et al., 2016)。

これは「呼吸が安定している人ほど行動が続く」ことを示唆します。

そして重要なのは、「完璧な呼吸法」よりも「呼吸を思い出すこと」です。

タスクの合間に、1分だけでも深呼吸を挟む。

寝る前に、3分だけ呼吸の音を感じる。

この “小さな一貫性” が、脳に「安全で落ち着いた状態」を繰り返し学習させ、結果的に集中・感情安定・創造性の基盤を育てていきます。

出典:Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density

Tiny Habits – BJ Fogg PhD

Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations and Modulates Cognitive Function

3分で整う “脳のスイッチリセット呼吸”

ここまで、呼吸が感情・注意・ストレス反応を整えるメカニズムを見てきました。

では実際に、どのように呼吸すれば脳をリセットできるのか。

ここで紹介するのは、神経科学と心理学の知見を組み合わせた「3分リセット呼吸」です。

いつでも・どこでも・道具なしででき、3分で脳の “過剰興奮モード” をオフにできます。

ステップ1:姿勢と視線を整える

まず、椅子に浅く腰かけ、背骨を自然に伸ばします。

肩の力を抜き、視線はやや下に落としましょう。

重要なのは、「胸を張る」よりも「お腹をゆるめる」感覚です。

腹部の筋肉を少し緩めるだけで、横隔膜の動きがスムーズになり、副交感神経が働きやすくなります。

ある研究によれば、姿勢を整えること自体が前頭前野の血流を安定させることが分かっています。

呼吸の準備とは、まず「脳が落ち着ける姿勢」をつくることから始まります。

出典:The Effect of Body Posture on Resting-State Functional Connectivity

ステップ2:4–6呼吸法

次に、4秒で吸って、6秒で吐くリズムを繰り返します。

鼻から静かに4秒吸い、口から「ふー」と軽く音を出すように6秒吐き出します。

このとき、吐く息のほうを長くするのがポイントです。

呼吸のペースは1分間に約6回。

このテンポが心拍変動(HRV)を最大化し、ストレスホルモン(コルチゾール)を低減させることが報告されています。

目を閉じて、息の流れを「鼻→胸→お腹」と感じながら、吸うときには少し姿勢を伸ばし、吐くときには全身を沈めるように。

3分間で約18呼吸。

このわずかな時間でも、扁桃体の過活動を抑え、前頭前野の機能的結合を回復させる効果が確認されています。

出典:Heart rate variability biofeedback: how and why does it work?

Mindfulness Meditation Training and Executive Control Network Resting State Functional Connectivity: A Randomized Controlled Trial

ステップ3:“終わりの合図” でスイッチ切り替え

3分の呼吸が終わったら、最後に1回、深く息を吸い込み、

吐くと同時に心の中で「今から集中する」「ここで切り替える」と言葉を添えます。

この “言葉の合図” は、前頭前野と海馬(記憶系)をリンクさせ、「呼吸=集中開始」という条件づけを強化します。

これを毎回繰り返すことで、脳は呼吸を “スイッチ信号” として学習し、自然と「落ち着く→集中する」の流れを再現できるようになります。

3分という短い時間でも、脳波・心拍・感情は確実に変わります。

日々の切り替えポイント(朝の始業前、昼の休憩前後、夜の作業後)にこの呼吸を取り入れることで、

「集中」「回復」「休息」のリズムを自分で設計できるようになります。

出典:Public perceptions of energy consumption and savings

まとめ:呼吸は「脳の手動モード」

私たちは、日々の生活の多くを “自動運転” で過ごしています。

ストレスを感じれば呼吸が浅くなり、感情が乱れれば早口になる。

そのたびに脳は扁桃体優位の状態に入り、「反応する自分」に支配されてしまいます。

けれど、その流れを変えるためのスイッチは、いつでも手の中にあります。

それが、呼吸です。

呼吸を整えることは、感情を抑え込むことではなく、脳の状態を再起動すること。

吸う息と吐く息のリズムを整えるだけで、自律神経・心拍・脳波・ホルモン分泌が同期し、前頭前野が本来の制御機能を取り戻します。

つまり呼吸は、脳を「反応的」モードから「選択的」モードへ切り替えるための、最も古くて確実な方法なのです。

1分間の呼吸でも、3分間のリセットでも構いません。

「焦ったら吐く」「始める前に呼吸する」

この小さな意識の積み重ねが、感情に振り回されず、集中と冷静を保ち続ける力を育てていきます。

未来を変える最初の行動は、大きな決断ではなく、いま、ひと呼吸を整えることから始まります。

総まとめ:本記事のポイント

- 1日3分の “呼吸リセット” が、脳を「自分で操作できる状態」に戻す。

- 自己制御とは「前頭前野が扁桃体を抑える力」であり、呼吸がその調整役になる。

- 呼吸テンポを落とすことで、感情・注意・自律神経が再同期する。

- 習慣化された呼吸が、生産力・集中力・感情安定の土台をつくる。

おことわり

本記事は、脳科学・心理学・生理学などの研究知見をもとに、呼吸と自己制御に関する一般的な情報をわかりやすくまとめたものです。

医学的診断・治療・心理療法を目的とするものではありません。

ストレスや不安、体調不良などが長く続く場合は、医療機関や専門家への相談をおすすめします。

また、本文で紹介した研究・文献は信頼性の高い学術誌に基づいていますが、個人の状況や体質によって効果は異なります。

実践の際は、無理のない範囲で行い、体調に変化を感じた場合は中止してください。

コメント