整うとは「切り替える力」を育てること

「整う」という言葉を聞くと、多くの方はサウナでリラックスする姿を思い浮かべるかもしれません。

けれども、“整う” という感覚は、実はもっと広く、もっと日常的な現象です。

朝の階段を登り降りするときに感じる軽い息切れや、運動後の静かな充足感もまた、

身体のリズムが整っていく過程の一部だと言えます。

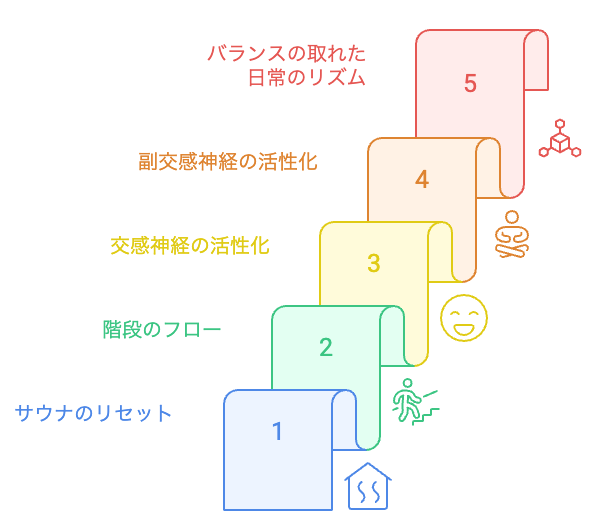

サウナは外部刺激によって身体を「一度壊し、再び整える」体験です。

一方で、階段の登り降りのような日常的な動きは、内側から少しずつ自律神経のリズムを調え、穏やかに再起動していくプロセスです。

どちらが優れているという話ではありません。

むしろ重要なのは、「どのように整うか」を自分の生活リズムの中で設計していくことです。

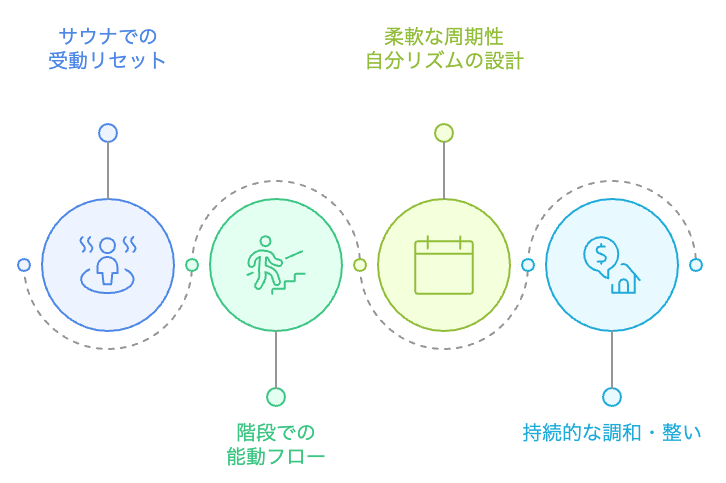

私の別サイト「Persistent Wins」で提示した “Active Flow vs Passive Reset” という枠組みになぞらえれば、

サウナは受動的なリセット(Passive Reset)であり、

階段の登り降りは能動的なフロー(Active Flow)です。

本稿では、この二つの整い方を生理学・時間効率・習慣化の観点から捉え直し、

“持続可能な整い方” をデザインするヒントを探っていきます。

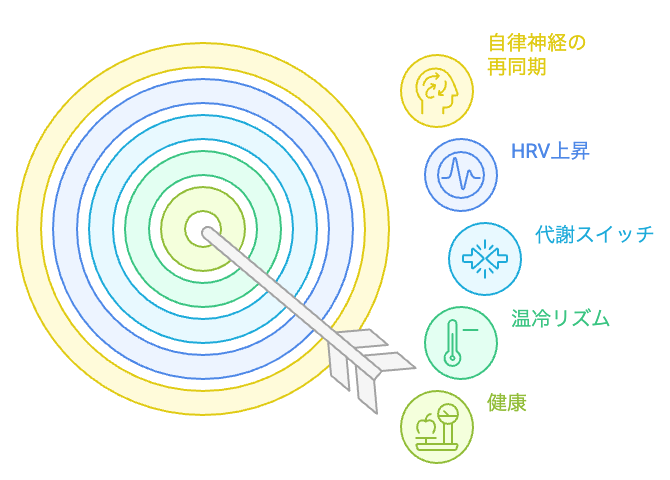

整うとは何か:科学で読み解く自律神経と代謝のリズム

“整う” という言葉は曖昧に聞こえるかもしれませんが、生理学の観点から見ると、明確な状態変化を指しています。

それは、自律神経系の再同期(resynchronization)と、

代謝システムの燃料切り替え(metabolic switching)が同時に起こる瞬間です。

サウナや軽運動のあとに感じる「脱力と静けさの同居」は、

交感神経の高まり(fight-or-flight)から副交感神経への移行(rest-and-digest)がスムーズに行われたサインです。

この変化は、心拍変動(HRV: Heart Rate Variability)という指標で客観的に測定できます。

HRVが上昇するとき、心身は柔軟に “リズムを切り替える力” を回復しています。

体温の上昇もまた、“整う” プロセスの一部です。

体温が上がることで血管が拡張し、筋肉や脳への酸素供給が増えます。

その後、冷却フェーズに入ると副交感神経が優位になり、深いリラックスが誘発されます。

サウナではこの「温熱→冷却→静止」のサイクルを強制的に起こすのに対し、

階段の登り降りでは「筋活動→呼吸リズム→軽い発汗」を通じて、同様の切り替えが自然に生じます。

また、“整う” とは単なるリラックスではなく、ホメオスタシス(恒常性維持)の再構築でもあります。

近年の研究では、運動や温熱刺激がミトコンドリアの動態やエネルギー代謝経路に影響を与えることが示されています。

たとえば軽度の有酸素運動は、代謝経路の柔軟性(metabolic flexibility)を高め、脂質と糖質の燃料切替能力を改善することが報告されています。

つまり“整う”とは、神経・代謝・体温という複数のシステムが同調(entrainment)する瞬間です。

その同調が起こると、私たちは自然に「呼吸が深くなる」「頭が静まる」「身体が軽くなる」と感じます。

この感覚的な “整い” は、単なるリラクゼーションではなく、身体のアルゴリズムが再び秩序を取り戻す体験なのです。

出典:Heart Rate Variability and Cognitive Function: A Systematic Review

Metabolic Flexibility and Its Impact on Health Outcomes

“整う”を科学で読み解く:自律神経と代謝が再同期する仕組み

- “整う” =自律神経と代謝リズムの再同期現象

- HRV(心拍変動)は整いの生理的指標

- サウナと階段は異なる刺激経路で同じ現象を誘発する

- 整いは「回復」ではなく「再編成(reorganization)」のプロセス

サウナがもたらす受動的リセットのメカニズム

サウナに入ると、最初は息苦しさを感じるかもしれません。

体温が上昇し、心拍数が上がり、汗が噴き出します。

このとき、身体の内部では交感神経系が強く働き、血流を皮膚表面に向けて拡張させる反応が起こっています。

これは一時的な「戦闘モード」です。

しかし、サウナの魅力はこの “緊張” のあとに訪れる “弛緩” にあります。

サウナ後の冷却や休息のフェーズでは、副交感神経が優位に切り替わり、心拍数と血圧がゆるやかに下がります。

この過程で感じる「整った」という感覚は、自律神経のリズムが再び整う瞬間を、身体が主観的に感じ取っている状態だと考えられます。

この温冷のリズムは、“受動的リセット(Passive Reset)”と呼べるものです。

自ら能動的に身体を動かすのではなく、環境の変化(温度・湿度)によって生理システムを再起動させる点が特徴です。

このとき身体は、あたかも「強制的にスイッチを切り替えられる」ように、

交感神経と副交感神経のバランスを再調整しています。

さらに、サウナによる温熱刺激は、ヒートショックプロテイン(HSP)と呼ばれるストレス応答タンパク質を誘導します。

HSPは細胞内で損傷したタンパク質を修復し、ミトコンドリアの安定性や代謝効率を高める作用を持っています。

これにより、疲労感の軽減や免疫反応の安定化が報告されています。

また、フィンランドなどで行われた研究では、定期的なサウナ入浴が心血管系の健康に寄与することも確認されています。

週4〜7回のサウナ習慣を持つ人は、心血管疾患による死亡リスクが約50%低いという報告もあります。

このように、サウナは “休むための刺激” です。

一時的に身体に負荷をかけ、その後の回復過程で副交感神経の再支配を誘発します。

つまり、サウナで整うとは「壊して、組み直す」経験なのです。

ただし、サウナには明確な “コスト” もあります。

1回あたりに必要な時間はおよそ90分、費用は1,500円前後、移動や準備を含めると非日常的な整いの儀式となります。

この非日常性が心理的リセットを促す一方で、再現性や持続性の面では日常の中で取り入れにくいという課題もあります。

Gradatim Lab の観点から見ると、サウナは「受動的なリセット装置」です。

つまり、整いの “きっかけ” を外部環境に委ねる仕組みです。

この構造は非常に強力ですが、同時に依存性を持ちやすい面もあります。

本当に持続可能な整いとは、外部環境に頼らず、

日常の動線そのものが整いを生み出す設計にあるのではないでしょうか。

次章では、そのもう一つのアプローチ ―

階段の登り降りによる「能動的フロー(Active Flow)」について、

生理学と時間効率の両面から考えていきます。

出典:The influence of extreme thermal stress on the physiological and psychological characteristics of young women who sporadically use the sauna: practical implications for the safe use of the sauna

Role of heat shock proteins in aging and chronic inflammatory diseases

Association Between Sauna Bathing and Fatal Cardiovascular and All-Cause Mortality Events

階段で整う科学:日常リズムが自律神経を整える仕組み

- 「非日常的整い」から「日常的整い」への移行が、持続可能な調律の鍵。

- サウナは「温冷リズム」で自律神経の再同期を誘発する受動的リセット。

- ヒートショックプロテイン(HSP)が細胞修復と代謝安定に関与。

- 定期的サウナは心血管系に良い影響を与えるが、コスト・時間の制約あり。

階段がつくる能動的フローの循環

階段を登り降りするという動作は、私たちが日常の中で自然に行っている最も単純な運動の一つです。

しかし生理学的に見ると、階段の登り降りは極めて効率的な “整う運動” です。

呼吸と心拍の同調が「微細な整い」を生む

階段を登り始めると、心拍数が上昇し、呼吸が深くなります。

筋肉はエネルギーを消費し、体温が上がり始めます。

このとき、交感神経が一時的に優位になり、脳と身体が活動モードに入ります。

しかし、動作を終えた直後に訪れる静かな呼吸の安定 ―

そこでは副交感神経が再び働き出し、心拍変動(HRV)が高まります。

つまり、短時間の階段運動でもサウナ同様、交感・副交感の “切り替えリズム” が発生しているのです。

このような生理的変化は「マイクロ・サウナ」とも呼べます。

身体を外部環境ではなく、自身の筋活動を通して再同期させるプロセスです。

階段の登り降り後に感じる「少し息が上がり、頭がすっきりする」感覚は、

まさに能動的フロー(Active Flow)に入った瞬間だと言えるでしょう。

階段は “日常の隙間で整える” デザイン

近年、1〜2分の階段昇降を1日数回行うだけで、心肺機能や代謝指標が向上することが報告されています。

カナダ・マクマスター大学の研究では、1回20秒×3セットの階段ダッシュを1日数回行うだけで、

数週間後には持久力とインスリン感受性が向上したとされています。

階段は無料で、どこにでもあります。

しかも移動時間と一体化しているため、“運動のための時間” を別途確保する必要がありません。

これは Gradatim Lab が提唱する「生活動線の最適化」そのものです。

サウナが「非日常的リセット」であるのに対し、

階段の登り降りは「日常の中に埋め込まれた整いのリズム」を形成します。

このように、階段を登り降りする行為は単なる運動ではなく、

“身体と意思をつなぐ儀式” でもあります。

重力に抗う動作は、心理的にも上向きのエネルギーを生み出します。

一段ごとに身体を押し上げることが、そのまま「日常に戻るための準備運動」となるのです。

階段フローがもたらす脳への作用

運動によって血流が促進されるのは筋肉だけではありません。

脳血流量の増加は、注意力や意思決定機能を司る前頭前野の活動を高めます。

米イリノイ大学の研究では、身体活動量および体力が高い人ほど、実行機能の変動が小さい(=安定して高いパフォーマンス) を示しました。

この関連は、特に「課題スイッチ」や「反応抑制」などの前頭葉ネットワークに依存する機能で顕著でした。

階段の登り降りを繰り返すことで、脳は「負荷と回復」のリズムを学習し、ストレスに対する適応的回復力(resilience)が強化されます。

この現象は、Persistent Wins が指摘する “Active Flow” の核心そのものです。

自分の行為によってリズムを作り直す ―

それは身体を通じて自己を整える、最も持続可能な方法なのです。

出典:Variability in Executive Control Performance Is Predicted by Physical Activity

持続可能な整いの条件としての「微運動」

最後に重要なのは、「無理なく続けられる負荷設定」です。

階段の登り降りは高強度運動ではありませんが、

1日数回、1分間でも積み重ねることで、自律神経・代謝・脳機能の3層を微調整することができます。

この “微運動の積み重ね” こそ、Gradatim 的な整いの核心です。

整うとは、一度のリセットではなく、リズムの更新を日々繰り返す習慣です。

サウナが「受動的なリセット装置」なら、

階段の登り降りは「能動的なメトロノーム」だと言えるでしょう。

階段フローが導く整い:日常で自律神経を整える方法

- 能動的フロー(Active Flow)=日常の中でリズムを再構築するプロセス。

- 階段の登り降りは心拍・呼吸の再同期を通じて「微細な整い」を生む。

- 1〜2分でもHRV・代謝柔軟性・脳血流に有効。

- “運動する時間” ではなく、“動線の中で整う” という生活設計。

整うをデザインする:受動と能動の交差点

ここまで見てきたように、サウナと階段は一見対照的です。

サウナは外部環境を利用して身体を再起動する「受動的リセット」。

一方、階段の登り降りは自らの動作によって整える「能動的フロー」です。

しかし、生理学的にはこの二つは同じリズムの往復運動に属しています。

整うは「交感と副交感のダイナミック・バランス」

サウナでも階段の登り降りでも、最終的に起こっていることは同じです。

それは、交感神経と副交感神経の往復的な切り替えです。

現代の神経科学では、このようなリズム的変化を「自律神経の柔軟性(autonomic flexibility)」と呼び、

ストレス耐性や感情調整力の基盤と考えています。

整うとは、この往復運動を意図的に設計することです。

言い換えれば、「どの程度の刺激を、どのリズムで与えるか」を自分の生活に組み込むことが、整いのデザインなのです。

出典:Heart Rate Variability and Cognitive Function: A Systematic Review

能動と受動の切り替えをデザインする

サウナと階段の関係を、単なる “どちらが効くか” という比較ではなく、

リズムの設計単位として捉えてみましょう。

この二つを組み合わせると、「大きな波」と「細かな波」の両方を使って自律神経の周期を保てます。

まるで呼吸のように、週単位のリセット(exhale)と日常単位のフロー(inhale)が補完しあうのです。

生理学的にも、こうした多層的リズムの維持は身体の恒常性(homeostasis)と深く関係しています。

たとえば、ストレス負荷の直後に軽い運動や深呼吸を行うことで、

ストレスホルモンであるコルチゾールの回復速度が早まることが知られています。

出典:Physical activity moderates stressor-induced rumination on cortisol reactivity

The effects of exercise intensity on the cortisol response to a subsequent acute psychosocial stressor

「整い」は再現可能なプロトコルへ

整うを一過性の感覚で終わらせないためには、

それを再現可能な行動設計(protocol)として日常に組み込むことが大切です。

- 朝:階段を3階分上る → 交感神経を適度に刺激

- 昼:1分間の深呼吸 or 軽いストレッチ → リズムを中和

- 夜:入浴または短時間サウナ → 副交感神経を優位に

このように一日の中で「能動」と「受動」の整い方を交互に配置すると、身体のリズムが滑らかに連続していきます。

これが整うのデザイン=リズムの設計です。

重要なのは、「完璧に整える」ことではありません。

むしろ、整いと乱れを自然な波として受け入れ、その周期をコントロールできることこそが、

代謝的・心理的レジリエンス(回復力)の本質なのです。

出典:The neurobiology of stress: Vulnerability, resilience, and major depression

Stress and the “extended” autonomic system

日常に組み込む “整いのリズム思考”

このような観点から見ると、サウナと階段の登り降りは対立ではなく、ひとつの生体アルゴリズムの両極です。

外的な刺激でリズムをリセットし、

内的な行動でそのリズムを維持する ―

この往復が続くとき、整うは単なる “回復” ではなく、

日常を再構成する知的行為へと変わります。

整うとは、疲れを癒す行為ではなく、

自分のリズムを編集する技術なのです。

整うをデザインする科学:能動と受動のリズムを設計する方法

- 整うは「感覚」ではなく「設計可能なリズム」である。

- 整う=交感と副交感の往復を設計するプロセス。

- サウナ(受動的リセット)と階段(能動的フロー)はリズムの両極。

- 能動と受動を日常内に配置することでリズムが安定。

整うの再設計:日常に組み込む “階段フロー” 哲学

整うという行為は、もはや特別な時間や場所に限定されるものではありません。

むしろ、私たちはその感覚を日常の動線の中で再発見する段階に来ています。

サウナで深いリセットを得ることも、

階段の登り降りで微細なリズムを整えることも、

本質的には同じ「リズムの再編成」です。

日々の階段登り降りを意識的に行うことで、

呼吸、姿勢、心拍、そして思考がわずかに整っていきます。

それは、“何かを達成するための運動”ではなく、存在を調律するための動作です。

忙しさの中にあっても、自分の呼吸を感じ取り、身体のリズムを確認する時間。

その瞬間の積み重ねが、自律神経や代謝システムに安定した周期をもたらします。

階段は「呼吸のメトロノーム」

階段を登り降りするとき、私たちは自然に呼吸を合わせます。

そのリズムが身体の拍動と共鳴するとき、思考のノイズが少しずつ消えていきます。

この瞬間、身体が環境と同期している ―

つまり “世界と一緒に呼吸している” 状態です。

哲学的にいえば、それは自己と環境の統合的リズムを取り戻すことです。

近年の研究でも、歩行やリズム運動は脳波のアルファ帯域(α波)を安定化させ、集中と静穏を同時に促すことが分かっています。

つまり階段は、外的刺激に頼らずに神経の同期を導く、最も身近でシンプルな “調律装置” なのです。

出典:Neural Entrainment to Auditory Rhythms: Automatic or Top-Down Driven?

Modality-specific frequency band activity during neural entrainment to auditory and visual rhythms

整うとは、選択ではなく習慣

多くの人が「整う」を一時的なリセットと捉えがちですが、

本質的にはそれは生活そのもののリズムを育てる営みです。

サウナも階段も、リズムの両極として共存できます。

週末にサウナで深くリセットし、平日には階段で微調整する。

この往復があることで、心身は安定した変動性を保てます。

GradatimLab が重視するのは、「整う」という行為を習慣としてデザインする力です。

それは効率を追うことではなく、身体の声に “調律の余白” を与えることです。

整うの哲学=生き方のアルゴリズム

最終的に、“整う” は生理現象であると同時に、生き方のアルゴリズムでもあります。

呼吸、動作、思考、時間の流れ ―

それらをひとつのリズムとして意識的に編集すること。

それが「階段フロー」の核心であり、サウナにも通じる “リズムの再設計” の思想です。

つまり整うとは、外の世界から逃れることではなく、

自分のリズムを世界のリズムと重ね合わせることなのです。

その技術は、誰もが持つ身体という“動的な哲学書”の中に、すでに書き込まれています。

日常で整う哲学:自分のリズムを設計する習慣と思考

- 整うとは、最終的に「自分のリズムで生きる」ための実践です。

- 整いを日常の動線に組み込むことが、持続可能な方法になります。

- 階段の登り降りは、呼吸と拍動をそろえる自然なメトロノームです。

- 整うことは一度の行為ではなく、日々の習慣としてリズムを設計することです。

まとめ:整うの合理性をデザインする

これまで見てきたように、「整う」とは単なる癒しの感覚ではありません。

それは、自律神経と代謝リズムを意図的に切り替えることで、

身体と意識のリズムを再同期させるプロセスです。

サウナは外部刺激によってリセットを誘発する受動的整い(Passive Reset)、

階段の登り降りは自らの行為によって再起動を促す能動的整い(Active Flow)でした。

そして本当に重要なのは、どちらかを選ぶことではなく、

この二つのリズムを設計的に使い分けることです。

サウナの “非日常的リセット” は、

溜まった疲労や緊張を大きく手放すための装置として機能します。

一方、階段登り降りの “日常的フロー” は、

生活の中でリズムを保つための小さな再調律です。

この両者を往復させることで、

私たちは「休む」と「動く」のあいだに柔軟な周期を持つことができます。

科学的に見れば、この周期性こそが健康の本質です。

生体リズム(circadian rhythm)や自律神経の揺らぎは、

変化を保つための秩序です。

一定ではなく、波打ちながら整うこと ―

それが “持続可能な整い” の定義です。

Gradatim Lab が提案するのは、

「整う」を知的生活技術として再設計することです。

つまり、サウナや階段といった行動を通じて、

自分のリズムを観察し、必要な切り替えを自ら選び取ること。

その意識こそが、思考と身体を連動させるデザインの第一歩になります。

整うとは、最適化でも、修正でもなく、編集です。

日常の中にリズムの余白を作り、その波の中で「いまの自分」にチューニングすること。

それが、身体を通して思考を整え、

思考を通して生き方を整える ―

Gradatim的 “メタボリック・ライフデザイン” の核心です。

出典:An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms

整うを科学で総括する:自律神経と生活リズムをつなぐ最終ポイント

- 整う=自律神経・代謝・意識の再同期プロセス。

- サウナ(受動)と階段(能動)は補完関係にある。

- 「変化を保つ秩序」が健康と柔軟性の本質。

- 整うとは生活リズムを意識的に編集する知的行為である。

整うとは、呼吸と行動のあいだにリズムを見出す技術です。

そのリズムを生きることが、日々をデザインするということなのです。

おことわり

本記事は、健康・代謝・ライフスタイル設計に関する一般的な情報および考察を提供するものであり、医学的診断・治療・処方を目的とするものではありません。

掲載している科学的知見は執筆時点の研究成果に基づいており、個々の体調・年齢・環境によって適用結果は異なります。

運動や温熱刺激(サウナ利用など)を行う際は、体調・持病・安全面に十分ご留意のうえ、必要に応じて専門家・医療機関にご相談ください。

本記事は「整う」という現象を科学・哲学・生活設計の観点から再解釈する試みであり、読者の主体的な選択と観察を促すことを目的としています。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント