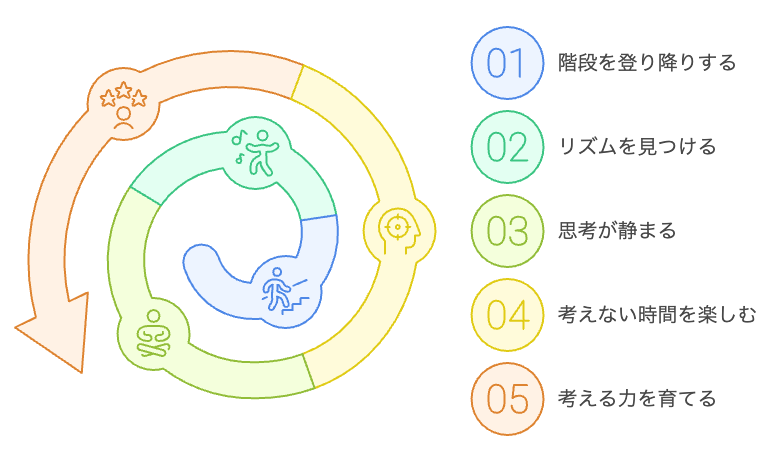

思考を止める勇気が、日常を再起動させる

朝、いつもの階段を登ります。

特別な意味を持たないこの動作の中に、私たちはときどき不思議な静けさを感じることがあります。

何も考えていないのに、なぜか頭の中が整理されていく。

その感覚は、「ああ、整った」としか言いようのない、ほっとするような解放感です。

現代では、考えることが仕事であり、評価であり、存在証明のようになっています。

思考を止めることは怠けることのように見え、考え続けることこそが努力だとみなされがちです。

けれども、その “考え続ける構造” こそが、私たちを疲れさせているのかもしれません。

階段を登るリズムは、そんな過剰な思考を “地面に戻す” ような作用を持っています。

一段、また一段と足を運ぶたびに、意識は自然と呼吸のリズムへと溶けていきます。

思考は少しずつ後ろへ下がり、身体が主導権を握りはじめます。

そこに現れるのは、考えないことで開かれる “思考の余白” です。

本稿では、「考える」を支えるための「考えない」という習慣について考えていきます。

階段の登り降りという何気ない運動を題材に、私たちが無意識の中に見出せる秩序や、

思考を手放すことによって訪れる内的なリセットの構造を、

哲学・心理・身体感覚の視点から丁寧に探っていきたいと思います。

なぜ「単純動作」に人は整うのか

身体が思考を追い越す瞬間

階段を登るとき、私たちは「登ろう」と考えてから足を動かしているわけではありません。

身体は、意識よりもわずかに先に動き始めます。

この「身体が先、意識が後」という順序は、神経科学的にも確認されています。

たとえば、ベンジャミン・リベット(Benjamin Libet)の実験によれば、

人が「動かそう」と意識する約0.3秒前に、脳の運動野はすでに動作の準備を始めていることが示されました。

つまり、私たちは “意識して行動する” というよりも、“行動の後に意識が意味づけをする” 存在なのです。

この構造は、階段の登り降りのような単純動作において顕著に現れます。

足がリズムを刻み始めると、思考は一時的に後退し、「今、自分は考えていない」という安心感が訪れます。

脳の前頭前野(思考・判断を司る領域)の活動が一時的に低下し、

代わりに運動制御や感覚処理を担う領域が活性化する —

それが “整う”感覚の神経的な背景だと考えられています。

このとき、脳はエネルギー消費を抑えながらもリズムを保ち、

精神のノイズを減らす方向に自動調整を行っています。

それが、階段を登りながら “無心になれる” という経験の実体です。

出典:Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential). The unconscious initiation of a freely voluntary act

Negative emotion modulates prefrontal cortex activity during a working memory task: a NIRS study

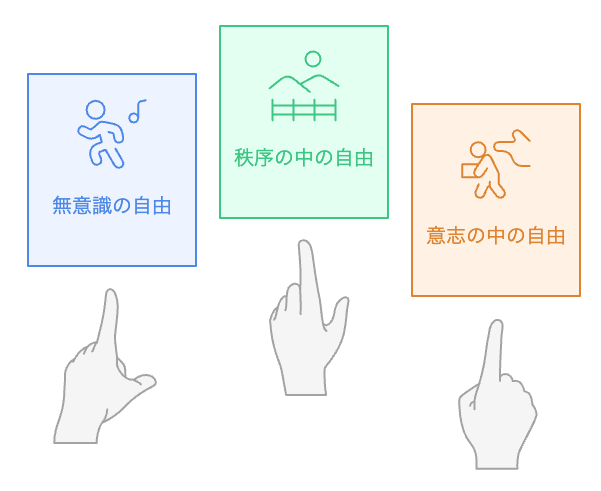

無意識の中に秩序がある

私たちは「無意識」と聞くと、なんとなく “自動操縦” や “惰性” を連想します。

しかし、神経科学や心理学の観点から見ると、無意識はむしろ「秩序の回復装置」に近い役割を果たしています。

たとえば、日常的な運動や反復的行為の中では、脳のデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)が働きます。

これは、ぼんやりしているときに活性化する神経回路で、

内省や創造的思考、自己再評価に関係するといわれています。

つまり、階段の登り降りのように「考えなくてもできる行為」をしている間、

私たちの脳は休んでいるどころか、“深い再整理” を行っているのです。

思考が静まり、外界とのインタラクションが最小化されたその時間、

心の奥で情報が結び直され、新しい気づきの準備が始まります。

無意識は、混沌ではなく秩序です。

考えすぎて乱れた意識を、一段ずつ静かに整列させるリズム。

階段を登る足のリズムは、まるで心のメトロノームのように、

私たちの中に「思考の呼吸」を取り戻してくれるのです。

出典:The Brain’s Default Mode Network

思考の余白としての「反復」

ルーティンが退屈を越えるとき

日々同じ階段を登り降りする行為は、一見すると退屈そのものに思えます。

しかし、その「退屈の中」にこそ、心身のリズムを再調整する秩序が潜んでいます。

心理学者ウィリアム・ジェイムズは、習慣を「人生の巨大な飛行輪(flywheel)」と表現しました。

それは、エネルギーを失わずに運動を続ける装置のようなものであり、

一度回り始めれば、少ない力で安定を維持できる構造を持ちます。

階段の登り降りという単純な反復動作も、まさにこの “精神のフライホイール” として働いているのです。

反復には、脳の線条体(striatum)と小脳が深く関与しています。

これらの領域は、繰り返し行われる運動パターンを学習し、

「自動化された動作」として身体に刻み込む役割を持ちます。

その結果、脳の前頭前野(思考・意思決定を担う部分)の負担が減り、

私たちは “考えなくても動ける状態” を得ます。

このとき脳は、余った認知資源を「内的な整理」や「創造的連想」に振り向けることができます。

つまり、単調な反復は思考を停止させるのではなく、

思考が再構成される余白をつくっているのです。

退屈を受け入れ、リズムの中に身を委ねるとき、

私たちは “思考の更新” という静かな創造に踏み込んでいます。

それは、意図的に考えることよりも深い「自動的思索(autopoietic thinking)」の時間です。

出典:William James: Quotes

The role of the basal ganglia in habit formation

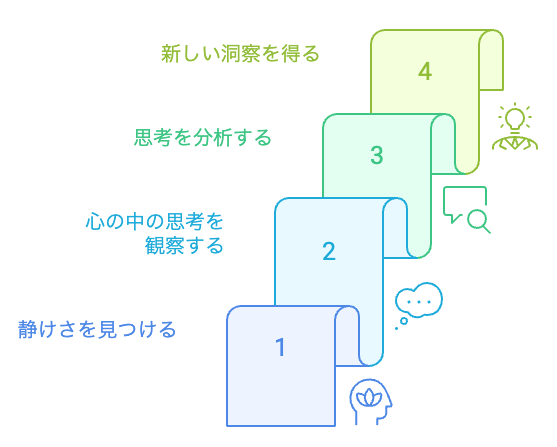

「考えない」ことで開かれる知性

マインドフルネスや禅の実践が世界的に注目を集めるのは、

「考えない時間」が知的生産性に寄与することが、次第に科学的にも裏付けられてきたからです。

たとえば、瞑想中に観察される脳の変化として、

島皮質(insula)や前帯状皮質(ACC)の活動が高まり、

感覚への注意や自己認識が強化されることが報告されています。

興味深いのは、これらの変化が「強い集中」ではなく、

むしろ「力を抜いた集中(effortless attention)」の中で起こるという点です。

階段を登る脚のリズムに身を委ねているとき、

私たちはまさにこの “力を抜いた集中” の状態に入っています。

思考を止めることは、知性を止めることではありません。

むしろ、考えない時間が知性を再構築するのです。

この「思考の余白」は、

言語や論理を超えたレベルで “気づき” を生み出す知的プロセスと言えるでしょう。

心理学的には、これを「インキュベーション効果(incubation effect)」と呼びます。

創造的な課題を一度手放すと、無意識下で問題が処理され、

後になって突然解決策が “ひらめく” という現象です。

つまり、反復的で単純な行為 — たとえば階段の登り降り — は、

思考を「意図的な努力」から一度切り離し、

脳が自動的に再構築を行うための準備空間を生み出しているのです。

そのとき、知性は “考えない” ことによって、

むしろ深く働き始めるのです。

出典:The neuroscience of mindfulness meditation

Does incubation enhance problem solving? A meta-analytic review

無意識と習慣の哲学

習慣は意志の “代謝装置” である

「習慣」と聞くと、多くの人は “意志の弱さを補う仕組み” のように感じるかもしれません。

しかし、習慣は単なる行動の反復ではなく、意志を再生産する装置として機能しています。

行動科学の観点では、私たちの1日の行動のうち約40〜50%は習慣的行動によって構成されていると言われます。

つまり、私たちは「考えて動く」というよりも、

「考えずに動くことで生き延びている」と言っても過言ではありません。

この “考えずに動く” という構造こそ、脳の代謝構造そのものです。

脳は常にエネルギー効率を最優先します。

そのため、一度パターン化された行動は基底核(basal ganglia)が主導し、

前頭前野の意志的な負荷を軽減します。

その結果、意識的な思考を “休ませる時間” が生まれるのです。

この構造を「心理的代謝」と呼ぶことができます。

食物を消化し栄養を再利用するように、

私たちは意志を “習慣” という形で一度分解し、再び利用可能な形に変換しているのです。

階段の登り降りのような日常の単純動作は、意識を過剰に使わずとも秩序を維持するための、

最も自然な「意志の循環機構」と言えるでしょう。

こうして私たちは、“考えなくても動ける自分” を維持することで、

“考えるべき場面” に集中するエネルギーを温存しています。

習慣とは、意志を手放すことで意志を再生する — そんな代謝的システムなのです。

出典:Habits in everyday life: thought, emotion, and action

Habits, Rituals, and the Evaluative Brain

意図を手放す勇気

私たちはしばしば、「目的を持たなければならない」と教えられて育ちます。

しかし、常に目的を意識して生きることは、意識を消耗させる行為でもあります。

意図的であることは、行動を方向づける一方で、

同時に「今、この瞬間」の感覚を失わせる危険も孕んでいます。

階段を登るとき、「今、私は階段を登っている」と強く意識している人はほとんどいません。

それでも、私たちは正確に登り降りを繰り返すことができます。

そこには、「意図を持たない行為の精度」があります。

これは、禅や道教でいう無為(wúwéi)の思想に通じます。

「無為」とは “何もしない” ことではなく、“自然な流れに抗わず動く” ということ。

この自然な行為の中にこそ、最も洗練された集中が宿ります。

現代の神経科学でも、フロー状態(flow state)としてこれを裏付ける研究があります。

心理学者ミハイ・チクセントミハイによるフロー理論では、

没頭の瞬間に前頭前野の活動が一時的に抑制され、

時間感覚や自己意識が薄れるとされています。

この状態は、意図を完全に手放したときにこそ訪れます。

階段の登り降りのような単純動作を通して、私たちは無意識の中でフローへと近づいていくのです。

目的を一時的に忘れることは、思考を失うことではありません。

むしろ、それは “存在を取り戻す” ためのリセット行為です。

意図を手放すとき、行為は純粋になります。

階段を登り降りするという単純な動きの中に、

「何かを目指す自分」ではなく、「ただ在る自分」が静かに立ち上がる。

この瞬間に、思考と身体、意志と無意識が再び結び直されるのです。

出典:Neurocognitive mechanisms underlying the experience of flow

「考えない」を習慣化する

意識のON/OFFを設計する

「考えない」時間は、放っておいても訪れるものではありません。

むしろ現代人の生活では、情報・通知・雑念によって、“意識が常にONの状態” が続いています。

このON状態が長く続くことで、脳は疲弊し、

集中力や創造性、自己制御力までもが低下していくことが知られています。

この「意識の疲労」を防ぐ鍵は、ONとOFFのリズムを自分で設計することにあります。

たとえば、毎朝の階段登り降りを「思考のスイッチを切る時間」と意図的に設定する。

その時間を “情報の断食” として扱うことで、

脳は「今は考えなくてよい」と学習します。

神経科学では、これを神経可塑性(neuroplasticity)の観点から説明できます。

脳は “繰り返される刺激” に応じて神経回路を強化・選択する特性を持つため、

“考えない時間” を意識的に繰り返すことで、

思考のON/OFF切り替えがスムーズな脳構造へと再配線されるのです。

重要なのは、「完全に思考を止めること」を目指すのではなく、

「今、考えなくてもよい」と自分に許可を与えることです。

この “許可” の瞬間に、思考は静まり、呼吸と身体のリズムが再び一致しはじめます。

習慣化の本質は、思考を抑圧することではなく、思考のリズムを設計することにあるのです。

出典:Consider it done! Plan making can eliminate the cognitive effects of unfulfilled goals

Neuroplasticity: changes in grey matter induced by training

「間(ま)」がつくる創造の呼吸

私たちは「考えること」を生産的、「考えないこと」を停滞と捉えがちです。

しかし、創造性研究の分野では、むしろ “思考の間(ま)” こそが、

新しいアイデアや洞察を生み出す重要な契機であると知られています。

たとえば、エウレカ(Eureka)体験の研究では、

問題解決後に一度休息を挟んだ人のほうが、

連続的に考え続けた人よりも多くの創造的洞察を得られることが確認されています。

この「間(ま)」は、単なる休憩ではありません。

脳が情報を再構成し、無意識下で新しい結びつきをつくる認知的再同期(re-synchronization)の時間なのです。

階段を登る脚のリズムや、一定の呼吸パターンは、

まさにこの再同期を自然に誘発する身体的メトロノームといえます。

このような “思考の間” を意識的に配置することで、私たちは日常の中に「創造の呼吸」を取り戻せます。

たとえば、次のような具体的設計を考えてみましょう。

- 朝:階段を登りながら、意識を “身体のリズム” に合わせる

- 昼:数分間の沈黙や深呼吸で “思考の間” をつくる

- 夜:日記を書く前に “何も考えない3分” を置く

これらは一見すると些細な行為ですが、

脳にとっては “ONからOFFへ切り替えるトレーニング” となります。

結果として、集中と休息、思考と沈黙のリズムが安定し、

意識の「代謝力」が高まっていくのです。

階段を登るたび、私たちは無意識のうちに「間」を刻んでいます。

それは、外界の刺激を一瞬遮断し、

自分の内側で “次の思考” を育てる呼吸のような時間です。

思考とは、連続ではなく波。

そして、その波を美しく保つのは、静かな “間” に他なりません。

出典:The cognitive neuroscience of insight

日常哲学としての「運動」

運動は行為の思索である

運動というと、多くの人は「健康のため」「体力維持のため」という目的で捉えます。

けれども、身体を動かすことは、単に筋肉を鍛える以上の意味を持っています。

それは、行為を通して自分を観察する“動的な思索”なのです。

哲学者モーリス・メルロ=ポンティは『知覚の現象学』の中で、

「身体は世界への開かれた窓であり、思考は身体の延長である」と述べています。

私たちは思考するために脳だけを使っているのではなく、

身体そのものが思考の媒体として働いているのです。

階段を登り降りするとき、私たちは一歩ごとに重力と対話しています。

その行為は、力を加えることと、受け入れることの交互です。

この “押し引きのリズム” こそ、思考の構造と同じです。

考えるとは、押すこと(分析)と引くこと(受容)を繰り返す運動なのです。

心理学的にも、運動中のリズミカルな動きがセロトニン系や前頭前野の血流を安定化させ、

情動と認知のバランスを整えることが知られています。

つまり運動は、外から見れば身体活動ですが、

内的には “思考の秩序を再構成するプロセス” です。

階段の登り降りのような単純な運動の中に、

思索と静寂が同時に存在しているのです。

出典:Exercise and brain neurotransmission

思索の舞台としての日常

哲学とは、特別な場所で行う抽象的な作業ではありません。

むしろ、日常そのものが最も豊かな思索の舞台になり得ます。

たとえば、朝の階段、通勤中の歩道、夕方の買い物帰り —

どんな瞬間も、「考えないことで考える」時間に変わります。

この「日常の哲学化」は、現代社会で失われがちな “存在感覚” を取り戻す行為でもあります。

行動科学では、これを体験的自己認識(experiential self-awareness)と呼び、

過剰な思考から離れ、身体感覚と今この瞬間を再び結び直す力だと説明しています。

階段を登り降りするたび、私たちは「次を考えずに進む」という小さな哲学的訓練をしています。

目的を忘れても、身体は止まらない。

意識が空白になるその瞬間、私たちは “存在のただ中” に立っています。

この日常的な「無為の実践」を重ねることは、自己との対話を回復することでもあります。

どれほど思考が錯綜しても、身体を通して “今ここ” に戻るルートを知っていること——

それが、現代的なマインドフルネスの本質なのです。

運動は、身体を鍛えるための行為ではなく、

「生きることをもう一度感じ直すための思索」です。

そしてその最小単位が、階段を一段登るという日常の身振りに他なりません。

まとめ:思考を止めて、思索を深める

私たちは、「考えること」が知性の証であると信じて生きてきました。

けれども、本当に深く考えるためには、

一度「考えない」という余白を持つことが必要なのかもしれません。

階段を登り降りするような単純な動作の中に、

思考が静まり、心が整う感覚を覚えるのは偶然ではありません。

身体が先に動き、思考がその後を追う — その自然な順序の中で、

私たちは “意識の過剰” から解放され、再び世界と同じテンポで呼吸を始めます。

考えることを手放す時間は、思考を失う時間ではありません。

それは、思考を代謝させる時間です。

雑念を沈め、意識をリセットすることで、

思考はより軽やかに、より深く再生されていきます。

現代社会では、「常に考えていること」が努力の証とされますが、

本当の努力とは、“止まる勇気” を持つことではないでしょうか。

階段を一段登るように、一歩ずつ静かに、

“考えない時間” を日常の中に刻む。

その静けさの中で、私たちはまた新しい思考と出会います。

それは他人の言葉ではなく、自分自身の奥から立ち上がる声です。

思考を止めることは、思索を深めること。

そして、日常の中でそのリズムを取り戻すことこそが、

人生をもう一度「整える」知的な習慣なのです。

おことわり

本記事は、日常行動・心理学・哲学の視点をもとに、自己理解や習慣形成についての洞察を共有することを目的としています。

記載された内容は、著者の解釈および引用元の研究知見をもとに構成されたものであり、特定の医療・心理療法・トレーニング効果を保証するものではありません。

引用した研究論文や理論は、理解を深めるための参考情報として提示しています。

読者ご自身の生活環境・健康状態に応じて、無理のない範囲で実践・思索の材料としてご活用ください。

なお、掲載されている科学的情報は執筆時点の知見に基づくものであり、今後の研究により更新される可能性があります。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント