“段階的成長” が導く、内的自由という生き方

「Gradatim の哲学 ― コントロールを手放し、行動で築く内的自由の構造」。

この言葉の背景には、現代に生きる私たちが直面している “焦りの文化” への静かな問いかけがあります。

目まぐるしく変化する社会の中で、「早く成果を出すこと」や「広く繋がること」が評価されがちな今、

私たちはいつの間にか “自由” を外側の基準に委ねてしまっているのではないでしょうか。

Gradatim が掲げる “段階的成長” という概念は、その流れに逆らうように、

「焦らず・比べず・確かに進む」という生き方を取り戻すことを促しています。

それは、ただゆっくり歩くという意味ではなく、

自分の歩幅で進むことを「意識的に選ぶ」という、成熟した自由のあり方です。

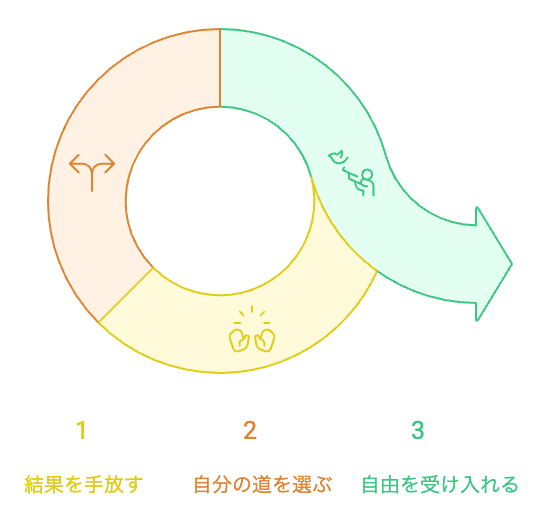

この “選ぶ自由” を実現するために欠かせないのが、「コントロールを手放す勇気」です。

多くの人は、自分の努力で結果を支配できると信じようとしますが、

実際のところ、未来の結果を完全に予測することはできません。

Gradatimの哲学は、この現実を受け入れたうえで、

「今できる行動に誠実であること」こそが、真の自由へとつながると考えています。

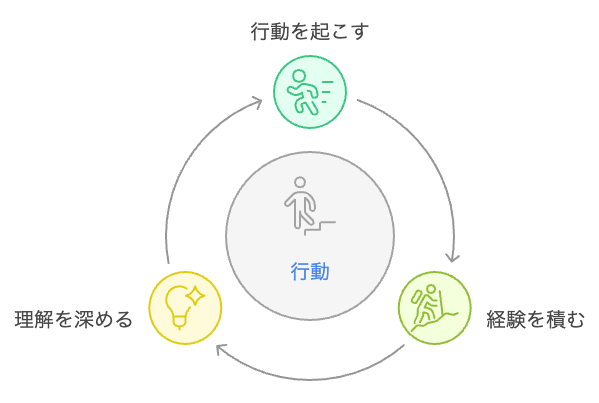

それはナヴァル・ラヴィカントの言葉でいう「行動が先、理解はあと」という精神とも共鳴します。

理解を待たずに一歩を踏み出し、その一歩の中で世界を理解していく。

その循環こそが、内的自由を育てる “行動の代謝” なのです。

本稿では、Gradatim が示すこの哲学を、

「自己決定」「手放し」「内的自由」という三つの視点から丁寧に読み解いていきます。

肩書きやスピードではなく、行動と思索の積み重ねによって信頼を築く生き方。

その静かな歩みの中にこそ、自由の本質が息づいているのです。

自己決定とは「方向を選び、結果を委ねること」

“自分で決める” とは「結果を支配すること」ではない

多くの人が「自己決定」という言葉を聞くと、「自分で結果を選ぶこと」だと考えます。

しかし心理学の研究では、自己決定とは “外的な圧力ではなく、自分の内的動機に基づいて行動を選ぶこと” を意味します。

この考え方は、心理学者エドワード・デシとリチャード・ライアンによって提唱された自己決定理論(Self-Determination Theory)に基づいています。

彼らは、人が健全に成長するためには「自律性」「有能感」「関係性」という3つの基本的心理欲求が満たされる必要があると指摘しました。

つまり、自己決定とは「すべてをコントロールすること」ではなく、

「自分の価値観と整合する方向に行動を選ぶ」ことに本質があります。

この視点から見ると、Gradatimの哲学における自己決定は “正解を選ぶ” ことではなく、“方向を選び、結果を委ねる” 行為そのものです。

未来の保証を求めず、選択そのものに責任を持つ。

そこに「内的自由」が生まれるのです。

出典:Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being

Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain

不確実性を抱える勇気が、成長を導く

私たちは選択の瞬間に、必ず “不確実性” を引き受けています。

未来の結果を完全にコントロールすることはできません。

にもかかわらず、人は「確実な成果」を求めようとして、行動を先送りにしてしまう傾向があります。

しかし、スタンフォード大学の神経科学者アントニオ・ダマシオは、著書『Descartes’ Error』で、

人間の意思決定は論理だけでなく感情的シグナル(somatic marker)によって導かれることを明らかにしました。

この研究は、「完璧な理解や分析を待つよりも、まず動くこと」の重要性を示しています。

行動する中で感情が反応し、その反応を通じて次の選択が洗練されていくのです。

Gradatim の哲学が重視するのは、この「不確実性の中で動く力」です。

結果がわからなくても行動を選び、その中で理解を育てていく。

これはまさにナヴァル・ラヴィカントが語る「行動が先、理解はあと」という精神そのものです。

理解を求めすぎるより、行動の中で理解が生まれることを信じる。

それが、段階的成長=Gradatimの根底にある思想です。

出典:Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain

「委ねること」で深まる内的自由

「結果を委ねる」と聞くと、受け身の姿勢に感じるかもしれません。

しかし、心理学的にも哲学的にも、委ねるとは “責任を放棄する” ことではありません。

むしろ、「自分ができる範囲の努力をしたうえで、結果を受け入れる」態度です。

この姿勢は、ストア哲学の中心思想である “コントロールの二分法” にも通じます。

エピクテトスは「自分でコントロールできるもの(思考・意志)と、できないもの(結果・他者)を区別せよ」と説きました。

この区別ができるようになると、私たちは不安に支配されず、落ち着いた判断ができるようになります。

Gradatimの哲学では、この「委ねる」という行為を“成熟の証”と考えます。

自分の選択に誠実でありながら、結果を無理に支配しようとしない。

その静かな覚悟が、人を本当の意味で自由にしていくのです。

自己決定の本質とは?:結果を手放し、自由に生きるための哲学

自己決定とは「自分で決めること」ではなく、「自分の決定を引き受けること」です。

そして、その引き受けの中には “コントロールを手放す勇気” が含まれています。

未来を完全に予測することはできませんが、

自分の方向を選び、歩み続ける中でこそ、理解と成長が育まれていきます。

Gradatim の哲学は、この「不確実性を生きる力」を育てる実践的な知恵なのです。

手放しの知恵: “保証” を求めない成長

「保証を求める心」が行動を止める

多くの人は、新しい挑戦を前にすると「うまくいく確証がほしい」と感じます。

しかし、この “保証を求める心” こそが、成長を最も妨げる心理的バリアです。

行動経済学者ダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーの研究によると、

人は「利益を得る喜び」よりも「損失を避ける恐怖」に強く反応する傾向があります。

この「損失回避バイアス」によって、私たちはリスクを過大評価し、行動を先送りにしてしまうのです。

たとえば、副業を始めようとする人が「確実に稼げる方法」を探し続けるうちに、実際には何も始められなくなることがあります。

“確実性” を求めすぎると、行動の代謝が止まり、

「小さく試す」「失敗から学ぶ」という成長のプロセスが失われてしまうのです。

Gradatim の哲学は、この “保証” を手放すことから始まります。

「確実であること」よりも、「試してみること」。

行動の中に理解が宿ると信じることで、

人は徐々に「結果への恐れ」から自由になっていきます。

“手放し” は諦めではなく、理解のプロセス

「手放す」と聞くと、“諦めること” や “受け身でいること” のように思うかもしれません。

しかし、心理学的に見ると、手放しはむしろ“内的な成熟” を意味します。

スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエックの成長マインドセット(Growth Mindset)理論によれば、

「失敗を学びの一部として受け入れられる人」は、結果に執着しにくく、

むしろより柔軟に学習・改善していく傾向があることが示されています。

つまり、結果を手放すとは「結果を軽視する」ことではなく、

「結果を通じて自分を更新する」プロセスを受け入れることです。

手放すことで、私たちは「できなかったこと」からも価値を見いだせるようになります。

そこにこそ、“段階的成長=Gradatim”の核心があります。

また、仏教の「無常観」も同じ真理を指しています。

すべては変化し、固定された結果など存在しない。

この現実を理解したとき、人はようやく「手放しの知恵」に触れるのです。

行動を止めるのではなく、「変化と共に動き続ける」ことこそが、真の安定です。

出典:Mindsets: A View From Two Eras

“保証なき行動” が創造性を育てる

心理学者テレサ・アマビル(ハーバード大学)は、創造性に関する長年の研究で、

「内的動機づけ(intrinsic motivation)」が創造性の最大の要因であると明らかにしました。

報酬や成果の “保証” が強調されすぎると、

人は本来の好奇心を失い、挑戦の質が下がることがわかっています。

Gradatim の哲学は、この “保証なき行動” を肯定します。

たとえ成果が見えなくても、「今できる小さな行動」に意味を見いだす。

その姿勢が、思考の柔軟性と創造性を育てていくのです。

保証のない挑戦こそが、内的自由を拡張し、行動の質を深める “精神的筋トレ” になると言えるでしょう。

出典:The Motivation for Creativity in Organizations

手放しがもたらす「静かな自信」

保証を求めなくなると、不思議なことに、行動の安定性が増していきます。

結果への不安に揺さぶられなくなるからです。

これは “静かな自信” とも呼べる状態であり、

「自分は変化の中でも立ち続けられる」という感覚が内側に育っていきます。

Gradatim の哲学が目指すのは、この “静かな自信” の醸成です。

それは、外的成果に依存しない安定であり、

「自分のプロセスを信じられる力」です。

手放すほどに、自由は深まります。

そして自由が深まるほど、行動は軽く、しなやかになります。

“保証を求めない生き方” が導く成長と自由:手放しの哲学とは

“保証を求めない” という姿勢は、現代における最も実践的な自由の形です。

結果に執着せず、行動に誠実であること。

それがGradatim 的な“手放しの知恵” です。

保証を手放した瞬間、人は「結果」ではなく「流れ」と共に生き始めます。

そのとき、行動は恐れではなく、好奇心によって導かれるようになります。

これが、段階的成長の本当の意味であり、

内的自由への入り口なのです。

内的自由とは「焦らず・比べず・続ける」こと

「比較」が生む焦りと不自由

現代社会では、他者との比較がほとんど自動的に起こります。

SNSを開けば、他人の成果や幸福が日々更新され、無意識のうちに「自分の遅れ」を感じてしまう。

心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した社会的比較理論(Social Comparison Theory)によると、

人は自分の能力や価値を測るために、他人と比較する傾向があります。

これは人間の自然な心理ですが、過度な比較は「自己効力感(self-efficacy)」を低下させ、

挑戦への意欲を奪うことが明らかになっています。

特にSNS時代では、この比較の構造が常時オンライン化しています。

「他人の成果を眺める時間」が、「自分の行動を止める時間」に変わってしまう。

Gradatim の哲学が大切にするのは、こうした “外的速度” から自分を切り離すことです。

他者との比較から一歩離れ、「自分の歩幅を取り戻す」ことが、内的自由への第一歩なのです。

出典:A Theory of Social Comparison Processes

“焦らない成長” が生む神経的安定

神経科学の観点から見ても、「焦り」は持続的な成長を阻害します。

脳内でストレスホルモン(コルチゾール)が過剰に分泌されると、

海馬(学習・記憶を司る部位)の働きが抑制されることが研究によってわかっています。

つまり、「焦って成長しよう」とするほど、脳は学習効率を下げてしまうのです。

一方で、段階的で安定した挑戦(small incremental progress)は、

報酬系(ドーパミン回路)を穏やかに活性化させ、「行動を継続する快感」を生み出します。

この神経的メカニズムこそが、Gradatim=“step by step” という考え方の科学的裏付けと言えるでしょう。

焦らずに小さな進歩を積み重ねると、

脳は「成果を出すこと」よりも「進んでいる実感」に報酬を感じるようになります。

その結果、行動が安定し、継続が自然なリズムとして定着していくのです。

出典:Dopamine reward prediction error coding

比べずに続ける:“静かな自由” の構造

哲学的に見れば、「比べない」という態度は無関心ではなく、“境界の自覚” です。

ストア派哲学者のセネカは「他人の運命を羨む者は、自分の生を見失う」と述べました。

また禅の思想においても、「比較しない心」は悟りの初歩とされています。

すべてを同じ土俵で測るのではなく、“それぞれの歩み” を尊重する視点こそ、成熟した自由の形です。

Gradatim の哲学が提唱する “比べず続ける” とは、

「成長を競わないこと」ではなく、「成長を共有しない焦りから離れること」です。

人と比べるよりも、昨日の自分を見つめる。

これが「段階的成長」の原点であり、

“外的な速度” に支配されない“内的なリズム”を取り戻す行為です。

この内的リズムは、やがて静かな自由へと変化します。

「今ここで、自分ができることを続けている」という実感。

それが、成果よりも深く、確かな満足を生み出すのです。

継続がもたらす「自分との信頼関係」

続けることは、単なる根性論ではありません。

むしろ、「自分との信頼を築く」ための最も実践的な方法です。

ハーバード大学の心理学者アンジェラ・ダックワースの研究によると、

長期的な目標を粘り強く追う力=GRIT(やり抜く力)は、

才能よりも成功や幸福感に強く関連していることが示されています。

(※ grit:英単語で「やり抜く力」や「粘る力」を意味)

Gradatim が強調する “続ける” とは、「止まらない」という意味ではなく、

「戻る力」を持つということです。

一度立ち止まっても、また歩き出せる柔軟さ。

その繰り返しが、自己信頼を強化し、

焦らず・比べず・続けるという“内的自由”を深めていくのです。

出典:Grit: perseverance and passion for long-term goals

“焦らず・比べず・続ける” ことで得られる内的自由:比較を手放す生き方の哲学

焦りは、外側の速度と比べることで生まれます。

しかし、本当の成長は「内側の静けさ」から育ちます。

Gradatimの哲学は、他人の速度を測るのではなく、

自分の歩みを感じ取る力を取り戻すための知恵です。

焦らず、比べず、続ける。

その穏やかなプロセスの中で、人は結果よりも深い「自分の軸」を見出していきます。

それこそが、内的自由の確かな土台なのです。

肩書ではなく「思想の共鳴」で繋がる

“つながりの質” が信頼を決める時代へ

私たちはしばしば「人脈を広げる」ことを成長の証と捉えます。

しかし、Gradatim の哲学では、人と人の関係を “数” ではなく “深度” で見る視点を重視します。

社会学者ロバート・パットナムが提唱した社会資本理論(Social Capital Theory)によると、

人間関係には「ボンディング型(強い絆)」と「ブリッジング型(広い繋がり)」の2種類があり、

現代社会ではこのバランスの崩壊が “孤独の社会化” を生み出していると指摘されています。

Gradatim が目指すのは、数の多いブリッジングではなく、

思想や価値観が響き合う “深いボンディング” です。

それは、共通のテーマを「消費する仲間」ではなく、

「思索を共に進める仲間」との関係性です。

この “思想の共鳴” が、肩書きや立場を超えた信頼の根を育てていきます。

出典:Summary of “Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community”

「肩書を誇らない」という内的成熟

「肩書を誇らない」とは、謙遜の美徳ではなく、“依存の脱却” を意味します。

人は社会的アイデンティティを通じて安心感を得ようとしますが、

それが強すぎると「肩書きがなければ自分の価値がない」と錯覚してしまいます。

心理学者エーリッヒ・フロムは、『自由からの逃走』の中で、

「人は自由を恐れ、社会的同一化に逃げ込む」と述べました。

Gradatim が提唱する “肩書を誇らない” とは、

社会的ラベルを手放し、「行動の積み重ね」で信頼を築くという姿勢です。

それは、自分を定義するものを外側ではなく、内側に置く選択でもあります。

肩書きのないところにこそ、その人の思想が露わになります。

そしてその思想の “芯” が、他者の心に共鳴を生むのです。

共感ではなく「共鳴」でつながる

現代では「共感(empathy)」という言葉が重視されますが、

Gradatimの思想における “共鳴(resonance)” は、共感よりも深い関係性を意味します。

共感は「同じ感情を共有する」ことですが、

共鳴は「異なる個性が響き合い、新しい理解を生み出す」関係です。

ドイツの社会哲学者ハルトムート・ローザは、著書『共鳴の社会理論(Resonanz)』の中で、

「真の関係とは、他者との “応答関係” によって世界が動的に変化する状態である」と述べています。

Gradatim の共同体はまさにこの “応答としての共鳴” を重んじます。

同じ意見を持つ必要はなく、

異なる考えを持つ者同士が、問いを通じて互いに刺激し合う。

それが、思想的な信頼のかたちです。

「共鳴する共同体」が生む自由

肩書や立場を超えた “共鳴的な関係” は、個人の内的自由を守る最も健全な土壌になります。

なぜなら、そこでは評価や競争ではなく、「問いの質」で信頼が築かれるからです。

Gradatim 的共同体では、

「何をしているか」よりも「なぜそうしているか」が問われます。

そして、その “なぜ” を語り合える関係こそが、

自由な学びと創造を支える支柱となるのです。

このような思想的共鳴の場では、

人は他者の言葉を “材料” として使うのではなく、

“鏡” として用います。

他者との対話が自己理解を深め、

結果として一人ひとりの内的自由が拡張していく ―。

それが、Gradatim が志向する “思想でつながる世界” です。

肩書きに頼らず “思想でつながる” 生き方:共鳴する関係が生む自由と信頼

Gradatim の世界観では、肩書きや経歴は「入口」にすぎません。

本当の信頼は、思想と行動の一貫性から生まれます。

共感を超え、共鳴を生む関係こそが、現代における新しい共同体のかたちです。

思想でつながり、行動で信頼を築く。

この静かな連帯が、

「自由な個」と「共鳴する集団」を同時に実現する鍵となるのです。

行動が理解をつくる:ナヴァル・ラヴィカント的実践知

「理解してから動く」という誤解

多くの人は、「理解してから行動する」ことが合理的だと信じています。

しかし、ナヴァル・ラヴィカントはこの前提を逆転させました。

彼は「行動が先、理解はあと(Action precedes clarity)」という思想を掲げ、

思考よりも行動を先に置くことこそが、真の学びであると説いています。

行動の中でしか得られない “現実的な知” を、彼は「実践知(Practical Wisdom)」と呼びました。

これはアリストテレスが説いたフロネーシス(Phronesis)に通じる考え方であり、

知識(episteme)や技術(techne)ではなく、「状況の中で最善を選ぶ知恵」を意味します。

Gradatimの哲学も、この “実践の中で理解が深まる” という循環を重視しています。

行動が生む “認知の再構築”

心理学的にも、「行動が理解をつくる」ことは裏づけられています。

アメリカの社会心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した認知的不協和理論(Cognitive Dissonance Theory)によれば、

人は「自分の行動と信念が食い違う状態」を不快に感じ、

その不快感を減らすために、行動に合わせて思考を変化させる傾向があります。

つまり、理解が行動を導くのではなく、

行動が理解を “再構築” するのです。

新しい行動を取ることで、自分の信念が更新され、

「なるほど、こういうことだったのか」と実感を伴った理解が生まれる。

これが、Gradatim が重視する “行動代謝” のプロセスです。

出典:Cognitive Dissonance Theory: A review

知識の蓄積よりも「理解の循環」へ

現代は、情報や知識を集めることが容易になりました。

しかし、知識の蓄積だけでは、自己変革は起こりません。

むしろ、情報過多によって「行動しない理由」が増えてしまうことさえあります。

ナヴァルはこう語ります。

“If you want to learn, do. The doing teaches the done.”

(学びたいなら、やってみよ。やることが学びを教えてくれる。)

Gradatim の哲学では、この言葉を「理解を求めずに動く勇気」として解釈します。

行動を通じてしか得られない体験的理解 ― それが、次の行動を導く。

この「行動→理解→行動」という循環が続く限り、人は止まることなく成長し続けます。

“行動の知” が自由を拡張する

最終的に、行動は自由をつくります。

なぜなら、「できることが増える」ことは「選べることが増える」ことだからです。

行動の幅が広がるほど、人生の選択肢も広がっていきます。

Gradatim の実践とは、まさにこの “選択の自由” を増やすプロセスです。

完璧な理解を待つのではなく、小さな実験を繰り返す。

その繰り返しが、自己理解と現実理解を同時に深めていくのです。

「行動が理解をつくる」という原則は、

段階的成長の本質 ― すなわち、知識ではなく体験によって自由を拡張する生き方を示しています。

「行動が理解をつくる」生き方:実践知が導く自由と成長の哲学

理解を待たずに動くこと。

それは不安定で、時に怖さを伴います。

しかし、動きながら理解する人だけが、

「考えるだけではたどり着けない領域」に到達します。

Gradatim の哲学が示す “実践知” とは、

行動の中で世界を知り、自分を知り直す知恵です。

この静かな行動主義こそが、

内的自由を支える最も実践的な土台なのです。

まとめ:「焦らず進む勇気」が自由をつくる

速さよりも “確かさ” を選ぶ時代へ

私たちは長い間、「速さ」が価値の中心にある時代を生きてきました。

早く結果を出すこと、早く変化に適応することが称賛され、

「焦ること」が努力の証とすらみなされてきたのです。

しかし、Gradatim の哲学が示すのは、その反対の方向です。

焦らず、比べず、続ける ―。

このシンプルな生き方の中にこそ、自由の本質が宿っています。

それは、外側の変化に追われるのではなく、

自分の内側のリズムで世界を歩むという “内的な確かさ” を取り戻すことです。

この姿勢は、現代のスピード社会への静かな抵抗でもあります。

焦らず進む勇気を持つ人こそが、

他者のペースに呑まれず、自らの軸をもって行動できるのです。

行動の積み重ねが「思想」を形づくる

Gradatim という言葉の語源 “step by step” は、

単なる進歩の方法論ではなく、“思想形成のプロセス”でもあります。

行動が理解を生み、理解が新たな行動を導く。

この往復運動の中で、私たちは自分の哲学を “生きながら構築する” のです。

知識を語るのではなく、行動で示す。

それが「肩書を誇らない」という成熟の姿勢でもあります。

思想とは宣言するものではなく、

日々の行動の積み重ねによって静かに “にじみ出る” ものです。

このにじみが、他者との共鳴を呼び、信頼を育てていきます。

Gradatim の世界では、「思想の共鳴」が最も深い絆となります。

誰かの理想に追従するのではなく、

それぞれの小さな実践が、共通の問いを中心に響き合う。

その関係性の中で、自由は個人の内側から広がっていくのです。

保証を手放し、自由に生きる

自由とは、「何でもできる状態」ではありません。

むしろ、「保証を求めずに行動できる状態」です。

結果を支配しようとする心を手放すとき、

私たちは初めて、今この瞬間の行動に誠実になれます。

Gradatim の哲学は、結果ではなくプロセスを信じる生き方です。

不確実性を抱えたまま一歩を踏み出す。

その一歩の中に、学びと理解と変化のすべてが含まれています。

保証を手放すことは、恐れをなくすことではなく、

「恐れを抱えながらも進む力」を育てることなのです。

焦らず進む勇気 ― それは、最も静かで、最も強い行動のかたちです。

Gradatim という歩みは、

現代人が忘れかけた “成熟した自由” を取り戻すための、

小さくも確かな革命なのです。

結びの言葉

一歩ずつ、しかし確実に。

この歩みの中にこそ、自由の構造が息づいています。

Gradatim は、急がず、諦めず、自分の速度で生きる人々のための哲学です。

変化の波に呑まれるのではなく、

その波と呼吸を合わせながら、自分の歩みを整える。

それが、焦らず進む勇気であり、

私たち一人ひとりが育てていく“内的自由” の姿なのです。

おことわり

本記事は、Gradatim Lab の思想的試論として執筆されたものです。

経済的・心理的な助言を目的としたものではなく、読者が「考え方」や「生き方」を見つめ直す契機としてご活用ください。

ここで述べる内容は、筆者および Gradatim Lab の世界観をもとに構成されています。

読者の皆さまが、それぞれの経験や価値観と照らし合わせながら、自分なりの理解を育てていただければ幸いです。

コメント