副業が続かないのは「脳の代謝」が滞っているから

副業やブログを始めたとき、多くの人が最初に感じるのは「モチベーションの波」です。

始めた直後は高揚し、数週間後には停滞する。

そして気づけば、「続けること」そのものが課題になっている――。

しかし、この “続かない” という現象の背後には、脳の代謝の停滞があります。

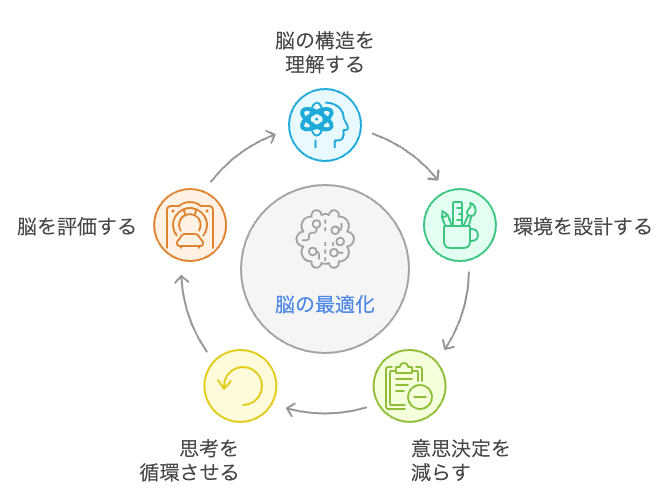

情報を取り込み、判断し、行動し、成果を振り返る。

この思考の循環が滞ると、脳は疲弊し、創造へのリソースを失っていきます。

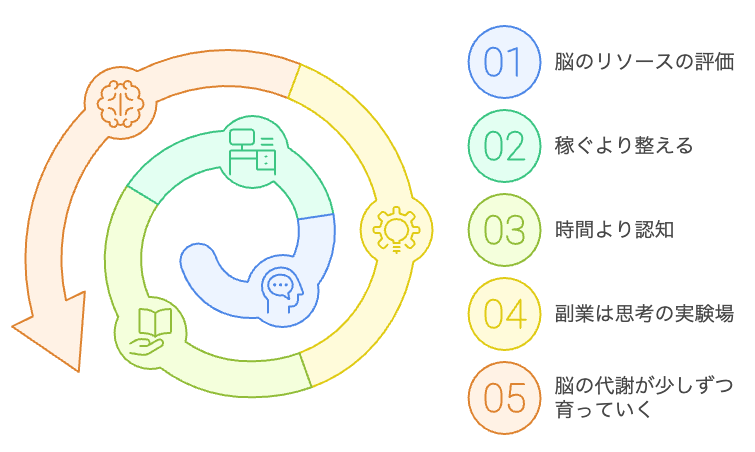

つまり、続かないのは意志が弱いからではなく、脳のリソース配分が偏っているからなのです。

私たちの脳は、限られたエネルギーを「判断」「切り替え」「集中」に使っています。

SNSのチェック、ネタ探し、数字の分析…… これらの小さな判断が積み重なることで、

本来 “創造” に使うはずのリソースが消耗していく。

その結果、「やる気を出そう」と思うほど、脳はさらに疲れてしまうのです。

では、どうすればこの代謝を回復させ、思考を循環させられるのか。

答えは「脳の使い方を設計すること」です。

Gradatim(少しずつ・一歩ずつ)の思考で、

脳が疲れにくい構造を整え、限られたリソースを “創造と継続” に再配分していく。

副業とは、単なる収入源ではなく、脳の代謝構造をチューニングする実験場なのです。

この記事では、

- 意志ではなく「環境」で脳を助ける方法

- 脳のリソースを “創造” に集中させる設計

- 思考を循環させる「Gradatim流代謝モデル」

を通して、「続ける力」を再定義する思考設計を探っていきます。

やる気ではなく「環境設計」で脳を助ける

脳は「意思」よりも「構造」で動く

私たちはしばしば、「やる気が出ない」「集中できない」と感じるとき、自分の意志の弱さを責めがちです。

しかし神経科学の観点から見ると、脳は意志よりも環境構造に反応して行動を最適化する器官です。

スタンフォード大学の行動科学者BJ・フォッグ氏の研究では、

人間の行動は「モチベーション」よりも「環境の設計」に強く左右されることが示されています。

つまり、「やる気が出たから動く」のではなく、動ける環境があるから動くのです。

副業やブログが続かない多くの人は、能力や情熱が足りないわけではありません。

脳のエネルギーを奪う構造──

例えば、散らかった作業環境、通知の多いSNS、時間のばらついたスケジュール──

それらが脳のリソースを慢性的に浪費しているのです。

脳は環境の「摩擦」を感知し、わずかな抵抗を感じただけで行動を抑制します。

だからこそ必要なのは、意志の強化ではなく、摩擦の除去と構造の単純化です。

出典:A behavior model for persuasive design

「判断コスト」を削減するテンプレート思考

脳のリソースの中で、特に消耗が激しいのが「意思決定」です。

心理学者ロイ・バウマイスターが提唱した「決断疲れ(decision fatigue)」という概念によれば、

人は1日に行う判断の回数が増えるほど、集中力や自己制御力が低下することが知られています。

この決断疲れを回避する鍵が、「テンプレート化」です。

たとえば、ブログ記事の構成(導入→問題提起→展開→まとめ)を固定する。

執筆曜日・投稿時間を決めてしまう。

これにより、「次に何をするか」を判断する負荷を削減できます。

私はこれを「思考のプリセット」と呼びます。

決まりきった枠組みの中で思考を始めることで、脳は “創造” のリソースを残せるのです。

創造は、ゼロからの発想ではなく、「構造の中で起こる偶然」によって生まれます。

出典:Decision Fatigue: A Conceptual Analysis

ツールを「代行」ではなく「補助脳」として使う

ChatGPT や Notion などの AI・デジタルツールは、単なる効率化ではなく、

脳のリソースを “節約” するための思考補助装置として活用できます。

たとえば、ChatGPTで構成の叩きをつくり、Notionにアイデアやテーマリストを蓄積する。

これにより、脳は「記憶する」から「考える」へと役割をシフトできます。

心理学的には、こうした外部化を「認知的オフローディング(Cognitive Offloading)」と呼びます。

人間はツールに思考の一部を委ねることで、創造的思考に集中する余地を確保できるのです。

ツールを「脳の代わり」にするのではなく、脳の代謝を促す外部臓器として扱う。

それが、Gradatim流の「脳のリソース」設計の本質です。

やる気は「結果」であって、原因ではない

行動科学的に見ると、やる気は行動の結果として生まれるものです。

神経伝達物質ドーパミンは、「達成の快感」よりも「期待の予測」に反応して分泌されることがわかっています。

つまり、動くからドーパミンが出て「やる気が湧く」のであって、

やる気があるから動くのではありません。

副業を続ける人は、この順序を逆にしません。

まず「動ける構造」を整え、そこで得られた小さな成果が脳を報酬で強化する。

この循環が「脳の代謝」を回し続ける鍵なのです。

出典:Dopamine reward prediction error coding

環境設計 = “思考の温室” をつくること

副業やブログを続けるというのは、

自分の脳を長期的に観察しながら「思考の代謝」を調整する行為です。

やる気ではなく、脳が疲れない構造を整えること。

そのために、

- 判断コストを削減するテンプレート

- 認知的オフローディングによる思考補助

- 行動から生まれる報酬循環

を組み合わせていく。

Gradatimの哲学における「少しずつ整える」とは、

まさにこの脳の代謝を環境で支えるプロセスなのです。

脳リソースを「創造」に集中させる仕組み

コンテンツ制作は「考える前に整える」

多くの人は、文章を書くときに頭の中で「何を書こう」と同時に「どう書こう」と考えます。

しかし、脳の作業記憶(ワーキングメモリ)は一度に多くの情報を処理することが苦手です。

心理学者アラン・バドリーによる研究では、

ワーキングメモリの容量は人によって3〜5単位程度しか保持できないことが示されています。

つまり、「構成を考えながら文章を書く」ことは、脳の仕組み上きわめて負荷が高いのです。

そこで重要なのが、“考える前に整える” という手順です。

構成をあらかじめテンプレート化し、「書く」前に脳の作業空間を整理する。

これにより、創造のリソースを内容(What)と思考(Why)に集中させられます。

これは単なる執筆テクニックではなく、脳の負荷分散設計です。

構造を外部に置き、思考だけを脳に残す。

この順序が、長く続けられるクリエイティブワークの基本なのです。

出典:Working memory: theories, models, and controversies

余白のある1日設計=集中・回復・記録のサイクル

創造性を支えるのは、「集中力」だけではありません。

集中 → 回復 → 記録(反省)のサイクルが回ってこそ、脳は代謝を維持できます。

神経科学の研究では、「何もしていない時間」にデフォルトモードネットワーク(DMN)が活性化し、過去の記憶と新しい情報を統合することで創造的発想を促すことが明らかになっています。

たとえば、Ruth A. Beaty らの研究では、DMNが想像・マインドワンダリング・未来思考などの内的プロセスと関連しており、創造的思考に重要な役割を果たすことが示されています。

また、別の研究でも、マインドワンダリング中にDMNと視覚・外部刺激ネットワークの結びつきが高まることが確認されており、「何もしない時間」が脳の創造性を支える土台であることが裏づけられています。

つまり、休むことは思考を止めることではなく、統合の時間なのです。

1日の中に「余白」を意識的に設けることで、

脳は情報を再構成し、新しいアイデアを生み出す準備をします。

また、回復のあとに「記録(リフレクション)」を行うことも重要です。

その日の作業を3行だけメモする、気づきを Notion に残す。

この小さな行為が、思考の代謝を促進します。

なぜなら、書くことは脳にとって “再理解のプロセス” だからです。

出典:Creativity and the default network: A functional connectivity analysis of the creative brain at rest

Wandering Minds with Wandering Brain Networks

習慣+ツール化で「考える力」を残す

脳のリソースを創造に残すためには、

繰り返し発生する思考や行動を習慣とツールに委ねることが必要です。

神経科学者アン・グレイビエルによる研究によれば、

習慣行動は前頭前野から線条体へと制御が移行し、

一度自動化されるとほとんど認知リソースを消費しないことが示されています。

つまり、習慣化とは “脳の節電構造” を作ること。

たとえば、「朝の30分をブログ執筆に固定する」「ネタはNotionの1ページに全て集約する」。

こうしたルールを決めるだけで、毎日の判断コストが減り、

脳のリソースを “思考の核心” に回せるようになります。

さらに、ChatGPT のような AIツール は、思考を奪うのではなく思考の触媒になります。

たとえば、テーマ出しや構成のたたき台をAIに任せ、自分は問いを磨き、視点を再設計する。

この分担は「人間=創造、AI=代謝補助」という構図です。

人間の脳を “再考” に専念させるための設計として、AIは理想的な相棒になります。

出典:Habits, rituals, and the evaluative brain

「考える脳」を守る仕組みとしての代謝設計

創造とは、閃きや才能の産物ではありません。

脳のリソースをどこに使うかという代謝設計の結果です。

Gradatimの思考とは、「少しずつ整えながら、長く考え続けるための仕組み」をつくること。

脳の代謝を意識し、

という循環を育てていく。

副業やブログは、単なる成果を出す場ではなく、

自分の脳の代謝を観察し、調律していく思考実験の場です。

創造に集中できる脳は、一夜にしてつくられるものではありません。

それは、環境と習慣によって “少しずつ形成される構造” なのです。

副業は「脳のリソース配分の実験場」

成果は「どこにエネルギーを注ぐか」で決まる

副業とは、「限られた脳のリソースをどの活動に割り当てるか」という

思考の配分設計です。

心理学で言う「注意資源理論(Attention Resource Theory)」によれば、

人間の認知資源には総量の限界があり、

複数のタスクを同時に行うと、注意が分散しパフォーマンスが低下することが知られています。

つまり、「あれもやりたい」「これも試したい」と思うほど、成果は薄まっていく。

重要なのは、「やらないこと」を決めることです。

副業を長く続ける人は、

“努力の総量” ではなく、“注ぐ方向” を設計しています。

脳のリソースを「創造」と「継続」に集中させる構造を持っているのです。

メタ認知で「自分の脳」を観察する

脳のリソース配分を整えるうえで欠かせないのが、メタ認知(metacognition)です。

これは「自分が今、何にどれだけ集中しているか」を意識的に観察する力。

神経科学の研究では、メタ認知を行う際に前頭前野が活性化し、

自己制御と目標維持が高まることが示されています。

たとえば、

- 今日は集中が続かなかった → どのタイミングで疲れた?

- 朝より夜のほうが文章が進む → 環境要因は?

- SNSを見る前と後で、創造力に違いがあるか?

このように「脳の使い方」を観察することが、

思考の代謝を整える第一歩です。

メタ認知は、“思考する自分” を一歩引いて眺める訓練です。

この内省こそが、Gradatim的「少しずつ整える力」を育てます。

出典:Relating introspective accuracy to individual differences in brain structure

“時間投資” から “認知投資” へ

副業や学びの世界では「時間の使い方」がよく語られますが、

本質的に重要なのは「認知の使い方」です。

同じ1時間でも、SNSでの受動的な情報消費と、

自分の思考を構築する1時間では、脳の成長曲線がまったく異なる。

これは神経可塑性(Neuroplasticity)の観点からも説明できます。

学習や創造的活動の際、脳は新しいシナプス結合を形成し、

思考のネットワークを “再配線” していくことが知られています。

副業とは、この再配線の場です。

「どこに脳のエネルギーを投資するか」によって、

得られる経験の密度が変わり、思考の質も変化します。

Gradatimの思想で言えば、認知の投資先をデザインすることが成長なのです。

出典:Temporal and spatial dynamics of brain structure changes during extensive learning

「稼ぐ」よりも「整える」ことが長期的成果を生む

副業を通じて得られる最大の成果は、収入ではなく、

脳のリソースを設計する力です。

成果を上げる人ほど、自分の「疲れ方」や「思考の流れ方」を観察しています。

そして、その観察結果をもとに環境・時間・ツールを再設計する。

この再帰的な実践こそが、“思考の代謝” を高める最良の方法です。

Gradatim Lab の哲学に立ち返れば、

副業とは「成果を積み上げる場」ではなく、

自分の脳の使い方を検証し、再構築する実験場なのです。

「稼ぐ」よりも「考える」。

「頑張る」よりも「整える」。

その繰り返しの中で、脳の代謝は少しずつ育っていきます。

まとめ:脳のリソースを整えることは、生き方を設計すること

副業やブログを続けるという行為は、

外から見れば “行動の積み重ね” のように見えます。

けれど本質は、脳の使い方を設計し直すプロセスです。

これらの実践はすべて、“脳の代謝” を高めるための設計行為です。

脳のリソースは有限ですが、使い方を設計すれば再生可能です。

そして、この設計力こそが、Gradatim(少しずつ)の哲学における「成長」の核心にあります。

副業は、単なる副収入の手段ではなく、

自分の思考とエネルギーをどう配分するかを試す生き方の実験場です。

脳の代謝を意識することで、

私たちはようやく “考える力” を、長く、美しく、使い続けることができます。

あなたの脳のリソースを、今日はどこに投資しますか?

それを考える瞬間こそ、Gradatimの一歩が始まるときです。

おことわり

本記事は、神経科学・心理学などの知見を参考に、自己理解と行動設計の観点からまとめた内容です。

医療・診断・治療を目的としたものではなく、個人の経験や思考を深めるための情報提供を目的としています。

記載した研究や理論の一部は、一般化のために要約・意訳を行っています。

体調やメンタルの不調を感じる場合は、専門家の助言を受けることをおすすめします。

Gradatim Labは、「少しずつ考え、少しずつ整える」ことを通じて、自分自身の代謝を観察・設計する思考実験の場です。

ここで得た知見を、あなた自身のペースで活かしてみてください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント