「時間」や「スキル」より先に問うべき “見えない余力”

副業や学び直しを始めようとするとき、私たちはまず「時間をどう確保するか」「どんなスキルを学ぶか」を考えます。

けれども実際に、継続できる人と途中で息切れしてしまう人を分けているのは、時間でも能力でもなく、“余力” です。

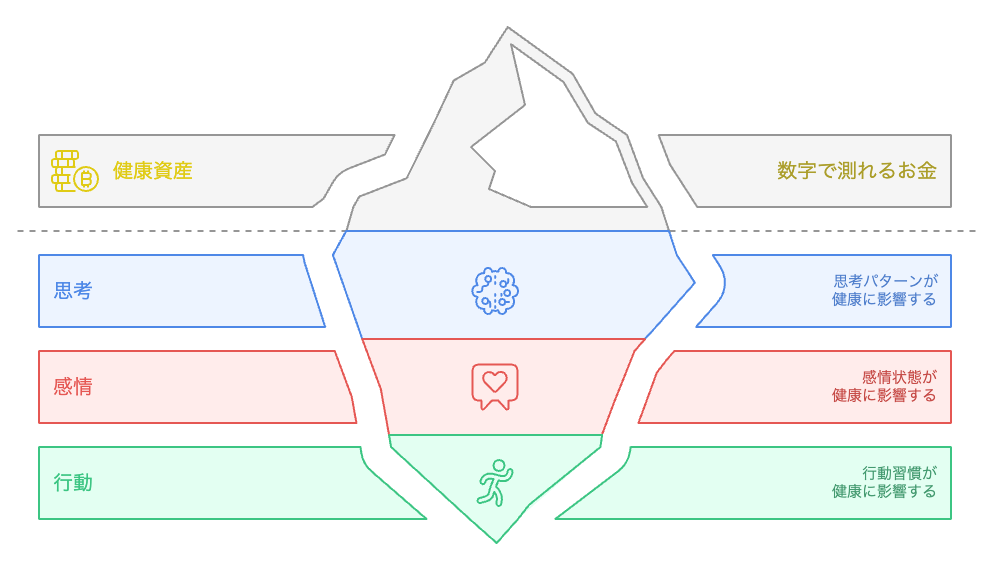

その余力とは、単に体力のことではなく、「考える力」「気持ちを整える力」「行動を持続できる力」といった見えない健康資産です。これは病気の有無や体重・血圧の数値では測れない、“人生の生産性” を支える下層構造とも言えます。

私たちは「健康=病気ではない」と考えがちですが、健康資産という視点から見るとそれは違います。

「明日も働ける状態」ではなく、「思考と感情を整えながら、学びや副業まで回せる状態」が真の健康。

つまり、稼ぐ力や学ぶ力の前に、“考える体” をどう整えるかが問われているのです。

私が実践してきた「階段の登り降り朝活」という一見地味な習慣も、この健康資産を育てる試みでした。

1日おき、あるいは2日おきに50〜60分 ― 階段を登り降りしながら、思考を整える時間を持つ。

この習慣が、1日の集中力や感情の安定をどう変えるのか。

それは、体を鍛えるためというよりも、脳と心のリズムを再調整する儀式です。

その積み重ねの中で見えてきたのは、

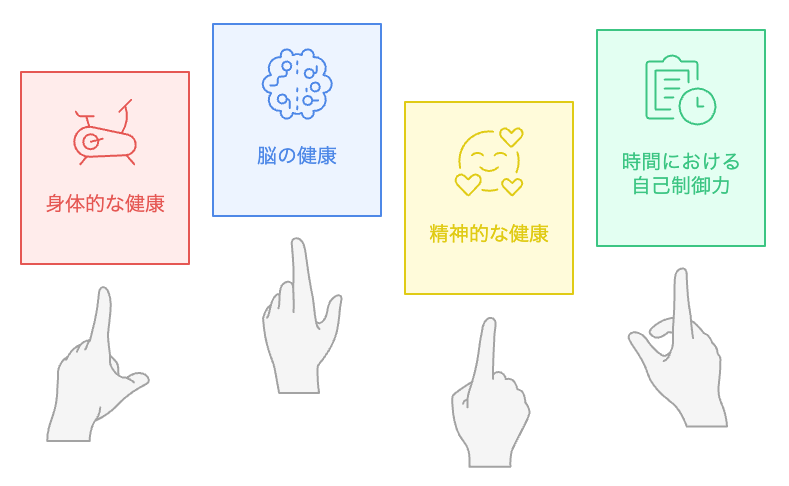

「身体のスタミナ」「脳のスタミナ」「感情の安定性」「時間感覚と自己制御力」という4つの無形資本が、副業や学び直しの “継続性” を支えているということです。

この記事では、健康を「静かな投資」として捉え直し、階段の登り降りを通じて見えてきた健康資産の哲学と実践を探っていきます。

「健康資産」とは何か?:お金の資産との違いを言語化する

お金の資産は、数字として可視化できます。銀行口座の残高、株式の評価額、貯蓄の総額。

一方で「健康資産」は、目に見えるようで見えない。

それは、日々の意思決定や思考の質、行動の持続力に現れる “無形資本” だからです。

可視化できる資産/できない資産

健康に関する数値指標 ― 体重、血圧、血糖値、心拍数など ― は、「健康状態」を一定程度評価できます。

しかし、それは現状のスナップショットにすぎません。

真の健康資産とは、「集中し続ける脳」「感情の安定性」「回復できる身体」など、生活全体にわたるエネルギーの再生産力です。

たとえば、米スタンフォード大学の研究では、日常的な中強度の運動(ウォーキングなど)が創造的思考力を平均60%高めることが示されています。

この研究は、健康資産が単に “体力” ではなく、「思考力を再生するエネルギー資産」であることを示唆します。

数字では測れないけれど、思考の滑らかさや決断の明晰さというかたちで日常にリターンが現れるのです。

出典:Give your ideas some legs: the positive effect of walking on creative thinking

「病気ではない」と「健康資産が豊か」はまったく別物

日本の厚生労働省も「健康寿命」を“単に生きる期間”ではなく、「自立して生活できる期間」と定義しています。

この考え方を個人の働き方に当てはめると、「なんとか働ける状態」と「創造的に働ける状態」には、大きな差があることが分かります。

たとえば、ギリギリの体調で仕事を終える人は、副業や学び直しに回すエネルギーがほとんど残りません。

対して、健康資産が豊かな人は、同じ時間でも “余白” を持てる。

この余白こそが、新しい挑戦・副業・自己投資を可能にする “行動の通貨” なのです。

つまり、健康資産とは「身体の強さ」ではなく、思考・感情・集中を再生産できる余白の力。

それはお金のようにすぐには増えませんが、確実に “複利で効いてくる資産” です。

1日のうちの10分の運動、1時間早い就寝、食習慣の小さな改善。

それらが積み上がることで、明日の判断の質、思考の深さ、学びの継続率が変わっていくのです。

副業と学び直しを支える4つの健康資産

副業や学び直しを続けるには、単に「やる気」や「時間管理術」だけでは足りません。

根底には、エネルギーを生み出し、思考を支える “健康資産の基盤” があります。

ここでは、私が階段の登り降りを通じて実感してきた4つの無形資本 ―肉体・脳・感情・時間― を軸に、その構造を解き明かします。

肉体のスタミナ:翌日に持ち越さない体の回復力

慢性的な疲労は、副業の最大の敵です。

翌日に疲れを持ち越すと、思考のキレも行動の速さも確実に落ちます。

反対に、「回復力の高い身体」=使ってもすぐに再生できる肉体を持つ人は、時間あたりの生産性が著しく高い。

近年の研究およびNIH関連の科学的知見によれば、定期的な中強度運動はミトコンドリアの機能や生合成を高め、酸化ストレスの軽減や細胞レベルでの回復プロセスを促進することが報告されています。

体の再生力こそ、翌日の「もう1時間やれる」余力を生む、最初の健康資産です。

脳のスタミナ:集中力と “切り替え” のしやすさ

長時間の集中ではなく、短く深い集中を何度も生み出せる脳が、副業や学び直しを継続する鍵になります。

そのために必要なのは、単なる努力ではなく、脳のエネルギー供給とリズムです。

ハーバード大学の研究によると、有酸素運動は海馬の神経新生を促進し、注意力や学習能力を高めることが明らかになっています。

つまり、階段の登り降りのようなリズミカルな運動は、単に脳を “リフレッシュ” するだけでなく、思考を生み出す脳の持久力を鍛える行為なのです。

出典:Exercise training increases size of hippocampus and improves memory

感情の安定性:不安・イライラに振り回されない心の地盤

副業や新しい学びを始めると、不安や焦りがつきまといます。

この「感情の波」をいかに整えるかが、継続の可否を分けます。

スタンフォード大学の神経科学者アンドリュー・フーバーマン氏(Andrew Huberman)は、軽い運動や呼吸による心拍変動(HRV)の向上が、情動制御力を強化すると述べています。

HRVが高い人ほど、ストレス下でも冷静に意思決定できることが知られています。

つまり、健康資産の第三層は「心の回復力」。

それは努力や性格ではなく、身体的リズムの整備によって獲得できる感情の安定なのです。

出典:Heart Rate Variability and Decision-Making: Autonomic Responses in Making Decisions

Anxiety, attention, and decision making: The moderating role of heart rate variability

時間感覚と自己制御力:ダラダラSNSではなく “自分のために使える時間”

どれだけ体調が良くても、「時間を自分のために使う力」がなければ成果は積み上がりません。

ここで問われるのは、時間を “制御” できる神経的リズムです。

近年の神経心理学研究では、前頭前野(PFC)の自己制御力は睡眠と運動の質に強く依存することが示されています。

適度な運動はPFCの活性を保ち、意思決定や誘惑の抑制を助けます。

SNSを無意識に開く時間が減り、「やるべきこと」に自然と戻れる脳ができるのです。

出典:Current developments in opioid therapy for management of cancer pain

学びと副業を長く続けるための “見えない土台”:健康資産の循環構造

これら4つの健康資産は、互いに独立しているようで、実際には密接に絡み合っています。

肉体が回復すれば脳が冴え、脳が整えば感情が安定し、感情が整えば時間の自己制御が可能になる。

この上向きのスパイラルこそ、副業や学び直しを「一時的な挑戦」ではなく、「持続可能な日常」に変える鍵です。

健康資産とは、努力のための燃料であり、思考と感情を支える静かな基盤。

この4つの循環をデザインできたとき、私たちは “無理せず続けられる副業力” を手に入れられます。

階段昇降が「健康資産」を増やしたプロセス:体験+科学

「健康のために運動しよう」という言葉は、聞き慣れている。

けれども実際に続ける人は少ない。

それは、運動を「目的」ではなく「思考と余力の再生手段」として捉えていないからです。

私は、毎日ではなく1日おきまたは2日おきに、約50〜60分の階段の登り降り朝活を続けています。

それは「体を鍛える時間」ではなく、「思考と感情を整える時間」。

回復日を設けることで、翌朝の集中力や感情の安定性がむしろ高まっていく ― この循環を体験的に感じてきました。

私にとっての階段の登り降りは、体重を減らすためのものではなく、思考をクリアに保つための “環境デザイン” でした。

ここでは、階段の登り降りがもたらした変化を3つの観点から見ていきます。

朝の階段昇降で感じた「脳リソースの余裕」の変化

仕事前に「階段の登り降り朝活」を行う ―。

それだけの小さな行動が、驚くほど「一日の質」を変えました。

特に感じたのは、朝の思考速度と、夕方の疲労感の違いです。

運動生理学的に見ても、階段昇降のような中強度有酸素運動は脳への酸素供給量を増やし、実行機能(executive function)を高めることが報告されています。

体を動かすと脳が “再起動” する感覚。

同じ仕事をしても、思考の立ち上がりが軽く、終業後に「もうひと踏ん張り」できる余力が生まれる。

それが、私が階段を「精神のブートアップ装置」と呼ぶ理由です。

出典:Obesity and outpatient rehabilitation using mobile technologies: the potential mHealth approach

神経可塑性(Neuroplasticity)と “考えがクリアになる” 感覚

階段の登り降りを始めた当初は、単なる “運動習慣” でした。

しかし続けるうちに、ある日ふと「考えの整理が早くなった」と気づきました。

複雑な問題でも、思考が滞りにくくなるのです。

この現象の背景には、神経可塑性(Neuroplasticity)があります。

運動は脳由来神経栄養因子(BDNF)を増やし、新しい神経回路の形成を促すことが分かっています。

このBDNFの上昇が、思考の「再配線」を進め、思考の柔軟性・集中の持続性を高める。

つまり、階段を登り降りするたびに、脳は「より考えやすい構造」に更新されているのです。

出典:Exercise: a behavioral intervention to enhance brain health and plasticity

ストレス耐性と感情の揺れ幅:動的フローが心のクッションになる

日々のストレスや感情の波は、思考の連続性を断ち切ります。

しかし、階段の登り降りを続けるうちに、私は「イライラが長引かない」という変化を感じるようになりました。

心理学的には、これを “動的フロー(dynamic flow)” と呼べます。

一定のリズムで体を動かす行為は、交感神経と副交感神経のバランスを整え、心拍変動(HRV)を安定化させることが知られています。

階段の登り降りは、単なる運動ではなく、感情のリセットボタンとして機能します。

結果として、ストレスを抱えながらも、再び思考へ戻る “心の復元力” が育っていくのです。

思考を動かす身体:階段昇降がつくる “健康資産” と神経の再生リズム

階段の登り降りは、肉体を鍛える運動ではなく、思考と感情のリズムを整える装置です。

継続することで、脳のネットワークは再構築され、感情は穏やかに戻り、思考は軽やかに回り出す。

こうして “健康資産” は、筋肉ではなく神経と余力のレベルで積み上がっていくのです。

健康資産が増えると、副業の1時間はこう変わる

副業や学び直しにおいて、「時間が足りない」と感じる人は多いです。

しかし、時間の “量” よりも重要なのは、その1時間の “密度” です。

健康資産が増えると、この1時間の密度が変わります ―

集中が途切れにくくなり、思考が戻りやすくなり、継続そのものが苦痛でなくなるのです。

同じ時間でも “密度” が変わる:集中時間がブツ切りにならない

副業を夜に行う人の多くは、「集中しても15分で切れる」「疲れて頭が働かない」という壁にぶつかります。

これは気力の問題ではなく、脳の代謝効率の問題です。

近年の神経画像研究では、軽度〜中強度の運動が前頭前野の神経効率を高め、実行機能や課題遂行能力を向上させることが示されています。

つまり、健康資産は「思考の持久力」を作る土台。

階段の登り降りのような運動が、同じ時間の中で “集中の連続性” を維持するための燃料になっているのです。

中断しても戻ってこられる:「今日はもう無理」が減るメカニズム

副業の現場で多くの人が悩むのは、「一度集中が途切れると、もう戻れない」という状態です。

しかし、健康資産が整っていると、中断してもスムーズに再起動できる。

これは神経科学でいう「認知的リカバリー(cognitive recovery)」の能力に関係しています。

2019年の系統的レビューでは、運動がストレスによって低下する認知機能を保護し、記憶や課題遂行能力の回復を促進する可能性が示されています。

身体が整うと、「戻る力」も育つ。

“今日はもう無理” を減らすのは、根性ではなく神経の可逆性なのです。

出典:Protective and therapeutic effects of exercise on stress-induced memory impairment

続けること自体のハードルが下がる:気力任せにしない仕組みづくり

多くの人は、副業や学び直しを「モチベーション」で始めます。

しかし続ける段階で必要なのは、気力ではなく仕組みです。

健康資産が増えると、そもそも “始めるまでの摩擦” が減り、自然と行動に移れるようになります。

これは脳内報酬系ドーパミンの基礎分泌量と関係しています。

カリフォルニア大学の研究では、運動トレーニングが線条体のドーパミン D2/D3 受容体の機能を改善し、動機づけや行動調整に関わる神経基盤を強化する可能性が示されています。

つまり、健康資産は「やる気を出す力」ではなく、「自然に動ける脳の構造」をつくる投資なのです。

時間を支える身体:健康資産が生み出す “副業1時間の濃度”

健康資産が増えると、同じ1時間の中に含まれる「集中」「復帰」「継続」の密度が変わります。

それは時間の再設計であり、“努力を最適化する身体” を育てるプロセスです。

副業の成果を決めるのは、時間の長さではなく、“時間を支える神経の健康” なのです。

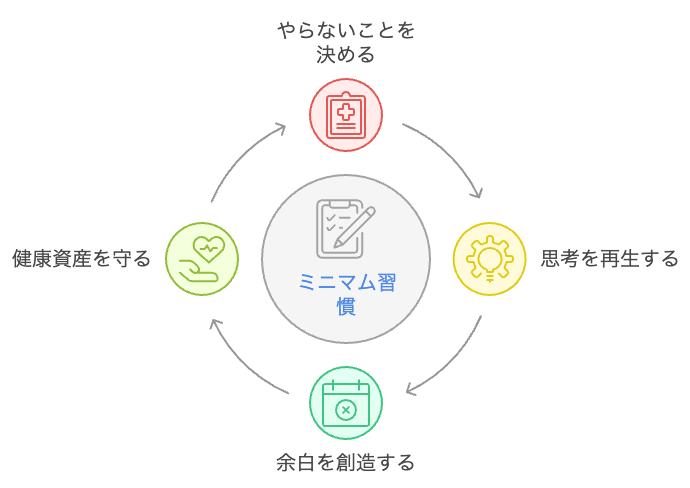

健康資産を積み上げるミニマム習慣デザイン

健康資産は「頑張ること」で築かれるものではありません。

むしろ、「頑張らなくても自然に積み上がる構造を設計すること」が、本質です。

ここでは、私が実践してきた「階段の登り降り」を中核とする1日のデザインを軸に、健康資産を増やすミニマム習慣を考えます。

階段昇降を “コア習慣” に置いた1日のモデルケース

朝活をする日、私の1日は50〜60分の階段登り降りから始まります。

エレベーターを使わず、身近な階段を登り降りする ― それだけです。

重要なのは「負荷」ではなく「リズム」。

ただし50〜60分という長さが必須というわけではありません。

認知科学のメタ分析では、わずかな時間の中強度運動でも、その後の注意力や実行機能が有意に向上し、一定時間持続することが示されています。

つまり、階段の登り降りは “その日一日の知的生産性を前借りしないための起動スイッチ”。

これを**「朝の意思決定の前に体を動かす」**という構造に変えるだけで、思考の出力効率が劇的に変わります。

出典:The effects of acute exercise on cognitive performance: a meta-analysis

睡眠・食事・情報の取り方:健康資産を“減らさない”ための工夫

健康資産の積み上げには、「足すこと」よりもまず「減らさないこと」が重要です。

具体的には、睡眠・食事・情報摂取の3要素。

ハーバード・メディカル・スクールの睡眠研究によると、睡眠不足は前頭前野の機能を低下させ、翌日の意思決定の精度を約20〜30%下げることが示されています。

また、血糖値を急激に上げる食事は、脳の集中リズムを崩す原因にもなります。

情報面では、SNSやニュースの過剰摂取が慢性的ストレス反応を誘発し、脳の報酬系を過剰刺激することが報告されています。

つまり、健康資産とは「何を足すか」ではなく、「何を削らないか/過剰にしないか」というバランスの設計にかかっています。

出典:The Role of Sleep and the Effects of Sleep Loss on Cognitive, Affective, and Behavioral Processes

The glycemic index: physiological mechanisms relating to obesity, diabetes, and cardiovascular disease

Problematic Use of Social Networking Sites: Antecedents and Consequence from a Dual System Theory Perspective

「やることを増やす」のではなく、「やらないことを決める」健康資産の守り方

多くの人は、成長や自己投資を「新しいことを始める」行為として考えます。

しかし本質的な健康資産の構築とは、「余白をつくること」です。

心理学者カル・ニューポートは、集中力を高めるための原則として “Deep Work” を提唱しています。

その本質は、「余白がない状態では深い集中も創造も起こらない」ということ。

階段の登り降りのような動的休息は、この余白を “体を通してつくる” 手段でもあります。

健康資産は、忙しさの隙間に静けさを設計することで守られます。

「やらないことを決める」ことこそ、代謝の余裕を取り戻す最小の哲学なのです。

出典:Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World

“やらないこと” が健康をつくる:ミニマム習慣が育てる思考と余白のデザイン

健康資産は、努力で追いかけるものではなく、生活のリズムに埋め込む設計課題です。

その設計は “朝10分の階段” のような最小単位から始まります。

「動く」「休む」「削る」 ― この3つのバランスの中で、思考の余力は静かに複利化していきます。

おわりに:Gradatim的「静かな投資」としての健康資産

私たちは「健康」という言葉を聞くと、体調や数値を思い浮かべがちです。

しかし本当の意味での健康資産とは、思考と感情と行動を再生産できる “余白の力” です。

それは、稼ぐ力や学ぶ力を支える基盤であり、人生の「知的資本」を運用するための根幹でもあります。

階段の登り降りという一見単純な行為は、実はこの“余白の力” を養う装置でした。

朝の10分間が、脳を整え、感情を鎮め、集中の持続性を高めていく。

その変化は数値では見えませんが、確実に「行動の再現性」として現れます。

副業の1時間が濃くなり、学びが深まり、日々の判断が静かに変わっていくのです。

Gradatimとは、ラテン語で「一歩ずつ」を意味します。

健康資産もまた、“一歩ずつ積み上げる投資” です。

派手な成果や短期的なリターンを求めるのではなく、

今日の小さな行動が明日の思考を変えるという連続の中にこそ、真の複利がある。

健康を「結果」ではなく「条件」として扱うとき、学びも副業も持続可能になります。

それは、未来に向けた静かな自己投資であり、Gradatim が提唱する「考えるための人生設計」とも重なります。

今日、あなたが階段を一段登るとき、その一歩が未来の思考と創造性の通貨に変わる ―

その実感こそが、見えない健康資産の最初の利息なのです。

おことわり

本記事は、筆者の経験と国内外の科学的研究をもとに、

「健康資産」という概念を自己成長・副業・学び直しの文脈から考察したものです。

内容は医療行為・治療・診断を目的としたものではなく、特定の運動・食事法を推奨するものでもありません。

健康状態や運動習慣の改善を検討される場合は、必ず医師や専門家の指導のもとで行ってください。

引用した論文・研究結果は、執筆時点での一般公開情報に基づいています。

Gradatim Lab は、「考える・学ぶ・生き方を設計する」ための知的実験の場として、

読者一人ひとりが自分自身の身体と対話しながら、“静かな投資”としての健康を再定義する契機を提供することを目的としています。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント