階段で整う朝、思考が澄む瞬間

朝、少し早く起きて近くの階段を登る。

数分間の登り降りだけで、目の奥の重さがすっと軽くなる。

その後、デスクに向かうと ― 不思議なほど文章が流れるように書ける。

思考のスピードが上がるというよりも、「詰まり」が取れる感覚。

この感覚に、私たちの “認知資本” の鍵が隠れています。

認知資本とは、思考の質・判断の明晰さ・集中力の持続性といった、

目に見えないけれど確実に生産性を支える「脳の資産」です。

副業や学び直し、日々の意思決定の中で最も影響を与えるのは、

情報量ではなく、この “脳の使い方” の設計です。

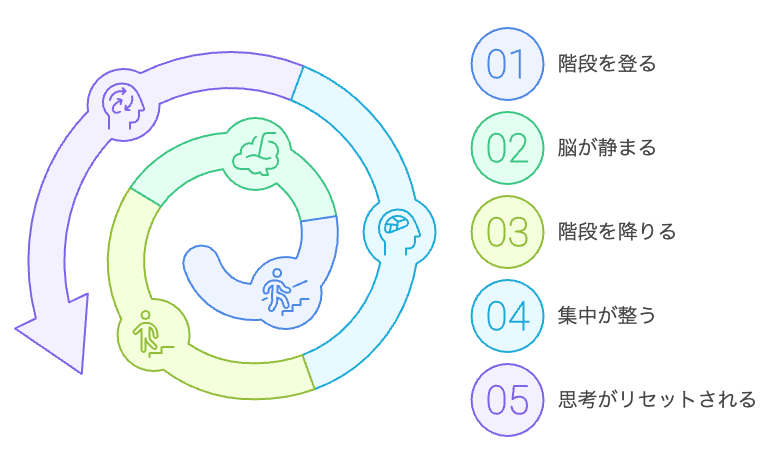

階段を登り降りするという単純な行為には、

上下の動きで脳血流を促し、左右のバランスで神経系を整えるという、

“全方向的リセット” の効果があります。

それは筋トレでもストレッチでもない、

「思考を再起動させる動的フロー」と言えるかもしれません。

現代人の脳は、情報の洪水の中で常に過稼働状態にあります。

集中したいのに注意が散り、学びたいのに頭が重い。

この “ノイズまみれの脳” を整えるために必要なのは、

新しいアプリやタスク管理法ではなく、

身体を通して脳のリソースを再配分するという発想です。

階段は、その最小単位の「認知デザイン」。

私たちは今日も、一段ずつ登り降りすることで、

未来の思考速度と集中力を “積み上げて” いるのです。

上下のバランスがもたらす「脳のクリアリング」

登ると静まる頭:動的フローがノイズを消す

朝、階段を登るとき、私たちは無意識に「一定のリズム」を刻んでいます。

この反復的な身体運動は、

脳内の前頭前野(prefrontal cortex)の過活動を鎮め、過剰な思考のループを一時的に遮断します。

考えすぎて疲れるのは、情報量よりもむしろ、

この “前頭前野の暴走” によるワーキングメモリの圧迫が原因です。

スタンフォード大学のOppezzoらは、歩行が創造的思考を促すことを実験で確認しました。

歩くという動的フローが、認知の柔軟性と思考の発散性を高めるのです。

階段を登る動作は、平地歩行よりもリズム刺激が強く、

脳幹に存在するセロトニン神経系を直接活性化します。

このセロトニンは “感情の安定” や “思考の鎮静” に関与し、

結果的に、過剰な思考ノイズを削ぎ落とす作用を持ちます。

また、軽度の有酸素運動は前頭前野の血流を一時的に抑制し、その後、脳波上でα波が増加することが知られています。

これは「思考の静けさ」と「集中への移行」を意味します。

登るほどに頭が澄むのは、

脳が “静けさ” を取り戻している証拠。

それは単なる体力向上ではなく、脳のキャッシュをリセットし、

本来の思考速度を回復させるための動的瞑想なのです。

出典:Give your ideas some legs: the positive effect of walking on creative thinking

Effects of Physical Exercise on Individual Resting State EEG Alpha Peak Frequency

降りると整う思考:姿勢制御ネットワークの再同期

登るときに鎮まった脳は、

降りる過程で再び調整と統合のフェーズに入ります。

階段を降りる際、私たちは無意識にバランスを取っています。

この「微妙な重心コントロール」こそが、脳の小脳・前庭系・体性感覚野を同時に刺激し、

認知系ネットワークの “再同期” を生み出します。

重力に逆らわず降りる運動(エキセントリック収縮)は、

筋肉を伸ばしながら制御するという高精度な調整を要します。

この過程では、注意・空間認知・運動制御が一体化し、

姿勢制御ネットワーク(postural control network)が強化されるのです。

このネットワークの安定は、私たちの「判断の安定性」に直結します。

たとえば、前庭系は空間認知・注意・作業記憶といった高次認知機能と密接に関わっており、

前庭入力が適切に働くことで、空間的注意の精度やワーキングメモリの効率が向上し、

結果として集中力の維持・向上に寄与する可能性が報告されています。

階段を降りるという動作は、

脳が “微調整モード” に入るトリガー。

登りで鎮めたノイズを、

下りで整列させ、焦点を合わせる。

それは、思考の姿勢を再設定するプロセスとも言えます。

つまり、階段の上下運動は「緊張」と「弛緩」、「沈静」と「整合」を交互に繰り返す、

ひとつの思考再構築のループなのです。

数〜数十分間の階段朝活で、脳は “判断する力” を回復させている。

その実感こそが、現代における「動的なマインドフルネス」の形です。

出典:From ear to uncertainty: vestibular contributions to cognitive function

階段の上下運動で脳をクリアリングする:集中と判断を整える習慣

登ることで思考ノイズを消し、

降りることで判断軸を整える。

この “上下の往復” が、脳のリセットと再同期を同時に行う —

階段は、現代の情報過多社会における「認知クリアリング装置」である。

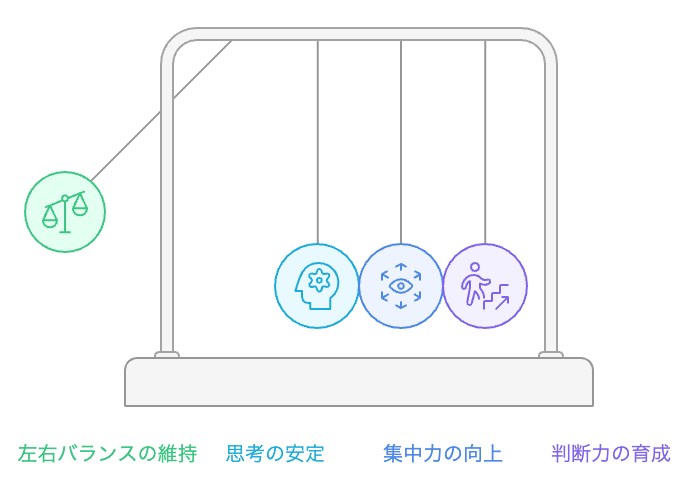

左右バランスが “判断力” と “集中力” を高める理由

登りで安定する左右負荷:思考の土台をつくる

階段を登るとき、左右の脚は交互に動作を繰り返しています。

この動作の対称性が崩れると、身体は自然とバランスを取ろうとし、

そのたびに脳内の姿勢制御ネットワーク(postural control network)が作動します。

こうした動作中の神経−筋協調は身体の安定を保つのみならず、

認知的・注意的資源の動員を伴い、「思考を安定して維持する」ための基盤を支えている可能性があります。

階段の登りでは、左右の脚にほぼ均等な負荷がかかります。

この左右同等の運動入力が、脳の半球間連携(interhemispheric connectivity)を活性化させ、

認知負荷のバランスを整える働きをします。

脳は通常、左半球が論理・言語、右半球が空間・直感処理を司りますが、

片側ばかり使うと認知の偏りが生じます。

登り階段の交互運動は、この左右半球の “会話” を促す自然なリハーサル。

つまり、身体の安定がそのまま「思考の安定」を生む構造なのです。

実際に、リズムを伴う協調的な身体運動は、

注意制御やワーキングメモリ、認知的切り替えといった遂行機能の向上に寄与する可能性が示されています。

そのため、左右交互の動作を含むクロスモーション(cross-movement)のようなリズム運動も、

これらの高次認知機能を支える一助となることが示唆されています。

登りながら整う “左右の均衡” は、論理と直感、思考と感覚の橋をかける。

それは、現代の知的副業における「安定した判断力」の基盤です。

出典:From ear to uncertainty: vestibular contributions to cognitive function

The Training of Rhythm Skills and Executive Function: A Systematic Review

下りで磨かれる微調整:集中の筋トレとしての階段

階段を降りるとき、登りとは違う緊張が生まれます。

それは「落ちないようにする」という微妙な姿勢制御の精度。

この “注意の微調整” が、実は集中力のトレーニングになっています。

下りでは、エキセントリック収縮と呼ばれる筋肉の伸長制御が行われます。

このとき脳は、小脳—前頭葉—前帯状皮質(ACC)を経由する注意制御ネットワークを動員します。

これは、外的刺激を抑え “必要な情報だけに焦点を当てる” 働きをする領域群です。

実際、報告によれば、階段など地形変化を伴う歩行、とくに下り動作では、視空間処理や注意の調整に関わる後部頂葉皮質(posterior parietal cortex)がより強く動員されることが示されています。

これは、足場の変化を正確に把握し、体勢を制御するために、空間的注意ネットワークが積極的に働くためだと考えられます。

つまり、階段を降りる行為は “注意の微細制御” を要求するタスクであり、

これを繰り返すことは、集中力を物理的に鍛えることに等しい。

雑念を減らす練習ではなく、

「焦点を絞り、余計な刺激を抑制する神経回路」を磨いているのです。

現代の副業・創作・情報編集の仕事は、

外部刺激の洪水の中で “内的焦点” を維持することが求められます。

階段の下りは、そのシミュレーション。

身体を通して注意の解像度を高める、極めて実践的なマインド・トレーニングです。

出典:The Attention System of the Human Brain

Electrocortical correlates of human level-ground, slope, and stair walking

階段の左右バランスが脳を整える:集中力と判断力を磨く習慣

階段の左右バランスを意識した動きは、

身体だけでなく脳の半球間連携を整えます。

登りの交互運動では、左右の脚を均等に使うことで、

脳の論理系(左半球)と直感系(右半球)がバランスよく活性化します。

その結果、思考のブレが減り、判断に一貫性が生まれます。

一方、下りの動作では、重心を微細にコントロールしながら注意を保つ必要があります。

このプロセスが前頭葉—小脳—前帯状皮質といった注意制御ネットワークを刺激し、

集中の持続力と焦点の精度を高めます。

つまり、階段の一段一段は、

身体のバランスを整えるだけでなく、思考の左右を調律する “神経トレーニング” でもあります。

登りは思考の安定を生み、

下りは集中の解像度を磨く。

この “水平的バランス” の習慣が、副業・学び・創作といった

知的活動の基盤である「判断力」と「集中力」 ―

すなわち認知資本の軸を強化していくのです。

ロングブレスが “副業に強い脳” をつくる

呼吸が整うと、脳は集中の前段階を整える

階段を登り切った瞬間、自然に深呼吸をしたくなる。

この「息を整える」プロセスには、単なる回復以上の意味があります。

それは、脳のモードを “戦闘” から “思考” へ切り替える行為です。

深い呼吸は、自律神経系の中でも副交感神経を優位に導きます。

副交感神経は心拍を落ち着け、筋緊張を緩め、

同時に前頭前野の活動を安定化させることが知られています。

この状態こそが、「深い集中(deep work)」に入るための前提条件です。

レビューによれば、ゆっくりとした呼吸(slow breathing)は、

自律神経系の調整を通じて情動反応を鎮め、前帯状皮質(ACC)や前頭前野を含む注意・感情制御ネットワークの働きを安定させることが示されています。

そのため、スローブレスはストレスを和らげながらも、必要な注意資源を維持しやすくする調整メカニズムとして捉えられます。

この「静かな覚醒状態」は、ぼんやりでもなく、興奮でもない。

最も思考が冴え、判断が落ち着く中庸のゾーン。

脳科学ではこの状態を “最適覚醒(optimal arousal)” と呼びます。

階段を登った後の呼吸整えは、このゾーンへ脳を誘導する自然な導線です。

つまり、運動と呼吸は「集中モードのスイッチ」であり、

呼吸が整うほど、副業や創作の思考効率が格段に上がるのです。

深い呼吸は “知的エネルギー” を再配分する

私たちの脳は、全身の酸素の約20%を消費しています。

呼吸の質が変わるということは、

そのまま「脳へのエネルギー供給の設計」が変わるということです。

深い呼吸を行うと、脳幹の呼吸中枢から前頭葉へと連動的なシグナルが走り、

脳波のθ(シータ)波とα(アルファ)波が優勢になります。

この状態は、瞑想時や没頭時に見られる脳波パターンであり、

思考のノイズが減り、内的対話の深度が増すとされています。

特に副業や学び直しなど、「思考の切り替え」が求められる局面では、

ロングブレスが “心理的ウォームアップ” のように働きます。

1〜2分の深い呼吸で脳波と心拍が同期し、集中とリラックスが両立した状態が生まれる。

この状態で取り組むタスクは、

単なる努力ではなく、エネルギー効率の良い思考活動となります。

呼吸によって「知的エネルギーの分配」を再設計しているのです。

また、東京大学の研究では、呼吸に注意を向ける「呼吸の自己モニタリング」が、

内受容感覚(interoceptive awareness)を高め、内省力や情動調整の質を向上させる可能性が示されています。

これは、複雑な状況において意思決定の精度を高めるために、生体リズムや身体内部の状態を把握することが重要であるというモデル化研究とも通底しています。

呼吸を観察することで、思考の速さを自覚的に調整できる。

これは、感情や焦燥を “思考資源の奪われ” から守る行為です。

出典:How Breath-Control Can Change Your Life: A Systematic Review on Psycho-Physiological Correlates of Slow Breathing

A modelling framework for improved design and decision-making in drug development

ロングブレスで整える脳:集中力と判断力を高める副業の呼吸習慣

ロングブレスは、現代の知的副業における “最強のリセットボタン” です。

深い呼吸を意識的に行うことで、自律神経のバランスが整い、

脳の前頭前野や前帯状皮質の過剰な緊張がゆるみます。

その結果、感情のノイズが静まり、思考の流れが澄み渡っていきます。

階段で整えた身体に呼吸が加わると、

脳は「戦う」モードから「集中する」モードへと切り替わります。

この切り替えによって、ストレスを鎮めながらも注意を保つ

“最適覚醒(optimal arousal)” の状態が生まれます。

1〜2分のロングブレスでも、

脳波や心拍が同期し、知的エネルギーを効率よく再配分することができます。

その結果、判断の精度が上がり、文章・企画・学習といった副業的思考が滑らかに動き出します。

呼吸は単なるリラックス法ではありません。

それは、脳のリソース配分を再設計するインターフェースであり、

日々の集中力・創造力・判断力を支える “静かな戦略” なのです。

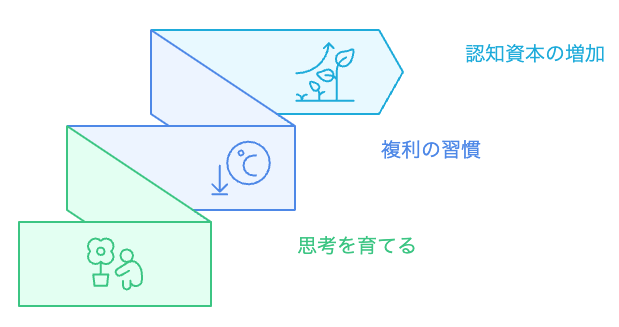

階段朝活は “認知資本への複利投資”

脳は毎日、登るたびに “配線” を更新している

「脳は変わらない」という常識は、もはや過去のものです。

神経科学の進展により、成人脳にも可塑性(plasticity)が存在することが明らかになりました。

つまり、行動と環境によって神経回路は日々 “再配線” されるのです。

この神経可塑性を支える中心的メカニズムが、

脳由来神経栄養因子(BDNF: Brain-Derived Neurotrophic Factor)の分泌です。

BDNFはシナプスの形成やニューロンの維持を促し、学習能力・記憶保持・思考スピードに直接影響します。

軽度の有酸素運動は、このBDNFを顕著に増加させることが知られています。

階段の登り降り朝活は、有酸素運動とリズム運動の中間に位置します。

つまり、「脳を更新する運動」として最も現実的な形式です。

日々の階段登り降りは、単なる代謝の刺激ではなく、

思考ネットワークの “メンテナンス” なのです。

実際、ウォーキングや階段運動を継続することで、海馬(記憶と空間学習を担う領域)の体積が増加し、認知機能の低下を防ぐことが報告されています。

つまり階段を登り降りするたびに、

私たちは「脳の構造的な複利投資」を行っているのです。

今日の5分が、未来の思考の持久力を育てる。

その見えない積み上げこそ、Gradatim(=少しずつ・一歩ずつ)の哲学です。

出典:A meta-analytic review of the effects of exercise on brain-derived neurotrophic factor

Exercise training increases size of hippocampus and improves memory

情報に振り回されない脳を育てる “代謝の設計”

認知資本の最大の敵は、「情報疲労」です。

ニュース、SNS、タスク通知。

常に開かれた脳は、注意資源(attentional resource)を浪費し続けています。

階段の登り降り朝活のような定常的・低負荷の運動習慣は、

この “認知代謝” を整える強力な手段です。

なぜなら、運動が脳内ネットワークの効率性(network efficiency)を高め、情報ノイズに対する耐性を育てるからです。

さらに研究では、定期的な有酸素運動が、休息時のデフォルトモードネットワーク(DMN)およびサリエンスネットワークの機能的結合を変化させることが報告されています。

この変化は、内省や反芻思考に関わるDMNの過度な活動を整え、注意ネットワークとの切り替えを滑らかにすることで、不安や思考のループを軽減する可能性を示唆しています。

この「内的ノイズの鎮静化」こそ、

副業や創作における “認知の再現性” を高める鍵です。

情報を取るよりも、情報を整える。

学ぶよりも、学びを持続できる脳を設計する。

それが、認知資本の運用戦略です。

階段の登り降りという小さな儀式は、

この “脳の代謝設計” を日常に埋め込む最もシンプルな仕組み。

上下・左右・呼吸の統合が日々のリズムに定着したとき、

思考は「即応」から「長期構築」へと進化します。

出典:Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults

Effects of exercise on resting-state default mode and salience network activity in overweight/obese adults

階段朝活で脳に投資する:認知資本を育てる “複利の習慣”

階段の登り降り朝活は、脳における時間投資の装置です。

毎日の登り降りという小さな行為が、神経回路を更新し、

学び直し・副業・創造といった知的活動の “土台となる思考力” を育てます。

階段を登るたびに、脳内では神経栄養因子(BDNF)が分泌され、

シナプスが強化されることで、学習力や判断力が少しずつ高まります。

それはまるで、思考の定期預金口座に毎日入金しているようなものです。

この「少しずつ積み上げる行動」が、時間の経過とともに認知資本として蓄積され、

結果的に思考スピード・集中力・創造性の “複利効果” を生み出していきます。

また、階段の登り降りのような軽い運動は、

デフォルトモードネットワーク(DMN)の過剰な活動を抑え、情報ノイズに対する耐性を高めることも報告されています。

これにより、外部情報に振り回されにくい “安定した思考のリズム” が形成されます。

情報を増やすよりも、情報を整える。

努力を積み上げるよりも、思考が続く環境を設計する。

それが、これからの時代における真の自己投資です。

階段を登り降りする行為は、脳の代謝を整え、未来の集中力を育てる最小単位の投資行動なのです。

その継続が、あなたの中の “認知資本” を着実に増やし続けていきます。

階段は「副業のバックエンド資産」を育てる習慣だった

目に見えないところで、最も効く投資が起きている

人は、目に見える成果を追いかけがちです。

収入、スキル、肩書き。

しかし、思考の生産性を本当に左右しているのは、

「脳の下支えを担う見えない資産」 — つまりバックエンド資産です。

階段を登り降りするという小さな行為は、まさにその代表。

身体の筋肉だけではなく認知の筋力を育て、

集中力や判断力といった “目に見えない生産装置” をメンテナンスします。

Gradatim(ラテン語で「一歩ずつ」)という言葉の通り、

この資産は一気に得られるものではありません。

むしろ「今日の5分」が、「半年後の集中力」を作る。

その累積が、副業や学び直しの成果を支える長期的インフラになるのです。

心理学者アンジェラ・ダックワースが提唱した “GRIT(やり抜く力)” も、

生まれ持った才能ではなく「持続する仕組み」から生まれると述べています。

階段の登り降り朝活は、このGRITを脳と身体の両側から支える “物理的な習慣設計” と言えるでしょう。

結果ではなくプロセスを投資対象とする発想です。

出典:Grit: The Power of Passion and Perseverance

健康資産 × 認知資本 = 思考の持続可能性

現代の働き方において、「稼ぐ力」よりも先に問われるべきは、

考え続ける力です。

副業を継続し、学び直しを重ねるには、

思考と体力の双方を支える “持続可能なシステム” が必要になります。

健康資産(身体)と認知資本(脳)は、もはや別々に語ることができません。

血流が途絶えれば思考は鈍り、ストレスが過剰になれば判断が荒れる。

逆に、身体が整えば思考も整う。

この相互作用こそ、自己投資の真のレバレッジ構造です。

階段の登り降り朝活という行為は、その両資産の “接続点” にあります。

上下・左右・呼吸・時間 —

それぞれが脳と身体のリソースを代謝させる回路となり、

日々のタスクや学びを持続させる土台を築く。

これは単なる健康法でも、気分転換でもありません。

情報社会を生き抜くための「生理的なリテラシー」です。

未来の生産性は、今日の代謝設計から生まれる。

それは、Gradatim が提唱する “思考の持続可能性” という哲学の中核でもあります。

階段が育てる思考の持続力:結びのメッセージ

一歩ずつ、少しずつ — Gradatim。

あなたの脳は、日々の階段の中で複利で成長しています。

階段は、ただの通路ではない。

それは、思考を運ぶルートであり、未来の知的体力を育てる装置です。

一段登るごとに、降りるごとに、

脳は整い、判断は澄み、集中が深まる。

そしてその繰り返しが、あなたの「認知資本」を静かに増やしていく。

階段を登り降りするたびに、あなたの中の思考は、昨日よりも少し遠くまで届いているのです。

おことわり

本記事は、最新の神経科学・運動生理学・心理学などの研究知見をもとに、「身体と認知の関係を哲学的に読み解く」ことを目的として構成しています。

記載している内容は、特定の医療行為・健康法・投資助言を意図したものではなく、個々の体質・健康状態・生活環境により効果には差が生じます。

運動を始める際は、体調や既往歴に応じて無理のない範囲で行ってください。

紹介している研究は一般的知見を示すものであり、個人の経験・実践に置き換える際には各自の判断を優先してください。

本記事の目的は、「思考・行動・身体のつながりを再設計する視点を提供する」ことにあります。

情報の受け取り方もまた、あなた自身の学びと共にデザインしてください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント