老化のスピードを決めるのは「年齢」ではなく「酸化の蓄積」だった

年齢を重ねると、「なんとなく疲れやすい」「肌のトーンが落ちてきた」「以前よりも回復が遅い」と感じる瞬間が増えます。

それを “老化” とひとことで片づけてしまうのは簡単ですが、その裏には、もう少し静かで科学的な現象が隠れています。

それが 「酸化ストレス」 ─ いわば、身体の内側で少しずつ進む “サビ” のような変化です。

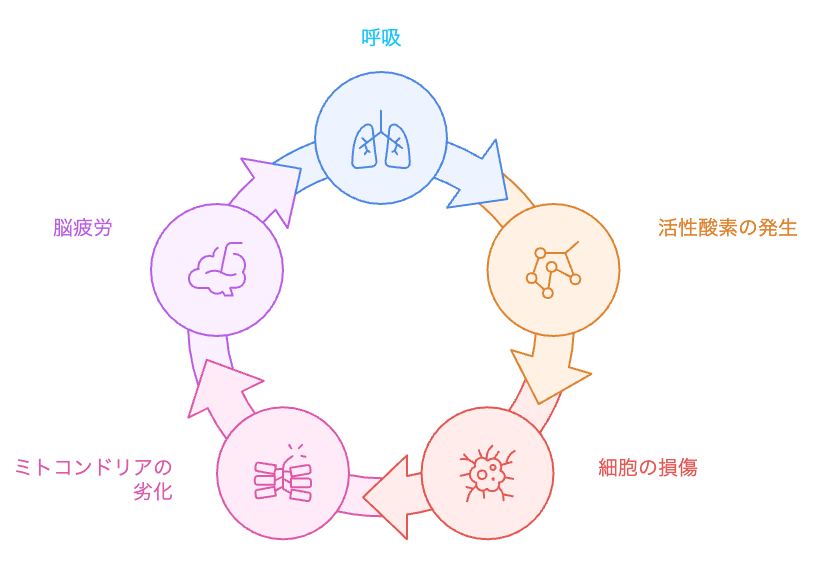

私たちの身体は、呼吸するたびにエネルギーをつくり、その副産物として「活性酸素」を生み出しています。

本来、この活性酸素は細菌を撃退する頼もしい味方ですが、過剰になると細胞やDNAを傷つけてしまう。

この微細な攻撃の積み重ねこそが、シミ・シワ・疲労感・集中力低下など、あらゆる “老化サイン” の根っこにあると言われています。

そして興味深いのは、この酸化ストレスを日常の「小さな選択」で減らせるということです。

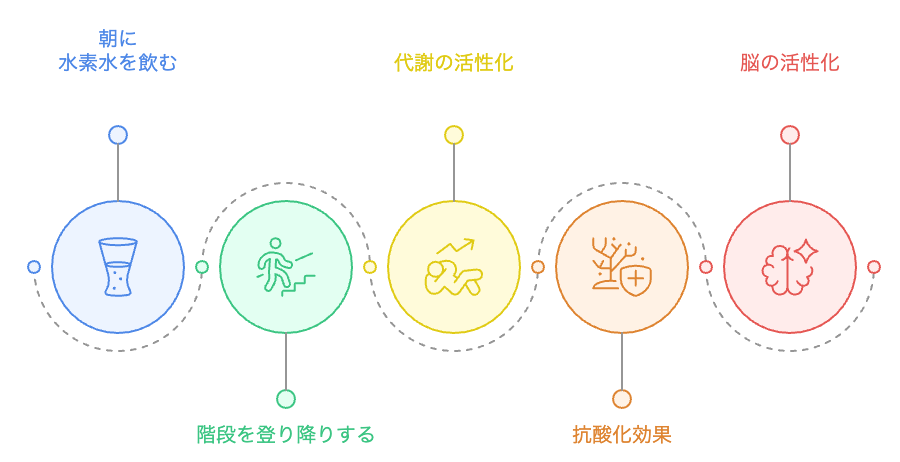

たとえば「エスカレーターではなく階段を選ぶ」「一杯の水素水を飲む」 ─ そんな些細な行動の積み重ねが、

身体の抗酸化システムを目覚めさせ、代謝のリズムを若返らせるきっかけになります。

本記事では、

- 酸化ストレスの正体と脳・身体への影響

- “コスパ最強” の抗酸化習慣である階段トレーニング

- 水素水の科学的エビデンスと、私のリアルな体感談

を通じて、「老化を遅らせる」のではなく、“代謝の若さ” を取り戻す方法をお伝えします。

いまこの瞬間も、あなたの細胞は静かに酸化しています。

しかし同時に、修復する力もまた、確かにあなたの中にあります。

階段と水素水 ─ このふたつの “静かな投資” が、

未来のあなたのエネルギーを取り戻す土台になるかもしれません。

酸化ストレスとは何か?:脳と体を “サビつかせる正体”

私たちの身体は、呼吸によって取り込んだ酸素の一部を使ってエネルギーを生み出します。

その過程で、ほんの数%の酸素が “不安定な分子” ─ 活性酸素(Reactive Oxygen Species, ROS)として生まれます。

これが細胞膜やDNAを傷つけ、蓄積していくと、肌の弾力低下や動脈硬化、さらには脳の老化までも加速させる。

いわば「体の中でサビが進行している状態」が酸化ストレスです。

酸化ストレスの研究は、1980年代から急速に進みました。

たとえば米国国立衛生研究所(NIH)のレビューによると、

「酸化ストレスは加齢・アルツハイマー病・糖尿病・心疾患などの主要因のひとつ」と位置づけられています。

出典:Oxidative Stress in Health and Disease

ミトコンドリアと酸化の関係

私たちの細胞には “エネルギー工場” であるミトコンドリアが存在します。

ところが加齢やストレス、睡眠不足などで機能が低下すると、エネルギーをつくる際に発生する活性酸素を処理しきれなくなります。

この結果、細胞の劣化スピードが上がり、特に脳や筋肉のパフォーマンスに影響が出やすくなるのです。

近年の研究、特に Nissanka らによるレビューでは、「ミトコンドリアDNAの酸化損傷が、老化を加速させる重要なトリガーとなる」というモデルが示されています。

活性酸素(ROS)によって mtDNA が損傷するとミトコンドリア機能が低下し、さらに ROS を増やす —

この “悪循環” こそが、細胞レベルでの老化を押し進める主要メカニズムとして整理されています。

出典:Mitochondrial DNA damage and reactive oxygen species in neurodegenerative disease

脳疲労との関連

酸化ストレスは、単に身体的な老化だけでなく、脳のパフォーマンス低下とも密接に関わっています。

近年の研究、レビューでは、脳が全身の酸素の約20%を消費する高代謝臓器であるため、酸化ストレスの影響を強く受けやすいことが示されています。

同研究では、酸化ストレスが神経細胞の働きに負荷をかけ、実行機能・集中力・判断力といった “前頭前野が担う領域” のパフォーマンス低下とも関連することが整理されています。

このように、酸化ストレスは単なる身体的老化だけでなく、

思考・注意・意欲といった「脳のパフォーマンス」そのものを静かに削っていく要因であると考えられています。

このように、酸化ストレスは「肌や血管」だけでなく、「思考・判断・感情」の領域にも静かに影響を及ぼします。

だからこそ、“抗酸化”とは美容ケアではなく脳と心の若さを保つ投資なのです。

出典:Oxidative Stress and Cognitive Decline: The Neuroprotective Role of Natural Antioxidants

階段トレーニングは抗酸化生活の “コスパ最強投資”

「運動が体に良い」とは誰もが知ることですが、実はその裏に酸化ストレスを打ち消す仕組みが隠れています。

それが、EPOC(運動後過剰酸素消費:Excess Post-Exercise Oxygen Consumption)という現象です。

EPOCとは、運動後もしばらく酸素消費量が高い状態が続くこと。

つまり運動を終えたあとも身体はしばらく “燃焼モード” を維持し、代謝は高い状態を保ちます。

さらに、運動直後には抗酸化酵素(SOD・カタラーゼ・グルタチオンペルオキシダーゼなど)の働きが高まり、酸化物質の処理能力が向上することが報告されています。

ではなぜ「階段」なのか?

それは短時間・中強度・自重負荷という3条件を満たし、ミトコンドリアの活性化を促す理想的な運動だからです。

近年の研究、包括的レビューでは、有酸素運動や短時間の反復的な高強度運動が、ミトコンドリア機能・密度・酸化能力を向上させることが幅広いヒト・動物データから示されています。

階段の登り降りのような短時間で行える運動も、継続することでミトコンドリアの効率やエネルギー産生能力を高める可能性があるとされており、“時間をかけなくても代謝の土台を改善できる運動” として注目されています。

さらに階段を登る動作は、大腿筋・臀筋など大筋群を動かすため、血流改善と脳への酸素供給にも効果的です。

脳科学的には、血流が増すことで「前頭前野」が活性化し、集中力・判断力・創造性が向上することがわかっています。

このように、階段の登り降りは “抗酸化×代謝×脳活性” のトリプル効果を持つ、いわば最もコスパの高いアンチエイジング投資です。

必要なのは、ジムでも器具でもなく、「1日3分、自分の足で上る」だけ。

朝、出勤時にエスカレーターを避けて階段を選ぶ ─

それだけでミトコンドリアが再起動し、午後の集中力や睡眠の質までも静かに変わっていきます。

老化を止める特効薬はありません。

けれども、代謝を味方につける小さな行動なら、誰でも今日から始められます。

出典:Acute Exercise Increases Plasma Total Antioxidant Status and Antioxidant Enzyme Activities in Untrained Men

The Effects of Exercise Training on Mitochondrial Function in Cardiovascular Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis

Effects of Acute Aerobic Exercise on Cognitive Flexibility Required During Task-Switching Paradigm

水素水のエビデンスを整理する(肯定・中立・否定の視点)

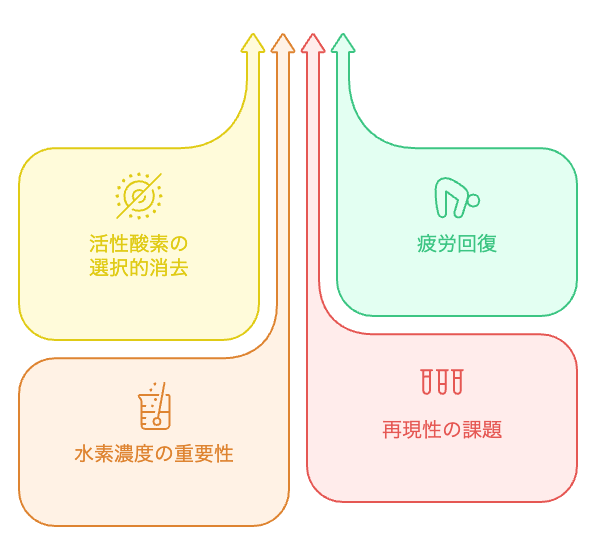

肯定的に示唆されている点:活性酸素の選択的消去という仮説

水素(H₂)は分子サイズが小さく、拡散性が高いことから、細胞内へ入りやすい分子です。

基礎研究では、水素がヒドロキシルラジカル(•OH)などの強力な活性酸素に選択的に反応しうることが報告されています。

これは抗酸化ネットワークの “最後の砦” として働く可能性を示唆するものです。

出典:Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals

疲労感・運動回復に関する小規模臨床

競技者や健常成人を対象に、水素水摂取が運動時の乳酸上昇や主観的疲労の指標を抑える可能性を示した報告があります。

効果量は中等度〜小さい範囲で、短期の疲労・回復に関するポジティブなシグナルが見られる一方、試験規模は小さく再現性の評価段階です。

代謝・炎症などへの影響:好意的シグナルと課題

グルコース代謝、脂質指標、炎症マーカーなどに改善傾向を示す小規模研究・予備的研究がいくつかありますが、対象者数・観察期間・盲検化の質といった臨床試験デザイン上の限界も指摘されています。

総説レベルでは「治療補助としての可能性はあるが、標準治療の代替としては根拠が不足」と整理されることが多いです。

中立・否定的な視点:濃度・保存性・再現性の壁

- 濃度の問題:

- 水素は水中での溶解度が低く、時間経過で容易に揮散します。製造〜摂取の間に濃度が低下すると、実験室で得られた条件を現実の摂取で再現しづらいという課題があります。

- 製品差:

- 生成方式(電解・マグネシウム反応・ボトリング)や容器(アルミパウチ等)で実際に口に入る時点のH₂濃度が大きく異なります。

- 臨床の規模:

- これまでの研究では良い結果も報告されていますが、多くは人数が少ない試験や、短い期間の研究にとどまっています。

また、効果の評価も「血液マーカーが少し良くなる」といった 間接的な指標(代替指標)に依存していることが多いです。

そのため、本当に確かな効果があるかどうかを示す “大規模で長期の臨床試験” では、まだ一貫した結論が出ていません。

- これまでの研究では良い結果も報告されていますが、多くは人数が少ない試験や、短い期間の研究にとどまっています。

そのため「絶対的な効果を期待する」のではなく、体感や相性を見ながら “補助ツール” として用いるのが現実的です。

安全性の観点

現行の報告では、適切な方法で生成された飲用の水素水は概ね安全性が高いとされています。薬物相互作用も一般的には懸念は小さいですが、基礎疾患や服薬中の方は医療者に相談のうえで使用するのが安心です。

実装のコツ:階段トレーニングとの相性

- タイミング:

- 短時間〜中強度の階段昇降後に一杯(数百mL)を摂ると、主観的にはのどの渇き・頭の重さの軽減といった“回復スイッチ感”を報告する人が多いです。

- 濃度・容器:

- 揮散対策としては高バリア性容器(例:アルミパウチ)や生成後すぐ飲む運用が現実的です。

- 期待値設定:

- 水素水単独で魔法のような変化は起こりません。睡眠・栄養・運動の土台を整えたうえで、「回復の後押し」を狙う位置づけが妥当です。

水素水には理論的妥当性(選択的抗酸化)と小規模臨床のポジティブシグナルがある一方、濃度・保存性・試験規模の課題から、現段階では “相性の良い補助ツール” として使うのが現実的です。

階段の登り降りという確かな土台と組み合わせることで、投資効率は高まります。

私のリアル体感談:水素水×階段で感じた “脳の軽さ”

正直に言えば、最初は私も「水素水なんて気のせいでは?」と思っていました。

ですが、階段の登り降りを習慣化し、朝に一杯の水素水を取り入れるようになってから、

“ある感覚” がはっきりと変わりました。

朝、起床後にまずコップ一杯の水素水を飲み、ゆっくり朝食を摂る。

そして、身体が温まり、頭が覚めてくる起床後1時間ほどのタイミングで階段を上り始めるのが私の習慣です。

階段の登り降りを終えたあと ─ 心拍が上がり、少し息が弾む瞬間。

頭の奥にこもっていた “重さ” がスッと抜けていきます。

まるで霧が晴れるように、思考がクリアになる瞬間があるのです。

これは単なる主観的体験ですが、酸化ストレスや脳血流の観点から説明も可能です。

前章で触れたように、運動後は活性酸素が一時的に増加し、それを処理する抗酸化システムが働きます。

このタイミングで水素水を摂取すると、体内の抗酸化ネットワークをサポートし、回復プロセスの効率化を後押しする可能性が考えられます。

また、階段の登り降りで血流が改善すると、脳の前頭前野への酸素供給が増えます。

水素は脳関門を通過できる数少ない分子でもあり、

この “血流×抗酸化” の相乗効果が、私が感じた「頭の軽さ」を裏づけているのかもしれません。

何よりも印象的なのは、“疲労が翌日に残らなくなった” という点です。

以前は夕方になると集中力が切れ、夜の作業効率が落ちていました。

それが今では、朝の階段と水素水のルーティンを続けることで、

一日の後半まで思考のキレが持続するようになったのです。

もちろん、すべての人に同じ効果があるとは限りません。

ただ、身体の声に耳を傾けながら、自分にとっての “相性の良い習慣” を探ることが、

最も確実で、持続可能なアンチエイジングだと感じています。

朝の習慣を支える、水素水の選び方

水素水を始めるとき、最初に迷うのが「どの製品を選ぶか」だと思います。

市販には生成型・パウチ型・ボトル型などさまざまなタイプがあり、価格も濃度も大きく異なります。

水素濃度の数字だけを比較すると差は小さいように見えますが、

実際のポイントは「どのタイミングで飲むか、どれだけ継続できるか」にあります。

つまり、“続けやすさこそ最大の効果” なのです。

| 製品名 | タイプ | 水素濃度 | 価格・継続コスト | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|---|---|---|

| ANYSUI(アニスイ) | ペットボトル加圧式生成器 | 約7〜10 ppm | 約6,600円/30日分 | ペットボトルを装着し、独自の加圧方式で高濃度水素水を生成。家庭・職場・外出先でも利用可。 | 高濃度を求めつつ、継続コストを抑えたい人 |

| メロディアン 水素水7.0 | アルミパウチ(飲用タイプ) | 約1.0 ppm | 約6,000〜7,000円/月 | アルミ遮光構造で水素保持性が高い。開封直後に飲むだけで安定した濃度を摂取できる。 | 習慣的に「朝・運動後」に手軽に摂りたい人 |

※製品比較は2025年時点の公開データを参考にしています。価格・濃度・仕様は公式サイトで最新情報をご確認ください。

個人的には、毎朝 ANYSUI で生成した水素水を飲むのが日課になっています。

起きてからの一杯が、身体を内側からゆっくりと目覚めさせてくれる感覚があります。

高濃度(約7〜10 ppm)の水素を短時間で生成できるので、運動や階段トレーニングとの相性も非常に良いと感じます。

一方で、外出先でも気軽に水素水を取り入れたい方には、メロディアン 水素水7.0のようなアルミパウチタイプがおすすめです。

開封してすぐ飲めるので、通勤途中や仕事の合間でも “抗酸化のリズム” を保つことができます。

朝のルーティン設計:階段と水素水を “代謝のスイッチ” にする

私は起床後にANYSUIで生成した水素水を飲み、

朝食をとってからおよそ1時間後に階段の登り降りを行うようにしています。

この順序がとても心地よく、体がしっかり目覚めた状態で階段を登り降りすることで、

代謝と血流が自然に整い、その後の水素の巡りを感じやすいように思います。

このタイミングで水素水を摂取すると、

酸化ストレスの立ち上がりをやわらげ、脳のクリア感を早める体感を得やすくなります。

「朝の階段 → 水素水 → 脳が軽くなる」 ─

この一連の流れが、あなたの1日を静かに変えるルーティンになるかもしれません。

“代謝の若返り” は、朝の一杯と一段から始まる

アンチエイジングとは、時間に抗うことではありません。

それは「代謝のリズムを取り戻す」こと。

老化を止めようとするのではなく、細胞が自ら修復しようとする力を支える生き方です。

たとえば ─ 朝。

エスカレーターの隣で、少しだけ呼吸を深めて階段を登る。

そして、上り切ったその場で水素水を一口。

ほんの3分の行動なのに、頭の中のもやが晴れ、1日のスタートがまるで違って感じられます。

その瞬間、あなたのミトコンドリアが目を覚まし、

血流が脳を満たし、活性酸素の処理が始まる。

つまり、“老化の流れを静かに反転させるスイッチ” が入っているのです。

続けるほどに、肌のツヤや睡眠の質、集中力の持続といった変化がじわりと現れます。

それは「努力の成果」というよりも、

あなたの代謝が本来のリズムを取り戻した証かもしれません。

Gradatim(ラテン語で「一歩ずつ」)の思想は、まさにこの積み重ねにあります。

大きな決断よりも、小さな一歩を信じること。

「朝の水素水 → 階段の登り降り → 脳がクリアになる」

この黄金ルーティンを、あなた自身の “静かな投資” として取り入れてみてください。

― 明日のあなたが、今日より少し軽やかに階段を登る姿を、私は信じています。

おことわり

本記事は、筆者の体験および公開されている研究論文・公的機関の情報をもとに執筆しています。

内容はあくまで一般的な健康情報の提供を目的としたものであり、医療行為や診断・治療を意図するものではありません。

水素水やサプリメントの効果には個人差があり、疾患をお持ちの方・服薬中の方は、

医師または専門家にご相談のうえでご判断ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント