食べることは、つながること:共食と心の健康の関係

「最近、一人で食事をすることが増えたかもしれない」──そう感じたことはありませんか?

40代以降、仕事や家族のライフスタイルの変化によって、誰かと食事を囲む機会は少しずつ減っていきます。一方で、「食べること」そのものが心身に与える影響が再評価されている今、「誰かと一緒に食べる=共食」の価値が静かに注目を集めています。

さらに、現代の健康法として人気が高いマインドフルネスと組み合わせることで、ただの「食事の時間」が、心を整えるセルフケアの時間へと変わっていく──そんな新しい習慣が始まろうとしています。

この記事では、「共食×マインドフルネス」がどのように心に効くのか、そのメカニズムや効果、そして私自身の実践体験をもとに、今日から取り入れられるシンプルな方法を紹介します。

共食とは何か?:そしてなぜ注目されているのか

共食(きょうしょく)とは、「誰かと一緒に食事をすること」を意味します。

一見当たり前の行為のように思えますが、現代の生活ではこの共食が意外と難しくなっています。リモートワーク、ひとり暮らし、ワンオペ育児、仕事の時間帯のズレ──こうした要因によって、「誰かと食べる」時間は減少傾向にあります。

特に日本では、40代以降の男女を中心に “孤食” が習慣化しやすいという傾向があります。実際に、一日の全ての食事において「ほとんど毎日」11.0%、 「週に4〜5日」4.3% 〔計 約15%〕が孤食であると回答。平成23(2011)年と比べて増加傾向であり、孤独感や心の健康への影響が懸念されています。

一方で、共食には心身への良い影響があることも多くの研究でわかってきました。

出典:【特集】多様な暮らしに対応した食育の推進 ~食卓を囲み食事を共にすることから始める食育の環~

🔍 たとえばこんなデータがあります:

そして2025年、健康業界のトレンドとして再浮上しているのが、「つながりの中で健康を育むライフスタイル」。その中心にあるのが「共食」と「マインドフルネス」です。

この2つを掛け合わせることで、社会的な安心感と自己の安定を両立できる──それが「共食×マインドフルネス」の最大の魅力なのです。

出典:高齢者の特性を踏まえた保健事業 ガイドライン第3版

勉強や目標が「自己肯定感」に影響 -保護者や先生の働きかけで高められる可能性-

社会生活基本調査から見た 小・中学生の欠食・孤食と主観的健康

マインドフルネスと “食べる行為” のつながり

マインドフルネスとは、「いまこの瞬間」に意識を向け、評価や判断をせずにただ “あるがまま” を観察する心のあり方です。呼吸や感情、体の感覚に意識を向ける瞑想法としても知られ、ストレス軽減や集中力向上など、科学的な効果も数多く報告されています。

では、このマインドフルネスが「食べる」という行為とどうつながるのでしょうか?

実は、“食べる”という日常的な行為こそ、マインドフルネスの実践に最適な時間だと、多くの専門家が指摘しています。

出典:瞑想嫌いでも大丈夫! ビジネスパーソンのための”超”実践的マインドフルネス

マインドフルネスとは?意味・効果・仕組みなど全てを体系的に徹底解説

マインドフルネスと呼吸が注目される理由 藤田康人のウェルビーイング解体新書

Effects of Mindfulness on Psychological Health: A Review of Empirical Studies

マインドフルネスの脳科学

「ただ食べる」から「味わって食べる」へ

たとえば、朝食を摂るとき。スマホでニュースを見ながら、メールをチェックしながら、つい “ながら食べ” をしてしまうことはありませんか?

それに対してマインドフルネスのアプローチでは、「いま、目の前にある食べ物に五感を向ける」ことが基本です。

- この食べ物の色や香りはどうだろう?

- 口に入れたときの食感や温度は?

- 噛んでいる間にどんな味の変化があるか?

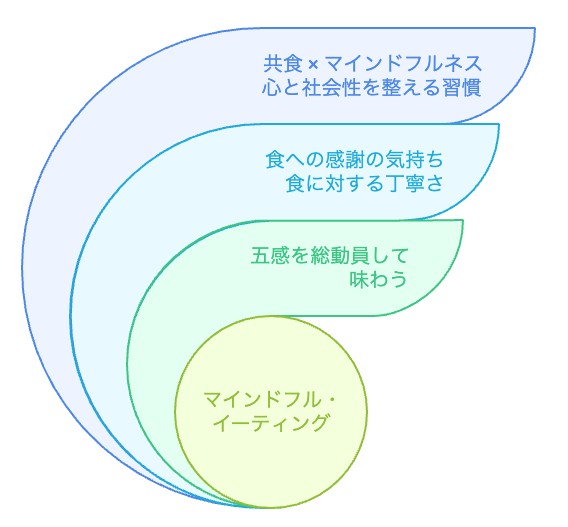

こうした五感を総動員して味わうことが、マインドフル・イーティング(Mindful Eating)と呼ばれる食の瞑想法です。

感謝の心が “心を整える食事” をつくる

また、マインドフルネスは「感謝の気持ち」とも深い関係があります。

たとえば「このおにぎりを作ってくれた人がいる」「この野菜はどこで育ったのだろう」といった視点をもつことで、自然と自分の行動が丁寧になり、食への姿勢も変わってきます。

この “食に対する丁寧さ” は、単なるリラクゼーションを超え、自律神経の安定や感情コントロールにもつながるとされています。

共食とマインドフルネスの交差点

共食が「人と人とのつながり」をつくる時間だとすれば、マインドフルネスは「自分と自分の内面をつなぐ時間」です。

この二つをかけ合わせた「共食×マインドフルネス」は、ただの食事時間を「心と社会性を整えるセルフケア習慣」へと進化させる可能性を持っているのです。

「共食×マインドフルネス」で得られる5つの効果

「誰かと一緒に、意識を向けて食べる」。

このシンプルな行為が、実は心と体のバランスを整えるための重要な鍵になります。

ここでは、「共食」と「マインドフルネス」を掛け合わせた習慣から得られる、代表的な5つの効果を紹介します。

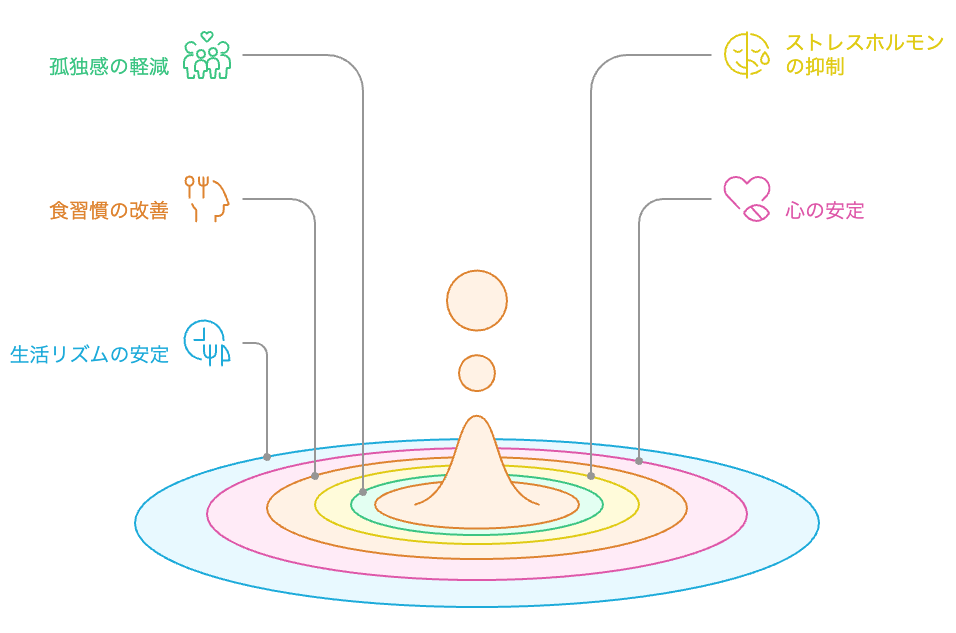

孤独感の軽減と “つながり” の感覚

人間にとって「誰かと一緒にいる」ことは、精神的な安心感に直結します。

とくに中高年層では、孤独感や社会的孤立がメンタルヘルスに影響することが多く、共食はその予防策として有効です。

実際に「週3回以上の共食が、うつ症状や孤立感を和らげる」という研究結果も報告されています。

ストレスホルモンの抑制と心の安定

誰かと一緒に笑顔で食事をとる時間は、副交感神経が優位になりやすく、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑えられることがわかっています。

さらに、マインドフルネスによって “今ここ”に集中する習慣が身につくと、過去や未来の不安に振り回されず、気持ちが落ち着くようになります。

食習慣の改善と健康的な体重管理

共食は、食べ過ぎを防ぎ、食事のバランスを整える助けにもなります。

例えば、ひとりだとパンとコーヒーだけで済ませがちな朝食も、誰かと食べるとなれば一品足す意識が生まれやすくなります。

また、マインドフル・イーティングでは「よく噛む」「味わって食べる」ため、満腹感が得られやすく、結果的に肥満予防や血糖コントロールにも良い影響を与えます。

感情の安定と共感力の向上

誰かと向き合って食事をする時間は、感情の整理や共有の時間にもなります。

会話の中で小さな気づきを得たり、共感することで気持ちが落ち着く ── そんな体験は、日々の小さな “心のリセット” に繋がります。

さらにマインドフルネスによって感情に客観性が生まれ、他者への共感力も高まるとされています。

出典:Mindfulness and Emotion Regulation: Insights from Neurobiological, Psychological, and Clinical Studies

Mindfulness-based stress reduction

生活リズムと体内時計の安定

「食事の時間を誰かと合わせる」ことは、自然と生活リズムを整えるきっかけになります。

また、朝や夜に決まった時間に食事をとることは、体内時計(サーカディアンリズム)の調整にも効果的で、睡眠の質や日中の集中力の向上にもつながります。

我が家の共食習慣と工夫

我が家は共働きで、朝も夜も慌ただしく、全員でゆっくり食事をするのは簡単なことではありません。でもだからこそ、「一緒に食べる時間を意識的に作る」ことを、数年前から大切にするようになりました。

平日は無理でも「週末だけ共食」のすすめ

平日はすれ違いが多くても、週末だけは一緒に食べる食事を1回つくるというルールも効果的です。

みんなで「一緒に作って、同じ時間に“いただきます”をする」ことで、日常の食事がちょっとした “イベント” に変わり、自然とマインドフルに楽しむ時間になります。

料理を手伝ってもらったり、メニューを一緒に考えたりすることで、自然と会話が生まれ、笑顔が増えていきます。子どもがいる家庭では、食への関心や自主性も育まれやすく、食育の時間としても機能します。

さらに、週末は気持ちにゆとりがあるぶん、「今ここに集中して味わうマインドフルネス的な食事」を実践しやすいという利点もあります。

共食にハードルを感じている人こそ、「週に1回だけ、短時間でいいから一緒に食べる」。

この小さな積み重ねが、心と暮らしを整える土台になるのです。

作るところから一緒にすることで、食事が“イベント”に変わり、自然とマインドフルに楽しむ時間になります。

小さなルールが、習慣を支える

- 食事中はスマホ禁止(通知はオフ)

- 「ごちそうさま」の後に1つ感想を言う

- 感謝を言葉にして伝える

こうしたミニルールも、共食×マインドフルネスを自然に生活に根づかせる工夫です。

大きなことを変えなくても、「今ここにいること」を実感できる時間は、毎日の中にちゃんと作れるのだと実感しています。

ひとり暮らしでもできる “擬似共食” のすすめ

「共食が大事なのはわかるけど、ひとり暮らしだし…」

そんな方でも、“擬似的な共食” によって、心と体にポジティブな影響をもたらすことが可能です。

実は、誰かと同じ空間で食べなくても、“つながっている” という感覚が心を整える鍵になることが、近年の研究でも明らかになっています。

出典:Young people are eating alone more. It could be affecting their well-being.

Sharing a meal with friends and family could be the key to better mental health

オンライン共食:Zoom朝食やバーチャルごはん会

コロナ禍をきっかけに広まった「オンライン飲み会」。

その派生として、朝ごはんやランチをZoomなどでつなぎながら食べる “バーチャル共食” も注目されました。

最近では、「週に一度、朝の30分だけZoomでつながって朝食をとる」というスタイルを実践する人も増えてきています。

ちょっとした会話を交わすだけでも気持ちがほぐれ、そのあとの仕事や家事への切り替えがスムーズになると好評です。

SNSやアプリで“つながり”を感じる食事記録

インスタグラムやX(旧Twitter)に「#今日のごはん」などのタグを使って食事写真を投稿するのも、共感や励ましを得る擬似共食の一つです。

また、NOTEのように食事記録や感想を日記形式で綴ることで、自分と向き合う “食のマインドフルネス” にもなります。

音声・動画で「誰かといる」感覚をつくる

最近では、「誰かと食べているような動画や音声」も人気です。

YouTubeでは「一緒に朝ごはんを食べよう」系の動画が多く、まるで隣に人がいるような気分で食事ができます。

また、「食事中だけ再生するポッドキャスト」など、自分だけの “共食環境” を整える工夫もおすすめです。

まとめ:共食とは「物理的に一緒にいる」ことだけではない

大切なのは、「誰かとつながっている」という意識のある食事です。

たとえ1人でも、少しの工夫で “心が満たされる食事時間” はつくれるのです。

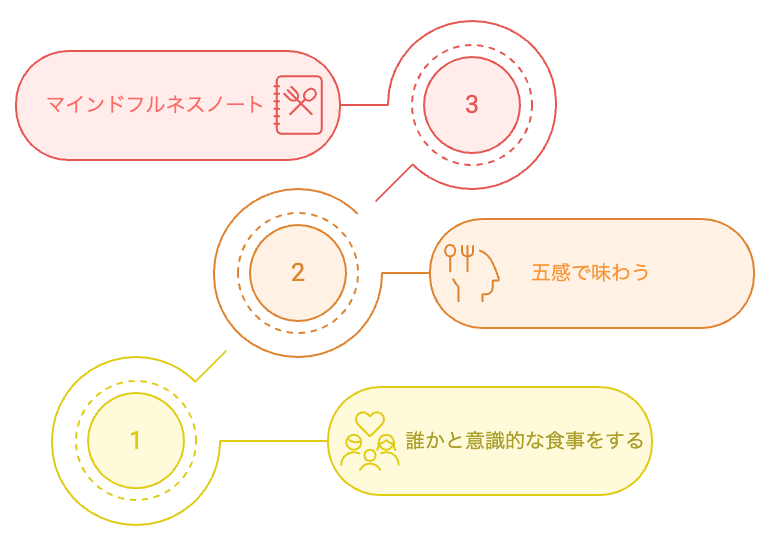

今日からできる「共食×マインドフルネス」の習慣化ステップ

「共食×マインドフルネス」が心身に良いとわかっても、いきなり理想的な習慣を始めるのはハードルが高いですよね。

ここでは、無理なく取り入れられる3ステップの習慣化方法をご紹介します。どれも今日から始められる、小さな工夫ばかりです。

▶ STEP 1:「1日1回、誰かと意識的に食べる時間」を決める

まずは “1日1食だけでも共食する時間” をつくることから始めましょう。

- 家族がいるなら、朝食だけ一緒に座る

- 同僚と昼休みに食事をとる

- 週末に誰かを誘って一緒にごはんを食べる

このとき大切なのは、「ただ一緒にいる」ではなく “一緒に食べる時間を意識する” ことです。

「今日は誰と食べたか」「どんな会話があったか」を振り返るだけでも、心の中に “つながり” が芽生えます。

▶ STEP 2:「五感を使って味わう」食事時間を作る

次に取り入れたいのが、マインドフルネス的な“味わう”時間。

忙しいときでも、1日のどこかでこんな工夫をしてみてください:

- 一口ごとに咀嚼の回数を増やす(目安:20〜30回)

- 食事の前に深呼吸を3回

- 「おいしい」と感じた瞬間を意識する

食事の前に深呼吸をすることで、自律神経が整い、緊張がほぐれ、「いまここに意識を戻す」スイッチが入ります。

忙しい思考を一度手放すことで、目の前の食事を丁寧に味わえる状態が自然と整います。

「ながら食べ」をやめて、自分の体と感覚に向き合う時間を作ることで、心が落ち着き、満足感も増します。

▶ STEP 3:感謝や気づきを「マインドフルネスノート」に書く

食後に1〜2行でもいいので、「今日の食事で気づいたこと」「感謝したいこと」をメモしてみましょう。

たとえば:

こうした記録をマインドフルネスノートや日記アプリに残すことで、毎日の小さな共食体験が “心の財産” として積み重なっていきます。

まとめとおすすめの小さな一歩

「誰かと一緒に、意識を向けて食べる」という、たったこれだけのこと。

けれどもその習慣は、心を整え、体を優しく支え、日々の暮らしに “つながり” を取り戻すきっかけになります。

共食が生み出す社会的な安心感。

マインドフルネスが導く自分自身との調和。

この2つが合わさることで、日常の食事が “癒しと充電の時間” に変わるのです。

忙しい日々の中で、食事は “ただエネルギーを補給するだけの作業” になりがちです。

しかし、そこにほんの少しの意識と、誰かとの関係性を加えるだけで、食事は心にゆとりを取り戻す時間になります。

✅ 今日からできる“小さな一歩”をぜひ:

これらすべてが、「共食×マインドフルネス」の第一歩です。

おことわり

本記事は筆者の体験および一般的な情報に基づいて作成されています。

健康・栄養・メンタルケアに関する内容は、効果を保証するものではなく、個人差があります。

体調に不安がある場合は、医師・専門家への相談をおすすめします。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント