ブログ100記事達成、それでも成果が出ない私の現実

ブログを100記事書いたのに、アクセスも収益も思ったように伸びない —— 今の私は、まさにそんな状況にいます。

実はこの100記事、2つのブログに分かれて書いてきました。どちらもテーマを定めながらコツコツ続けてきたものの、結果として「数」だけが増えて、中身が伴っていなかったのだと痛感しています。

SNSでは「100記事で月1万PV」「半年で月収5万円」といった実績が飛び交い、「自分もやればできるはず」と信じて続けてきましたが、現実はそう甘くありませんでした。アクセスはわずかに増えた程度、アフィリエイト収益に至ってはほぼゼロ。

「続けることが大事」と言われても、結果が見えないとモチベーションも下がってしまいます。

この記事では、2サイト100記事を書いた私が、なぜ成果が出なかったのかを冷静に振り返りながら、具体的に何を改善しようとしているのかを共有します。

「同じように伸び悩んでいる」「このまま続けて意味があるのか不安」という方にとって、次の一歩を考えるヒントになればうれしいです。

ブログ100記事到達したのに成果が出ない理由

「100記事書けば何かが変わる」——そんな希望を抱いて、私はコツコツと記事を積み重ねてきました。

しかし、結果は思っていたものとは違いました。アクセス数は思うように伸びず、収益は限りなくゼロに近い。

「なぜこんなにも頑張ったのに成果が出ないのか?」自問自答を繰り返す中で、いくつかの原因に気づきました。

数を重ねても、読者の悩みに届いていなかった

まず大きな原因は、「書くこと」自体が目的になっていたことです。

記事を書くことに必死で、検索されるキーワードや読者の悩みを深く考えずに書き続けてしまっていました。

その結果、自己満足的な記事が増えてしまい、検索で上位に表示されない、読まれないという状況につながっていました。

タイトルや構成に戦略がなかった

タイトルは後回し、構成はその場の流れで書く——そんな記事も少なくありませんでした。

検索エンジンでクリックしてもらえるタイトルになっているか?

H2・H3構成は読みやすく整理されているか?

こういった“当たり前の工夫”ができていなかったことも大きな反省点です。

自分の中で「評価される記事」の感覚が育っていなかった

100記事書いたといっても、「どの記事が読まれていて、なぜ読まれているのか」を把握せずに、ただ投稿を続けていました。

Google Search Console やアナリティクスを見ても、「数字を眺めるだけ」で終わってしまい、改善の行動に繋げられていなかったのです。

サイト全体の設計がぼんやりしていた

2つのブログを並行して運営していたこともあり、それぞれのテーマや読者像、収益導線が中途半端になってしまった感があります。

「何を書いてもいいけど、誰に届けるかが不明確」という状態は、検索エンジンからも読者からも評価されづらいことを痛感しました。

このように、100記事を書いたという “結果” だけに満足していた自分が、いかに戦略や分析を疎かにしていたかを改めて実感しています。

でもこの気づきこそが、次に進むための第一歩なのかもしれません。

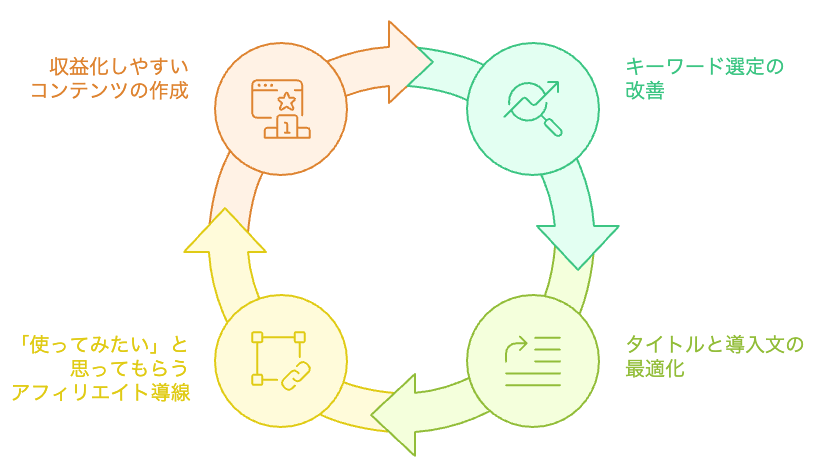

アクセス・収益が伸びないパターンと対処法

「頑張って書いたのに、アクセスが全然伸びない」

「アフィリエイトリンクを貼っているのに、まったく売れない」

この状況は、まさに今の私が直面している問題です。そして調べたり振り返ったりする中で、成果が出ない原因には一定のパターンがあると感じています。

アクセスが伸びない原因と改善策

キーワード選定が甘い

「思いつき」で書いた記事が多く、実際の検索ボリュームや競合性を見ずに投稿していたことが多々ありました。

その結果、そもそも検索されない、あるいは競合に埋もれる記事になっていたのです。

✅ 改善策:

- ラッコキーワードやGoogleサジェストで実際の検索ニーズを確認

- 検索意図に沿ったタイトル・構成にリライト

- 月間検索数30〜500のロングテールキーワードを優先的に狙う

タイトル・導入文が刺さっていない

検索順位がついても、CTR(クリック率)が低い記事が目立ちます。

タイトルに具体性やベネフィットが足りなかったり、導入文で読者の悩みに寄り添えていないと、スルーされてしまいます。

✅ 改善策:

- 数字・具体ワードを含むタイトルに変更(例:「〜3つの理由」「〜の方法」など)

- 「あなたもこんな悩みありませんか?」型の共感リードに変更

- メタディスクリプションも意識して最適化

なお、メタディスクリプションとは、検索結果に表示される記事の説明文のことです。

ユーザーがクリックするかどうかを判断する材料になるため、記事の要点や読者メリットが伝わるように設定しておくことが大切です。

設定していない場合は、記事の冒頭文が自動で抜粋されますが、意図通りに表示されないことも多いため、手動で書くのがおすすめです。

収益が上がらない原因と改善策

アフィリエイト導線が自然でない

リンクを置いているだけ、あるいは記事の流れと関係ない場所に貼っているケースがありました。

読者が「この商品使ってみたい」と感じる文脈がなく、ただ広告っぽく見えてしまう状態でした。

✅ 改善策:

- 商品の必要性を、体験や悩みベースで語ってから紹介

- 比較記事やランキング記事に誘導する構成にする

- 自然な位置(悩みの直後や解決策の流れ)でリンクを設置

成果の出る記事タイプを書いていなかった

「日記的な記事」や「自分語り」ばかりが多く、検索性が高くて収益化しやすい記事タイプ(レビュー、比較、ランキングなど)が少なかったのも原因でした。

✅ 改善策:

- ASP案件を軸にした商品レビューや体験談を増やす

- 「〜おすすめ3選」「〜比較」などニーズ型の記事を新規作成

- 過去記事を商品紹介型に転換(導線・構成の調整)

アクセスも収益も伸び悩んでいた私ですが、こうした「構造的な見直し」を意識し始めてから、少しずつ数字が動き出す感覚が生まれています。

100記事という節目を、ただの「区切り」で終わらせず、成果につながる転機に変えていく。それが今、私が取り組んでいることです。

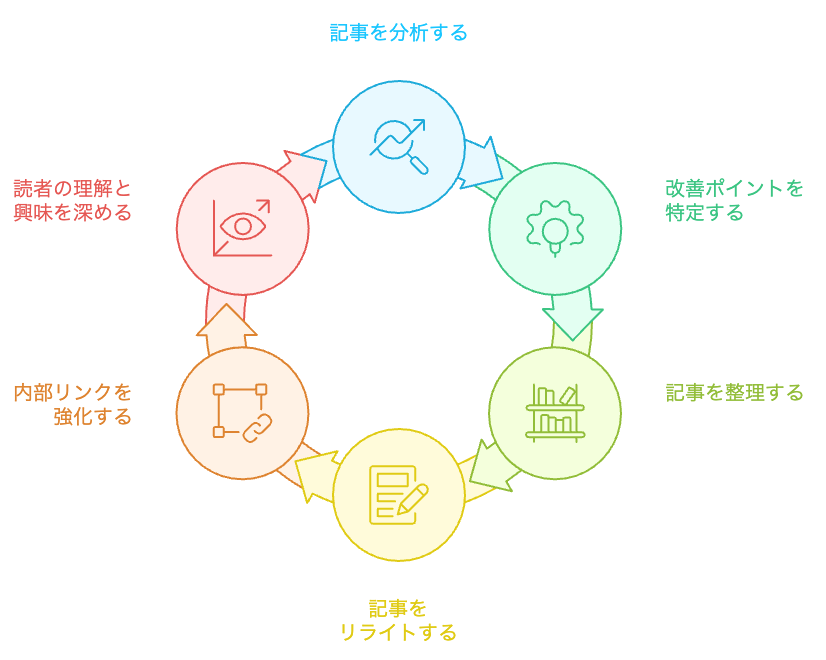

100記事到達した今だからこそできる分析と改善

100記事に到達したという事実は、それだけで“資産”です。

たとえアクセスが少なくても、100記事分の「データ」と「経験」がある。ここからは、それを活かして “改善サイクル” に入ることが何よりも大切だと気づきました。

Google Search Consoleで見えてくる記事の“本当の評価”

まず始めたのが、Google Search Console(GSC)を使った記事分析です。

以前は「順位が低い=読まれていない」と思っていましたが、実際には「表示されているのにクリックされていない記事」や、「CTRが高いのに順位が低い記事」など、改善余地のある記事が見えてきました。

✅ 注目ポイント:

- 表示回数が多くてCTRが低い → タイトル改善のチャンス

- 順位が20〜50位 → リライト・内部リンク強化で上昇の余地あり

- インデックスされていない記事 → 構造・内部リンクの見直しを

カテゴリ単位での整理とリライト計画

100記事があると、どうしてもテーマが散らばりがちになります。

私も当初は「とにかく書く」ことを優先しすぎて、カテゴリごとの統一感や読者の導線をあまり意識していませんでした。

✅ 改善アクション:

- カテゴリ別に記事一覧を作り、テーマ・重複・導線を可視化

- 各カテゴリで「基礎記事→応用記事→収益記事」の流れを意識

- 読者の動線に合わせた内部リンクを再設計

“死んでいる記事” はどうする?:残す・統合・削除の判断

アクセスも表示もない “死に記事” をどうするか悩む方は多いと思います。私も最初は「せっかく書いたし残しておこう」と思っていましたが、それが全体の質を下げている可能性もあります。

✅ 私が取った判断基準:

- 内容が薄く独立性がない → 関連記事に統合

- 検索需要があるが未評価 → リライトして再チャレンジ

- 完全に無反応で改善余地なし → 思い切ってnoindexまたは削除

内部リンクの “見える化” で滞在時間と回遊率を改善

以前は「関連記事」の設置程度で満足していましたが、読者が次にどこに進むべきかを意識した導線設計ができていませんでした。

見出し下、本文中、最後のまとめ部分など、文脈に合った場所に内部リンクを挿入することで、明らかに滞在時間と回遊率が改善しました。

✅ 具体的施策:

- WordPressプラグインや手動で「関連記事マップ」を作成

- トピッククラスター的な設計(基礎記事→比較記事→レビュー記事)

- CTAの前に「関連するまとめ記事」などを差し込む

特に意識してよかったのは、CTA(行動喚起)の前に「関連記事」や「まとめ記事」へのリンクを設置することです。

たとえば「収益化の方法を知りたい」という読者に対しては、「ブログ収益化に関するまとめ記事」を案内してからアフィリエイト案件に誘導することで、説得力と納得感が高まり、クリックされやすくなります。

記事の締めくくりにいきなり商品やサービスを紹介するよりも、関連情報で読者の理解と興味を深めた上でCTAにつなげる構成の方が自然で、読者の反応もよくなると感じました。

100記事書いたからこそ得られた “素材” を、どう活かして整えていくか。

この段階からは「書く」だけでなく「育てる」ことが、ブログ運営の醍醐味になってくると実感しています。

100記事は通過点。これからどう伸ばすか?

100記事を書き終えた今、ようやくスタートラインに立ったような気持ちです。

これからは“ただ書く”のではなく、“伸ばすために書く”。戦略的な継続を意識していくことが、ブログを成長させる鍵だと感じています。

読者のための「構成」と「深さ」にシフトする

これまでの私は、どうしても「自分が書きたいこと」を優先していた節がありました。

ですが今後は、検索ユーザーの悩みや疑問にどう答えるか?を出発点に、構成や内容を設計するよう意識を変えています。

✅ 実践していること:

- 記事ごとに「検索意図」を一文で書き出してから構成を考える

- 必要に応じて図解や表を使い、読者が理解しやすいように工夫

- 専門性や客観性を高めるために、信頼できる引用や統計を活用

キーワードと導線を “先に設計” してから書く

以前は書きたいネタから記事を作っていましたが、今はキーワード→検索意図→構成→導線→本文という順で設計するようにしています。

特に収益化を意識するなら、「どの記事からどこに導くか?」を考えることが重要です。

✅ 導線設計のポイント:

- 情報記事 → 比較記事 → レビュー記事という流れを意識

- 関連性の高い記事どうしを内部リンクで結ぶ

- 最後のCTAを「次の行動」に繋がるものに(メルマガ登録・購入・LP誘導など)

成果が出やすい記事タイプを意識して書く

日記や雑記だけでは伸びにくいことは、100記事で痛感しました。

今後は検索意図にマッチし、読者の行動を促しやすい記事タイプを中心に取り組んでいきます。

✅ 意識して増やす予定の記事タイプ:

- 商品レビュー(実体験ベース+メリット・デメリット明記)

- 比較記事(2〜3サービスの差分を明確に)

- ランキング・まとめ系(読者にとって選びやすく)

数ではなく「質のある10記事」を意識する

100記事を書いてきて感じたのは、「次の10記事」がブログの今後を大きく左右するということ。

アクセスを集め、収益を生み出し、内部リンクの軸にもなる “核記事” を狙って書くつもりです。

✅ 自分にとっての“次の10記事”とは?

- よく読まれている記事に関連した深掘りテーマ

- サイトの専門性・方向性を明確にできる導線記事

- 自分の強みや経験を活かせるポジションの記事

100記事に満足するのではなく、そこからどう伸ばすか。

“運営者視点” を持ってブログに向き合うようになったことで、これからがようやく本番だと感じています。

実際にやって効果があった改善施策【体験ベース】

ここまで、成果が出なかった原因や改善の考え方について整理してきましたが、このセクションでは私自身が実際に行って効果を感じた改善策を、体験ベースで共有します。

小さな変化ではありますが、「これはやってよかった」と実感した取り組みばかりです。

タイトル変更だけでCTRが大きく改善

ある記事で、Google Search Console の「表示回数は多いのにクリックされていない」状態に気づきました。

元のタイトルは抽象的だったため、具体性と読者メリットを明示したタイトルに変更したところ、CTR(クリック率)が約2倍になりました。

👉 タイトルは「誰に向けて」「何が得られるか」が一目で分かると、CTRが上がりやすいと実感しています。

内部リンクの見直しで回遊率と滞在時間が改善

以前は、関連記事リンクを最後に1つだけ置くだけでした。

しかし今は、読者の興味がつながるタイミングで記事内に内部リンクを差し込むように変更。これだけで1人あたりのPVが増え、平均滞在時間も明らかに延びました。

✅ 実践内容:

- 各H2の下に関連記事リンクを設置

- CTAの前に「もっと詳しく知りたい方はこちら」的なリンクを入れる

- 各記事末尾に“まとめ記事”や“次に読むべき記事”を配置

記事構成の整理で「読まれる感覚」が出てきた

「何を書きたいか」ではなく「何を伝えたいか」を意識するようにした結果、記事の構成そのものを先に設計するように変えました。

それによって、「最後まで読まれている」感覚や、読者の反応(SNSでの保存・シェアなど)も少しずつ出てくるようになりました。

✅ 実践の流れ:

- 検索キーワードの検索意図を明文化

- それに答えるH2・H3構成を作成

- 各見出しに“読者の疑問→答え”の流れを意識

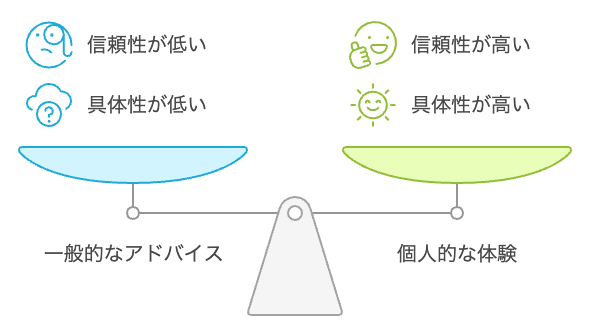

体験ベースの表現に変えたら、信頼感が増した

「こうするといいですよ」ではなく、「私はこうしました。こうなりました。」という一次体験ベースの表現にしたことで、反応が良くなった記事もあります。

特に収益記事やレビュー記事では、使った理由・背景・結果を具体的に書くことが大切だと実感しました。

たった1つの施策で劇的に変わることは稀ですが、「タイトル」「リンク」「構成」「体験」の改善を少しずつ積み重ねたことで、ブログの反応や数字に少しずつ “手応え” を感じられるようになってきました。

まとめ:100記事は「改善の起点」。伸びる人はここからが本番

ブログを100記事書いても、必ずしもアクセスや収益がついてくるわけではありません。

私自身がその現実に直面し、「なんでこんなに頑張ったのに…」と落ち込んだこともあります。

でも振り返ってみると、100記事書いたからこそ見えてきたこと、やっと気づけた課題がたくさんありました。

最初の頃には見えなかった読者の目線、検索意図の大切さ、構成や導線の戦略 —— すべてが “やってみたからこそわかること” だったのだと思います。

成果が出ていない今は、まだ「下積みの期間」。でも、ここからリライトや設計改善に取り組むことで、ブログは必ず強く育っていくと信じています。

最後に伝えたいこと

- 100記事は「ゴール」ではなく「改善の起点」

- 成果が出ないのは珍しくないし、むしろ普通

- データを見て、読者を見て、自分を信じて、少しずつ整えていけばいい

私もまだまだ道の途中ですが、この記事が「100記事書いたけど…」と悩んでいる誰かの励みやヒントになれば嬉しいです。

そして、あなたのブログもこれからもっと育っていくことを心から願っています。

おことわり

本記事は、筆者自身のブログ運営に基づく体験や考察をもとに執筆しています。

成果や効果には個人差があり、すべての方に同様の結果を保証するものではありません。

本記事では、筆者自身のブログ運営に基づく体験や考察をもとに、いくつかのツールやサービスを紹介しています。

紹介内容は執筆時点の情報をもとにしており、将来的に変更される可能性があります。ご利用の際は、各サービスの公式情報をご確認ください。