階段を登り降りするうちに、思考が静まり始めた

集中しようとしても、頭の中に雑念が渦巻く。

タスクを片づけようとパソコンに向かっても、心は別のことを考えている。

そんな “意識が散った状態” のまま作業を続けている人は多いのではないでしょうか。

ある日、私は階段を登り降りしているときに、「思考が消える」ような集中の瞬間を体験しました。

息を整え、リズムを刻む中で、頭の中のノイズが完全に消え、ただ “動作と一体化している” 感覚。

その瞬間、努力ではなく自然に集中している自分がいました。

これはスポーツ選手が語る「ゾーン」や心理学で言う「フロー状態」に近いものであり、

“静かなフロー”、あるいは “軽いトランス” と呼べる状態でした。

呼吸と動作が一致したとき、人は自然と意識の静寂に入っていくのです。

集中力を呼吸から立て直す「科学的な方法」を知れば、デスクでも副業でも、短時間でこの “思考の静寂” を再現できます。

本記事では、その体験を出発点に、「呼吸」を使ってデスクワークでも再現できる集中状態を、科学的・実践的な視点から解説します。

「集中力が切れたら、呼吸から立て直す」——

そんな再現可能なフローの入り口を、一緒に見つけていきましょう。

階段昇降で得た「思考が止まる集中」体験

階段を登り降りしていたある日、気づくと、頭の中の「考え」がすべて消えていました。

何段目を登っているのかも意識していない。

ただ、呼吸の音と、足の動きのリズムだけが自分の世界を満たしていたのです。

その瞬間は、まるで自分が動作そのものになったようでした。

「集中している」と思うことすらなく、ただ無心に動いている。

そこには努力も我慢もなく、むしろ軽やかな没入感がありました。

階段の登り降りという単純な動作は、リズムと身体感覚を揃えるのに最適です。

段差の一定さ、呼吸の深まり、心拍の上昇。

これらの “単調で予測可能な刺激” が、脳の不要な思考を静め、意識を「今この瞬間」に閉じ込めてくれる。

この現象は、心理学的には「リズム性集中(rhythmic attention)」と呼ばれる状態に近いと考えられます。

この “リズム性集中” は、静的なフロー — すなわち軽いトランス状態としても説明できます。

動作と呼吸のリズムが一致すると、脳は思考を静め、感覚へと意識を開くのです。

人間の脳は、一定のテンポに同調しやすく、リズムが整うと前頭葉の活動が抑えられ、思考よりも感覚が優位になる。

まさにこのとき、私の中では “考える脳” よりも “感じる脳” が働いていたのだと思います。

興味深いのは、この状態では「集中しよう」と思っていないのに集中が起きている点です。

強制ではなく、自然に意識が一点に集まる。

それは、呼吸・動作・リズムが一体化したときに起こる “無意識の整合”。

この「思考が止まる集中」は、決して特別な能力ではありません。

階段を登り降りする、皿を洗う、歩く — どんな単純な動作の中にも、同じ入り口があります。

そして、その入口の鍵を握っているのが「呼吸のリズム」です。

次の章では、なぜ呼吸が脳のノイズを消し、集中を再起動させるのか。

その神経科学的な仕組みを紐解いていきましょう。

出典:The role of rhythmic neural synchronization in rest and task conditions

呼吸で脳のノイズを消す仕組み

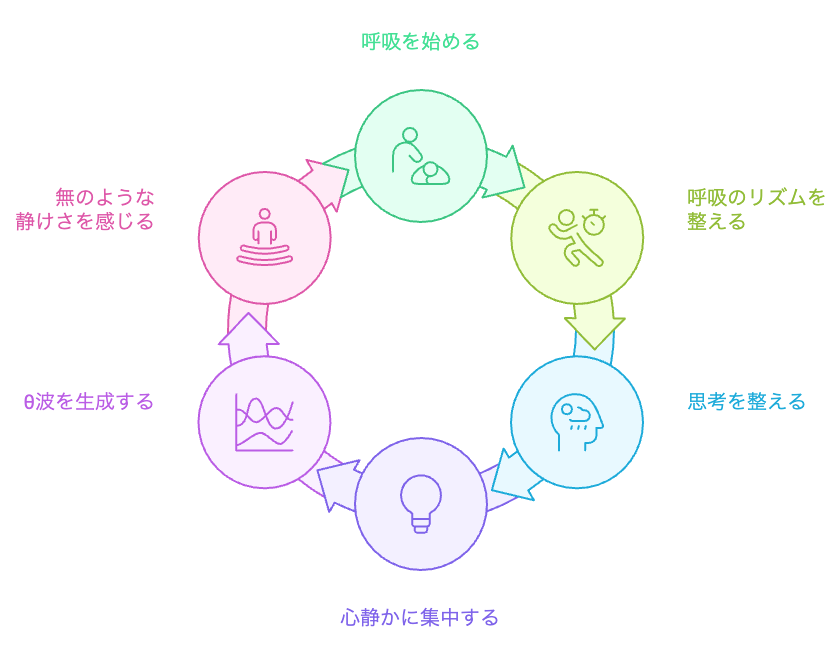

階段を登り降りしていたとき、思考が静まった背景には、「呼吸と脳の同期」という明確な生理的メカニズムがあります。

人間の脳は、呼吸のリズムと連動して神経活動の振動(脳波)を変化させるように設計されています。

つまり、呼吸は脳の“リズム装置” なのです。

近年、神経科学の分野ではこの関係が詳細に解明されつつあります。

2016年のシカゴ大学による研究では、鼻呼吸が海馬と嗅皮質のθ波(シータ波)を調整し、注意・記憶・感情処理を安定化させることが確認されました。

このθ波は、瞑想・フロー状態・深い集中のときに多く観測される脳波です。

このθ波は “トランス的集中” とも呼ばれ、静的フローに近い脳波パターンです。呼吸によってこの波が安定すると、意識は静まり、集中が深層化します。

呼吸が整うと、脳は自然と “静かな集中モード” へとシフトします。

また、スタンフォード大学のAndrew Huberman(神経生物学者)は、呼吸の制御が扁桃体(不安反応)と前頭前野(意思決定・注意制御)の連携を再調整し、「ストレスから集中への神経スイッチ」を入れると述べています。

さらに、ある研究では、深い呼吸が注意ネットワーク(前頭頭頂系)の持続力を高めることが示されています。

呼吸をゆっくり長く吐くことで副交感神経が優位になり、心拍数が下がり、脳全体の興奮レベルがちょうど良く “整う” のです。

つまり、呼吸を意識するとは、単なるリラックス法ではなく、脳のネットワークを再構築する行為なのです。

雑念や不安を生み出す「デフォルトモードネットワーク(DMN)」の活動が抑えられ、

代わりに「タスクポジティブネットワーク(TPN)」 — 今この瞬間の課題処理を担う領域 — が活性化します。

呼吸が深く整ったとき、私たちは自然と「今」に戻ってくる。

それが、“思考が止まる集中” の正体です。

階段の登り降りのとき、私が無意識のうちに行っていたのは、この神経スイッチの自然な起動でした。

息を吸い、吐くリズムの中でDMNが静まり、「動作」と「意識」が一つのリズムで動いていたのです。

出典:Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations and Modulates Cognitive Function

Breathwork Protocols for Health, Focus & Stress

Study shows how slow breathing induces tranquility

How Breath-Control Can Change Your Life: A Systematic Review on Psycho-Physiological Correlates of Slow Breathing

フロー状態 = 課題難易度 × 意識負荷 × 呼吸リズム

階段の登り降りの体験と、呼吸が脳を整える仕組みをつなげて考えると、「集中」と「フロー」の本質が見えてきます。

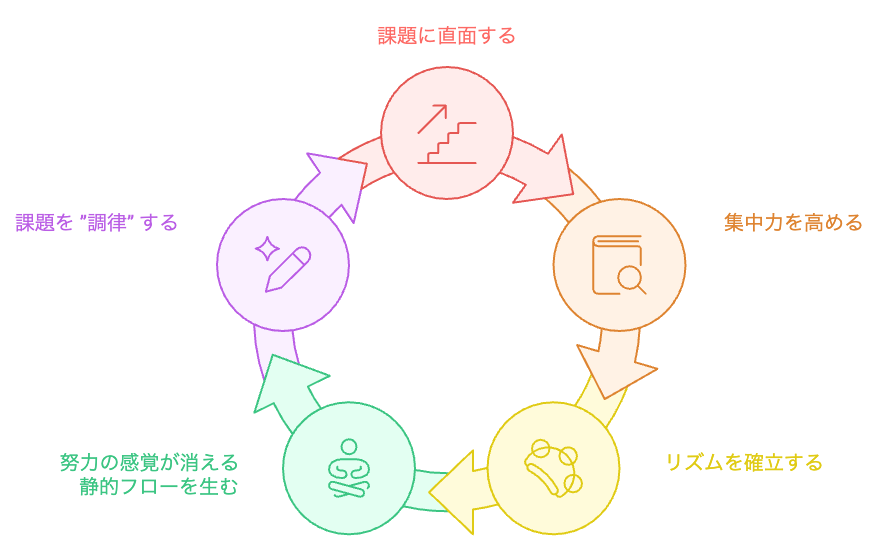

心理学者 ミハイ・チクセントミハイ(Mihaly Csikszentmihalyi) が提唱したフロー理論では、

人が最も集中して没頭できる状態は、課題の難易度と自分の能力がちょうど釣り合った瞬間に生じるとされています。

挑戦が簡単すぎれば退屈し、難しすぎれば不安になる。

その中間にある微妙な緊張と余裕のバランスこそが、心地よい集中を生む条件です。

しかし実際にその「釣り合い」を体感するのは簡単ではありません。

なぜなら、外側の課題を調整しても、内側のリズム(呼吸・心拍・注意の焦点)が乱れていれば、脳はフローの閾値に入れないからです。

ここで鍵になるのが「呼吸リズム」です。

呼吸のテンポが整っているとき、脳波や自律神経は一定のリズムを刻み、注意の焦点が安定します。

一方、呼吸が速すぎたり不規則になると、課題が適切でも集中が途切れやすくなる。

つまり、呼吸リズムこそがフローの “チューニングノブ” なのです。

スタンフォード大学の研究では、呼吸が注意制御ネットワークの活動を周期的に変化させることが報告されています。

この研究によると、吸う・吐くという単純な行為が、脳内のリズムを直接ドライブし、「どの課題に注意を向けるか」を動的に調整しているのです。

このメカニズムを式で表すなら、こうなります。

ここでの「×」は、単なる掛け算ではなく共鳴の意味です。

課題の刺激、意識の集中度、呼吸のテンポが同調したとき、脳内ではβ波(認知)とθ波(集中)が最適な比率で共存し、

「努力の感覚が消える」状態が生まれる。

この状態は、動的なフロー(課題没入型)と対をなす “静的フロー” でもあります。

呼吸を軸にした静的フローは、軽いトランスに似た “意識の流れ” を生むのです。

逆に、この3つのいずれかがずれると、集中は崩れます。

難易度が高すぎれば呼吸が乱れ、焦りで意識が外へ向かう。

簡単すぎれば呼吸が浅くなり、注意が弛緩する。

そのため、呼吸を整えることは、課題そのものの “調律” でもあるのです。

作業に行き詰まったとき、すぐに課題の内容を変えるより、まず “呼吸のテンポ” を戻してみる。

それだけで、課題の難易度が “自分に合う位置” に感じられることがあります。

脳は外界を変えずに、内的リズムを整えるだけで再び流れに乗る —

これが、科学的に説明できる「再現可能なフロー」の正体です。

出典:Study shows how slow breathing induces tranquility

デスクで再現する “呼吸3分法”

階段の登り降りで体験した「思考が止まる集中」は、特別な環境でしか起こらないわけではありません。

呼吸のリズムと注意の焦点を意識的に整えれば、デスクの上でも同じ “静かな集中” を再現できます。

ここでは脳の切り替えが起きる3分間の呼吸メソッドを紹介します。

これは瞑想というよりも、“短距離型のフロー誘導法” です。

特別なスキルも時間も要りません。

必要なのは、呼吸のリズムを3段階で整えることだけです。

ステップ① 1分目:雑念を “吐き出す”

最初の1分間は、「吐く」ことに集中します。

背筋を軽く伸ばし、4秒吸って6秒吐くを繰り返します。

ポイントは、呼吸音を意識すること。

頭の中のモヤモヤを息に乗せて外へ出すイメージで吐き切ります。

これは神経科学的にも理にかなっています。

長く吐く呼吸は副交感神経を活性化し、心拍を安定させることが知られています。

吐く時間を吸う時間より長くすると、脳の興奮レベルが下がり、DMN(デフォルトモードネットワーク)が鎮静化していくのです。

出典:Proper Breathing Brings Better Health

ステップ② 2分目:呼吸のリズムを一定にする

次の1分は、4秒吸う → 4秒止める → 4秒吐くという「4・4・4呼吸」を繰り返します。

このテンポを守ることが重要です。

一定のリズムが脳波の同期を生み、前頭葉の過剰な思考活動を抑制します。

研究によれば、規則的な呼吸リズムは前頭前野と島皮質の同期を高め、注意制御の安定を促すことが分かっています。

つまり、呼吸のテンポを均等に整えるだけで、脳は “雑念を切り離しやすく” なるのです。

出典:Breathing above the brain stem: Volitional control and attentional modulation in humans

ステップ③ 3分目:呼吸と動作を一致させる

最後の1分は、呼吸と作業動作を合わせます。

たとえば、吸うタイミングで指を動かし、吐くタイミングでキーを打つ。

呼吸と手の動きを同調させることで、階段の登り降りのような “リズム的集中” を再現します。

これは「センサリーモーター同期(sensorimotor coupling)」という現象に基づいています。

身体動作と呼吸が同期すると、脳内で運動皮質と前頭前野の通信効率が上がり、結果的に“動作と意識の一体化”が生まれやすくなります。

👉 PNAS – Breathing coordinates limbic and motor brain activity

この3分間の過程を終えるころには、心拍・呼吸・意識の波が整い、ノイズが消えたような静かな集中状態に戻っているはずです。

この「呼吸3分法」は、作業の切り替えや副業前の準備として特に効果的です。

1日3回、朝・昼・夜に3分ずつ取り入れるだけでも、脳の集中スイッチを “呼吸から押す” 感覚が身につきます。

出典:Active neural coordination of motor behaviors with internal states

習慣としての集中リズムづくり

「集中力を高める」ことは、多くの人にとって永遠の課題です。

しかし、フローやトランスのような状態は、努力や意志ではなくリズムから生まれます。

そのリズムの核にあるのが — 呼吸です。

どんなに優れた時間術やタスク管理法も、呼吸が浅く乱れていれば機能しません。

呼吸が整えば、心拍も安定し、思考の流れも整います。

つまり、集中の土台は「呼吸のリズム」そのものにあります。

一日の中に “呼吸リセット” を組み込む

集中リズムを習慣化する第一歩は、「意識して呼吸を整える時間」をスケジュールの中に組み込むことです。

おすすめは、朝・昼・夜の3回。

それぞれの時間帯で呼吸の役割が異なります。

- 朝(起動):リズム呼吸で交感神経を軽く刺激し、思考をクリアに

- 昼(維持):3分法で意識のバラつきをリセット

- 夜(回復):長い呼気中心の呼吸で副交感神経を優位にして睡眠導入へ

こうして「呼吸の時間帯」を持つことで、脳は徐々に1日のリズムを学習し、集中と弛緩を切り替える “内部時計” を作り始めます。

呼吸×作業のリズム設計

多くの生産性メソッド(たとえばポモドーロ・テクニック)では、25分作業+5分休憩のリズムを推奨します。

この「25分」を呼吸に置き換えるとどうなるでしょうか?

- 25分間の作業中、4・4・4呼吸を基礎テンポに置く

- 5分休憩中は「吐く>吸う」を意識して神経を鎮める

つまり、時間の単位ではなく、呼吸の周期を作業リズムの単位に変えるのです。

この切り替えが習慣化すると、「呼吸を変える=集中を再起動する」という神経パターンが強化されます。

東京大学の研究でも、呼吸と作業テンポの同調が前頭葉活動の効率を高めることが示唆されています。

👉 The University of Tokyo – Breathing and cognitive rhythm research

集中は「気合」ではなく「波」

集中できないとき、多くの人は “意志力” で解決しようとします。

けれど、意志では脳のリズムを直接変えられません。

呼吸という身体的アプローチを介してはじめて、脳の状態は変化します。

リズムを意識するとは、「自分の波を聴く」ことでもあります。

呼吸のテンポ、作業のテンポ、思考のテンポを合わせる。

その同調が習慣化したとき、集中は特別な状態ではなく自然な波として訪れるのです。

毎日の呼吸が整えば、1日のリズムが整う。

1日のリズムが整えば、思考と行動が整う。

集中は才能ではなく、リズムの設計。

そのリズムは、いつでもあなたの呼吸から始まります。

まとめ:呼吸が導く “思考の静寂” へ

集中力が続かない。雑念が多い。

私たちはその原因を、環境や意志の弱さに求めがちです。

けれど本当の要因は、呼吸の乱れにあります。

階段を登り降りするときに訪れた「思考が止まる集中」は、努力ではなく、呼吸と意識のリズムが整った結果でした。

呼吸が整えば、心拍が整い、脳のノイズが沈み、自然と“今ここ” に集中できる。

それは瞑想でも修行でもなく、誰の中にも備わった生理的な集中スイッチです。

深く吸い、ゆっくり吐く。

ただその繰り返しが、フロー状態への最短の道になります。

デスクの上でも、歩いているときでも、あなたの呼吸が整えば、思考は静まり、意識は澄んでいく。

そしてその静寂の中で、最も深い集中が始まるのです。

呼吸が導くのは、行動するフローと、静まるトランス — その中間にある静かな集中です。

深く息を吸い、ゆっくり吐く ─ そのたびに、世界は静まり、あなたという軸が、静かに整っていく。

おことわり

本記事は、筆者の体験および一般に公開された科学的知見をもとに構成しています。

記載された内容は医療・治療を目的とするものではなく、呼吸法や集中力向上の一般的なヒントを紹介するものです。

体調不良や持病のある方は、無理のない範囲で実践し、必要に応じて医師や専門家にご相談ください。

研究情報やリンク先の内容は、公開時点のものであり、今後の知見更新によって変化する可能性があります。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント