信頼が “資産” になる時代、ブログはどうあるべきか?

「信頼は、一日にしてならず。」

これは人間関係だけでなく、ブログ運営にも当てはまる言葉です。

私自身、まだブログで大きな成果を上げたわけではありません。けれど、日々記事を書きながら、「読者との信頼はどうすれば築けるのか?」という問いと向き合い続けています。

アクセスは少しずつ増えてきたけれど、読者からの反応が薄かったり、再訪がなかったりすると、「伝わっていないのでは?」と不安になることもあります。そんな中で出会ったのが、「信頼貯金」という考え方でした。

これは、すぐに結果を求めず、日々の発信の中で読者との関係性を少しずつ積み上げていく、という視点です。そしてこれは、PVや収益を目的としたブログ運営とはまた違う、「長期的な価値づくり」とも言えます。

本記事では、まだ途中段階にいる私自身の試行錯誤も交えながら、「信頼貯金とは何か?」「どのように積み上げていくのか?」を一緒に考えていきたいと思います。

- 信頼貯金とはどんな考え方か?

- 信頼を積み上げるには、どんな工夫があるのか?

- やってしまいがちなNG行動とは?

- 信頼がもたらす“未来の成果”とは?

これらを通して、「今すぐ成果が出なくても、発信を続ける意味がある」と思ってもらえるような内容をお届けします。

“信頼貯金” とは?:読者との関係性を育てる視点

「信頼貯金」という言葉をご存じでしょうか?

これは、「人との信頼関係は、まるで貯金のように少しずつ積み上げるもの」という考え方を表す比喩表現です。もともとは人間関係やビジネスの文脈で使われることが多いのですが、私はブログ運営においてもこの発想がとても大切だと感じています。

正直に言えば、私自身はまだ “信頼をたくさん得ている” とは言えません。でも、だからこそ今、ブログを通じてどうやって信頼を積み上げていけるのかを意識するようになりました。記事を更新しても反応がない日があったり、「これはいい記事だ」と思ったものほど読まれなかったり……

そんな経験を重ねる中で、「すぐに成果が見えないからこそ、信頼という“無形の資産”を積み上げている感覚が必要なのかもしれない」と気づいたのです。

ブログにおける信頼貯金とは、簡単に言えば「この人の言うことなら読んでみたい」「またこの人の記事に戻ってきたい」と思ってもらえる関係性を、時間をかけて築いていくこと。すぐに結果が出るものではありませんが、続けるほどに、少しずつ “残高” が増えていくような感覚があります。

たとえば──

こういった小さな変化は、信頼貯金が少しずつ “利子” を生み始めた証拠かもしれません。

大切なのは、特別なスキルや知識よりも、日々の発信に「一貫性」と「誠実さ」があること。正解のない世界だからこそ、書き手の姿勢がじわじわと読者に伝わっていくのだと思います。

次のセクションでは、私自身が意識しはじめた「信頼貯金を増やすための3つの工夫」について、具体例を交えながらご紹介していきます。

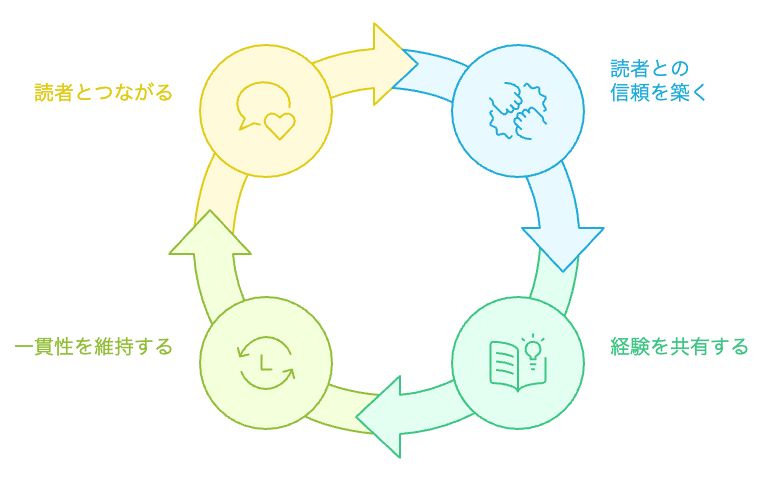

信頼貯金を増やす3つの工夫

一貫したテーマとスタンスを持つ

信頼貯金を積み上げるうえでまず大切なのは、「この人は何について語っているのか」が読者にとって明確であることです。発信の軸やテーマがぶれてしまうと、読者は「このブログは何を目的としているのか?」が見えず、定着しづらくなります。

私自身も、最初は興味のあることをバラバラに書いてしまい、どこか “読み捨てられる記事” になってしまっていたと感じます。ですが、「暮らしの積み重ね」や「長期的な健康習慣」といった、価値観に一貫性を持たせるよう意識しはじめてから、少しずつ読者の反応が変わってきました。

「この人はこういう視点を大事にしているんだな」と感じてもらえると、読者にとっても “選ぶ理由” が生まれます。一貫性とは、発信の精度だけでなく、信頼の土台にもなるのです。

体験ベースの発信で言葉に厚みを持たせる

どれだけ情報が正確でも、ネットには似たような情報が無数にあります。だからこそ信頼貯金を積み上げるためには、自分の体験をベースにした発信がとても重要になります。

「実際にやってみたこと」「その時の気持ち」「続かなかった理由」など、一次体験を言語化することで、言葉に “厚み” や “温度” が宿ります。たとえば「朝の階段登り降りを習慣にしたい」と思ったとき、なぜそれを始めたのか、どんな障壁があったのかを具体的に書くと、読み手は「わかる…!」と感じやすくなります。

私もまだ模索中ですが、「よくある情報」だけで終わらず、「自分の言葉」で語るように意識することで、少しずつ文章の温度が伝わるようになった気がします。信頼は、共感とリアリティの積み重ねから生まれるものだと思います。

読者との小さな接点を丁寧に拾う

信頼貯金は、記事を書くことだけで積み上がるものではありません。読者との小さな接点 ─たとえばSNSでのコメント、ブログの問い合わせフォーム、シェアのリアクション─ をどう扱うかも、信頼の形成に大きく影響します。

たとえ小さなコメントでも返信する、読者の感想を次の記事で反映する、といった “応答” の積み重ねは、「ちゃんと読者と向き合っている」という安心感につながります。

私も、最初は恥ずかしさや遠慮からリアクションに気づいてもスルーしてしまうことがありました。でも、一つひとつに丁寧に向き合いはじめてから、「読者と一緒に育てていくブログ」という感覚が強まってきました。

信頼とは、“誰かに読まれていること” を実感できたとき、初めて具体的な形として意識されるのかもしれません。

信頼貯金を減らしてしまうNG習慣とは?

信頼は、積み上げるのに時間がかかる一方で、失うのは一瞬です。意図せずやってしまいがちな行動が、じわじわと信頼貯金を “引き出して” 減らしてしまっている可能性もあります。ここでは、私自身の反省も含めて、信頼形成において避けたいNG習慣を紹介します。

トレンドに流されて軸がぶれる

ブログのアクセスを増やすために、ついトレンド記事や話題の商品に手を出したくなることがあります。確かに短期的には注目されるかもしれませんが、自分のブログのテーマや価値観とズレた内容が続くと、「この人は何を伝えたいんだろう?」と読者に迷いを感じさせてしまいます。

私も初期のころ、「これは検索されそう!」という理由だけで記事を書くことがありましたが、結果的にそういう記事は読者の反応も薄く、自分の中でも “発信している実感” が持てませんでした。

信頼より「効率」を優先する発信

時間がない中で記事を書くと、どうしても「文字数を埋める」「とにかく投稿する」といった作業的な意識になりがちです。しかし読者は意外と敏感で、そうした “温度のない文章” にはあまり心を動かされません。

特に、どこかから拾ってきた情報を並べただけの内容は、「誰が書いているのか」が見えづらく、信頼という観点では逆効果になることも。効率を求めるのは悪いことではありませんが、それが “読者への誠実さ” を損なわないようにしたいところです。

読者との接点を無視する

読者からコメントやリアクションがあったのに無反応だったり、質問に答えないまま放置してしまうことも、信頼貯金を減らす原因になります。もちろんすべてに即時対応するのは難しいですが、「このブログは誰かが読んでくれている」と感じた瞬間は、信頼を築くチャンスでもあります。

私も最初は、SNSのリアクションにどう対応すればいいか迷い、結果的にスルーしてしまったことがありました。それ以降、「見てくれてありがとう」という気持ちを、少しずつでも言葉にして返すよう心がけています。

信頼を積み上げるには時間がかかりますが、こうしたNG行動を避けるだけでも “貯金の漏れ” を防ぐことができます。次の章では、信頼貯金がもたらす長期的なメリットについて掘り下げていきます。

信頼貯金が生む “長期的な成果” とは?

信頼貯金は、すぐに成果が見えるものではありません。だからこそ途中で不安になったり、やめたくなる気持ちが出てくるのも自然なことです。しかし、日々の積み重ねの先にある “長期的な成果” こそが、信頼貯金を続ける価値そのものだと私は感じています。

リピーターやファンが自然に増えていく

信頼は、再訪という形で最もわかりやすく現れます。「またこの人の記事が読みたい」「このブログなら安心して読める」— そう思ってくれる読者が1人、また1人と増えていくことは、PV以上に価値のある成果です。

特に、ノウハウではなく “人” に興味を持ってもらえるようになると、読者は記事を消費するのではなく “つながる” ようになります。これは信頼が積み重なってきた証拠です。

発信が収益導線になっていく

信頼がある状態では、アフィリエイトや商品紹介にも自然な説得力が生まれます。ただ “商品を紹介する” のではなく、「この人が紹介するなら使ってみたい」と思ってもらえるかどうかが、成果を分けるポイントです。

私自身、まだ大きな収益はありませんが、商品紹介の文章に自分の体験や価値観を添えるようにしたところ、少しずつクリック率や滞在時間に変化が出てきました。

信頼ベースの発信は、時間はかかっても「売り込まなくても買ってもらえる」状態につながっていくのです。

発信を “自分の資産” として育てられる

信頼貯金を意識した発信は、単なるブログ更新とは異なり、自分の思考や価値観の蓄積にもなります。「自分が何を大事にしているのか」「どんな言葉が読者に響いたのか」— そのプロセスすべてが、書き手としての成長にもつながっていきます。

結果として、ブログ自体が “生きた履歴書” となり、SNSや他のメディアと連携することで可能性が広がっていくこともあります。信頼を積み上げるという行為は、未来の自分への投資でもあるのです。

次のセクションでは、この一連の考え方をまとめたうえで、「今日から始められる信頼貯金の一歩」についてお伝えします。

信頼貯金は、今日の一歩から始められる

ここまで、「信頼貯金」という視点からブログ運営を見つめ直してきました。

改めて振り返ると、信頼を積み上げるということは、派手なテクニックや即効性のあるノウハウよりも、日々の姿勢や習慣に大きく左右されることがわかります。

- テーマやスタンスに一貫性を持つ

- 自分の体験を誠実に言葉にする

- 読者との小さな接点を大切にする

どれも特別なスキルは不要で、今日から少しずつ意識できることばかりです。

そして何より、「自分にはまだ実績がない」「語れるほど信頼を得ていない」と感じている人ほど、この考え方を取り入れる価値があります。私自身がまさにそうでした。今もまだ道半ばですが、それでも一つひとつ積み重ねていくことで、確かに読者との距離が少しずつ縮まってきている実感があります。

信頼は、見えないけれど確かに積み上がる “無形の資産”。

そしてそれは、あなたのブログそのものを、誰かにとっての「帰ってきたくなる場所」へと育ててくれるはずです。

まずは、小さな一歩から。

たとえば、次に投稿する記事に「なぜこれを書こうと思ったのか」を一言添えるだけでも、信頼貯金の第一歩になるかもしれません。

おことわり

本記事は、筆者自身の体験や学びをもとに、「信頼貯金」という視点でのブログ運営について考察した内容です。

まだ道半ばの発信者としての気づきや試行錯誤を共有するものであり、すべての読者にとっての最適解を保証するものではありません。

ご自身の状況にあわせてご判断いただければ幸いです。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント