階段の足音が、意識を沈める: “動きの中の静寂” を聴く

一段ずつ、コツ、コツ、と階段を登っていると、その足音が、いつのまにか意識の中心を占めはじめる瞬間があります。

頭の中のノイズがすっと遠のき、呼吸とリズムだけが残るのです。

気づけば、「登っている」という感覚さえ薄れています。

それは、わずか数分の “動的トランス” 状態です。

長時間の瞑想や修行を必要とせず、数分のリズム運動で意識が自然に沈む・・

フロー理論でいう「自己忘却」の入り口であり、

荘子が語った「心斎(しんさい)」 ― 心を空にして自然と一体になる境地にも通じています。

私たちは、集中するために静かなカフェや自然の中を求めがちです。

しかし、本当の静寂は環境の外側ではなく、

“自分の中のリズム” が整ったときに現れるのかもしれません。

階段の登り降りという、何気ない日常の動きの中にこそ、「フロー的トランス」へ至る鍵が隠されています。

外の音を遮断するのではなく、

足音というリズム刺激を整えることで、内なる静寂をつくることができるのです。

この記事では、階段の登り降りを「集中力トレーニング」や「脳の自己制御法」として再解釈します。

リズム刺激が脳をどのように整えるのか、そして誰でも実践できる “5分間の階段瞑想法” をご紹介します。

あなたの足音が、次第に静寂を奏ではじめるとき、

そこには「無為自然の集中」 ― 動きながら整う心の在り方が息づいているのです。

足音が導く “動的静寂” の瞬間

階段を登りはじめてしばらくすると、「いま何段目か」を意識していた思考が、ふっと途切れる瞬間があります。

足の運びと呼吸がひとつの流れになり、

そのリズムが心拍や思考の速さを自然に整えていくのです。

このとき、私たちは無理に集中しようとしていません。

むしろ、意識のコントロールを手放した結果、「整う」方向へ自動的に進んでいます。

荘子の言葉でいえば、これは「無為自然」―

意図を超えた自然の流れに身を任せている状態です。

「心を斎(ととの)える者は、形に拘らず、外物に制されず。」(荘子・斉物論)

荘子は、外的な刺激に振り回されず、内側のリズムに意識を澄ませることを「心斎(しんさい)」と呼びました。

階段を上る足音に耳を傾ける時間は、まさにこの心斎の現代的実践です。

心理学的にも、一定のリズム運動が「没入」や「自己忘却」を促すことが報告されています。

たとえば、ウォーキングやランニングのような反復的運動では、脳内でセロトニンやエンドルフィンが分泌され、

ストレス応答を抑える働きがあることが知られています。

一定のリズムを保つ運動は、脳内の神経リズム ─ 特にα帯域を中心とする安定した脳波活動 ─ を促すことが知られています。

この安定した神経同期は、前頭葉の過剰な制御活動を静め、「思考のノイズ」を減少させます。

結果として、内的な静寂の中で感覚が研ぎ澄まれ、身体の動きと意識が自然に調和していくのです。

つまり、階段の登り降りの足音リズムは、ただの “音” ではなく、脳と身体を整える信号でもあるのです。

静けさを感じるのは、環境の音が消えたからではなく、内側のリズムが自然に同調しているからです。

美ヶ原高原の朝、風が草を渡る音に耳を澄ますように、

都市の階段でも、自分の足音を「風景」として聴くことができます。

その瞬間、私たちは “動きの中の静寂” に触れています。

それは、止まることで得る静けさではなく、

動きながら整う、現代の無為自然です。

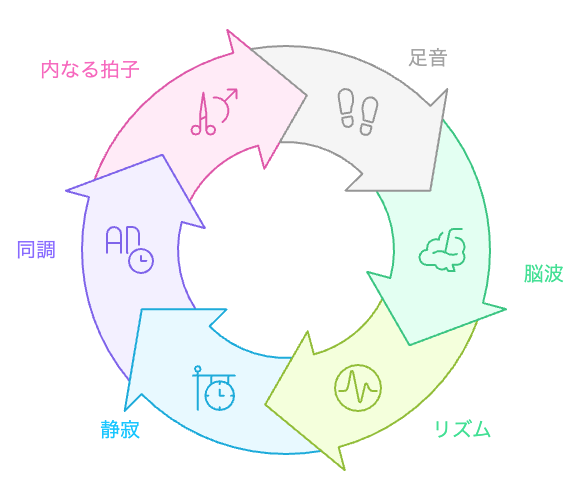

この章では、「動的静寂=リズム同調の静けさ」を哲学・科学の両面から描きました。

次章では、この感覚がどのように脳波・集中力・エントレインメント(同調現象)と関係しているのかを、

もう少し科学的に掘り下げていきます。

出典:10 Ways to Increase Serotonin Levels Naturally and Quickly

Neural Signatures of Motor Skill in the Resting Brain

リズム刺激と脳のエントレインメント

私たちの脳は、外部のリズムに「自然と引き込まれる」性質を持っています。

この現象はエントレインメント(entrainment:同調現象)と呼ばれ、

リズム刺激によって脳波や神経活動が一定の周期に同期するプロセスを指します。

たとえば、一定テンポの音楽を聴いているとき、脳の聴覚皮質や運動野がそのテンポに合わせて振動し、リズムを予測・再現するように働くことが分かっています。

この「外のリズムと内のリズムの同調」は、集中力・運動制御・情動の安定に深く関わっています。

階段の登り降りの足音は、このエントレインメントの最もシンプルな形です。

自分の身体が生み出すリズムに、自分自身の脳が同調する ― いわば「内発的メトロノーム」なのです。

心理学的研究では、一定リズムの歩行が自律神経を安定化させ、心拍変動(HRV)を改善することも示されています

。

HRVは副交感神経の働きを示す指標であり、

リズム運動によって「リラックスしながら集中する」状態を作り出すことができます。

このとき脳内では、α波(安静時の覚醒)やθ波(内省・創造性に関与)が増加します。

とくに歩行や呼吸のようなリズム運動は、脳波をゆるやかに安定させ、感情制御に関わる前頭前野と扁桃体の活動バランスを整えると報告されています

。

このように、足音のリズムは単なる “音” ではなく、脳の周期活動を整える波のようなものです。

リズムが一定であるほど、脳内のネットワークが同期し、雑念や過剰な自己モニタリングが抑えられていきます。

その結果、思考が滑らかに流れ、「いまこの瞬間」に意識が安定します。

この状態こそが、心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱したフロー(flow)状態 ―

「行為と意識がひとつになる没入体験」に非常に近いものです。

フローは努力や意志の結果ではなく、適度なリズム刺激による “自然な同調” の産物です。

そしてこの同調を最も容易に生み出すのが、自分の足音、つまり「身体の拍子」です。

このエントレインメントの理解をもとに、次章では実際にそのリズムを使って「意識を整える」ための

“5分間の階段瞑想法” を具体的にご紹介します。

理論が身体に落ちていく瞬間 ― それが “動的静寂” の実践です。

出典:Entrainment of traveling waves to rhythmic motor acts

Persistent and anti-persistent pattern in stride-to-stride variability of treadmill walking: influence of rhythmic auditory cueing

Respiratory rhythm entrains membrane potential and spiking of non-olfactory neurons

Brain-scale Theta Band Functional Connectivity As A Signature of Slow Breathing and Breath-hold Phases

Flow

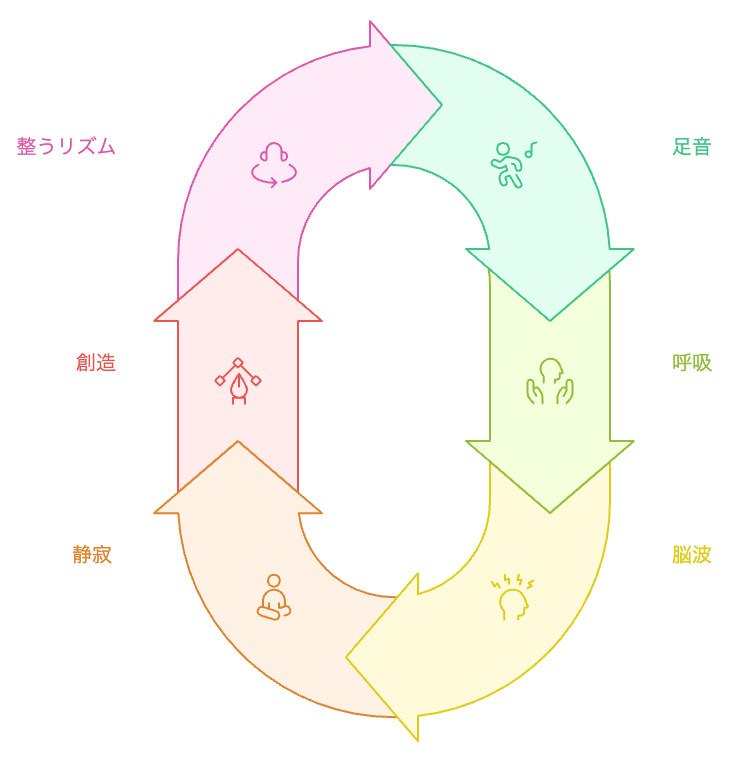

実践:5分間の階段瞑想法

“静寂” を感じるのは、止まっているときだけではありません。

身体が動きながらも、呼吸とリズムが整えば、心は深く静まります。

ここでは、誰でも今すぐできる「5分間の階段瞑想法」をご紹介します。

必要なのは、静かな階段と数分の時間だけです。

Step 1:準備 ―「整える1分」

まず、階段の前で立ち止まり、背筋をまっすぐに伸ばします。

スマートフォンはサイレントにし、数回、深呼吸をしてみましょう。

呼吸を整えることは、自律神経を安定させ、集中力の基盤をつくります。

研究によれば、ゆっくりとした呼吸法は副交感神経の活動を高め、不安や緊張を抑える効果があることが確認されています

。

この段階で「いまから静寂をつくる」という意図を一度だけ立て、あとはその意図を手放すようにします。

“頑張って集中しよう” とせず、ただ呼吸に委ねることが大切です。

Step 2:上る ―「足音に乗る2分」

一段目を踏み出したら、足音を聴いてください。

「音を出す」のではなく、「音に乗る」感覚で歩きます。

最初は少しぎこちなくても構いません。

足の動きと呼吸の流れを少しずつ合わせていきます。

登るときに息が少し入ってくる、降りるときに自然と息が出ていく ― そんな呼吸の波を感じてみてください。

一段ごとに呼吸を合わせる必要はありません。

ただ、身体の上下のリズムと息の流れが寄り添うようになると、

やがて心拍や思考のテンポも静かに整っていきます。

足音が一定になると、呼吸、心拍、そして思考のテンポがゆるやかに揃ってきます。

この状態が、脳波でいう α波(リラックス集中)やθ波(内省・創造性)を高めるリズム同調の段階です

。

2分ほど続けるうちに、「階段を登っている自分」よりも「足音の間(ま)」に意識が沈む瞬間が訪れます。

それは、思考が静まり、音と身体が一体化した “動的フロー” の入り口です。

出典:EEG Alpha and Theta Oscillations Reflect Cognitive and Memory Performance: A Review and Analysis

Step 3:余韻 ―「静けさを聴く2分」

最後の一往復を終えたら、立ち止まりましょう。

目を閉じて、自分の心拍と呼吸を感じてください。

足音のリズムがまだ身体の奥に残っているのがわかるはずです。

この余韻の時間は、脳内で「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」が一時的に鎮まり、

内的対話が静まる瞬間でもあります。

DMNの活動抑制は、マインドフルネス瞑想と同様に注意の安定とストレス低下をもたらすことが報告されています

。

足音が止まったあとも、身体の内側にはリズムが残ります。

静寂とは、音が消えることではなく、リズムが調和することなのです。

実践を続けるためのヒント

- 1日1回、5分で十分です。

- 「登るだけ」「降りるだけ」など、自分に合うテンポを探しましょう。

- 集中が途切れても構いません。リズムに戻れば、それで再開です。

- 慣れてくると、駅の階段や職場の階段でも自然に “整う” 時間を作れます。

この5分間のメソッドは、

「努力して集中する」から「自然に整う」への移行を助けます。

無為自然の哲学が日常の身体感覚として立ち上がる瞬間 ―

それが階段瞑想の本質です。

次の章では、このリズム瞑想がどのように集中力・創造性・ストレス耐性を高めるのか、

科学的な応用面からさらに掘り下げていきます。

応用:集中力・創造性・ストレス耐性の向上

階段瞑想で得られる “動的静寂” の感覚は、単なるリラックス体験にとどまりません。

それは、私たちの注意・発想・情動調整を再構築する実践でもあります。

集中力を高める「リズム制御の効果」

一定リズムの運動は、脳の前頭前野を適度に抑制し、「思考過剰」の状態を鎮める働きを持ちます。

この現象は、神経科学では運動性フロー(motor flow)として知られ、身体の周期運動が注意資源の分散を防ぎ、

集中を持続させることが報告されています。

つまり、足音に意識を合わせることは、外部環境に奪われていた注意を「自分の内のリズム」へ再配置することなのです。

これにより、集中の質が “努力型” から “自然型” へと変化します。

出典:Neural correlates of experimentally induced flow experiences

創造性を引き出す「α波と発想のゆらぎ」

リズム運動に伴うα波の増加は、脳の「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」と「実行ネットワーク(EN)」の

バランスを整える役割を果たします。

このバランスが取れているとき、人は集中しながらも柔軟な発想を保ちやすくなります。

実際、歩行中や軽い運動中に新しいアイデアが浮かびやすいのは、この神経ネットワークの交互活性によるものです。

つまり階段瞑想は、「動きながら発想を深める創造的リセット」としても機能します。

荘子の思想に照らせば、これは “心の遊び” の再発見です。

彼が語る「遊(ゆう)」とは、目的に縛られない自由な思考の流れ。

リズムに身を任せることは、まさにこの「遊」に近い知的行為なのです。

出典:Right temporal alpha oscillations as a neural mechanism for inhibiting obvious associations

ストレス耐性を高める「身体リズムの再統合」

現代人のストレスの多くは、“心と体のリズムの分離”から生まれます。

頭では焦っていても、身体は休みたがっている。

この不一致が続くと、自律神経が乱れ、慢性疲労や集中力低下を引き起こします。

階段瞑想のように呼吸・足音・心拍を統合する習慣は、自律神経の再調整を促し、ストレス耐性を高めます。

研究でも、リズミカルな運動瞑想がコルチゾール(ストレスホルモン)を減少させる効果が示されています

。

「動的静寂」とは、ストレスを排除するのではなく、その波に “リズムで乗る” 生き方でもあります。

波が来ても、リズムを保てば崩れない。

それが、無為自然の集中のあり方です。

出典:Short-term meditation training improves attention and self-regulation

日常への応用

- 作業前の5分間、階段を上ることで思考のリセットを。

- プレゼンや創作の直前に呼吸と足音を整えることで緊張緩和を。

- 一日の終わりに、軽いリズム歩行で心をクールダウン。

こうした “小さな整え” の積み重ねが、大きな集中の持続と創造の流れをつくります。

次の章では、これまでの内容を統合し、「静寂を作るのは環境ではなく、自分のリズムである」という結論へ向かいます。

そこに、AI時代の “自然な集中と創造” のヒントが見えてきます。

まとめ:静寂を作るのは環境ではなく、自分のリズム

多くの人が「静かな場所」を求めて旅に出ます。

けれど、本当の静寂は場所の問題ではなく、“自分の内側の波が整うこと” にあります。

階段瞑想で感じるあの一瞬 ―

足音が呼吸と重なり、思考がほどけていく感覚。

そのとき、外の音は消えていないのに、心の奥に静けさが広がっていきます。

それは、荘子の語る「無為自然」の実践そのものです。

何かを “制御しようとする意志” を手放すことで、自然と調和する力が内側から働き始めるのです。

このとき、私たちは “静寂を探す” のではなく、“静寂になる”。

科学的にも、このような状態は「脳波の整合」として捉えられています。

歩行や呼吸の一定リズムが脳のネットワークを安定させ、注意の揺らぎを最小化することが報告されています。

つまり、静寂とは “脳の協奏” のようなものであり、私たちが奏でるリズムが、そのハーモニーを導くのです。

美ヶ原高原の朝のような穏やかな風景は、環境としての静けさの象徴です。

しかし、同じ静けさは都市の階段でも再現できます。

それは、私たちの足音と呼吸が生み出す “内なる高原” です。

AIが時間を加速させる時代にこそ、“動きながら整う” 静寂のリズムを取り戻すことが、

人間らしい集中と創造性を取り戻す鍵になるのです。

おことわり

本記事は、哲学・心理学・神経科学の知見をもとに、「集中力・創造性・静寂」をテーマとして執筆した一般的な情報提供を目的としています。

記載している内容は、医療・心理療法・診断・治療の代替を意図したものではありません。

紹介している実践法(階段瞑想法など)は、健康な成人を前提とした軽度のセルフメソッドです。

持病・体調不良・不安症状などのある方は、実施前に必ず医師・専門家にご相談ください。

科学的根拠に関しては、信頼性の高い研究論文・学術誌を参考にしていますが、個人差があるため、すべての方に同様の効果を保証するものではありません。

安全に配慮し、ご自身のペースで実践されることをおすすめします。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント