「未来の自分」を支えるのは、今日のあなたの暮らしかもしれません。

「平均寿命は延びている」と聞くと、なんとなく安心してしまうもの。でも実際にその “寿命” を健康に、自立して過ごせているかというと、現実は違います。

――それが「健康寿命」という考え方です。

日本は世界でも有数の長寿国である一方、平均寿命と健康寿命の間には約10年前後の差があると言われています。

つまり、人生の最期の10年は「介護が必要だったり、日常生活に制限のある状態で生きる可能性」が高いということ。

この数字、あなたはどう感じますか?

もちろん、老いは自然なもの。誰しも身体の変化を避けることはできません。

でも、日々の選択や暮らし方の積み重ねで、健康寿命は大きく左右されるというのも事実です。

今日踏み出す一歩・一段。

たとえばエスカレーターじゃなく階段を使ってみること。朝ごはんに納豆を加えること。夜は少しだけ早く布団に入ってみること。

どれも大したことではありません。でも、その積み重ねが「未来の自分」を守る力になるかもしれないのです。

今回は、「健康寿命とは何か?」という基本から、「どうすれば健康寿命を延ばせるのか?」まで。

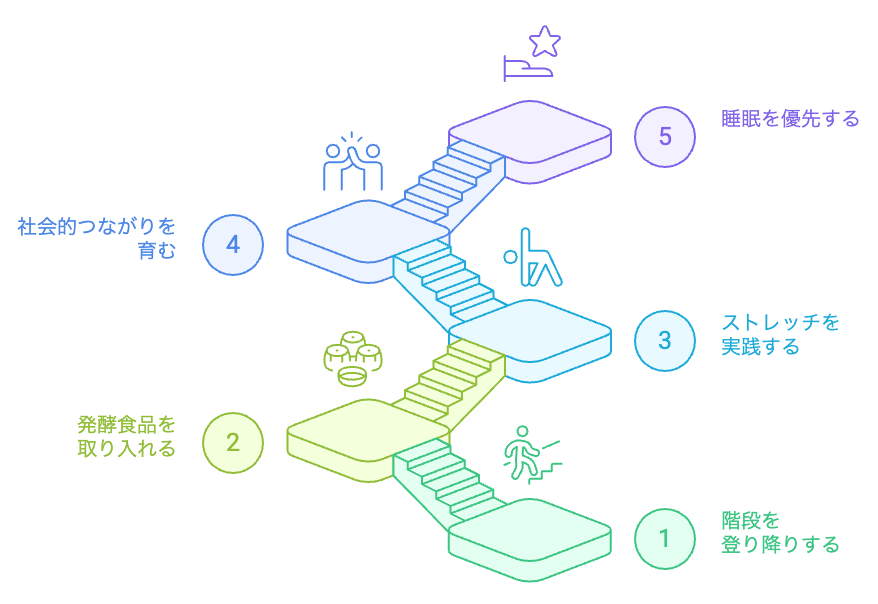

毎日の暮らしの中でできる5つの具体的なヒントを紹介します。

「健康のために何か始めたいけど、難しいことは続かない」という方にもおすすめの、自然体で続けられる方法を中心にまとめました。

健康寿命とは?:平均寿命との違い

「健康寿命」という言葉を、あなたは最近どこかで見かけたことがあるかもしれません。

一見すると難しそうに感じますが、実はとてもシンプルな概念です。

健康寿命とは、「日常的に介護などを必要とせず、自立して生活できる期間」のことを指します。

一方、私たちがよく耳にする「平均寿命」は、「生まれた年の人が平均して何歳まで生きるか」を示す数字です。

つまり――

この2つには、日本では平均で約10年の差があるとされています。

これは言い換えれば、人生の最後の10年間は「健康ではない状態」である可能性が高いということ。

この「10年のギャップ」が、医療費や介護負担の問題だけでなく、自分自身の生き方にも大きく関わってくるのです。

たとえば、好きな場所に自分で出かけられなくなる。家族との時間が減ってしまう。仕事や趣味を続けたくてもできない――

そんな未来が現実になる前に、今からできることを考える必要があります。

健康寿命と地域差にも注目

実際、厚生労働省のデータでは都道府県別に見た健康寿命には、男性で3年近い差、女性でも2年ほどの差があることが分かっています。

たとえば、男性の1位は滋賀県(73.68歳)、女性の1位は三重県(76.32歳)というように、地域によって顕著な違いがあります。

この差は、単に医療機関の多さや遺伝の問題ではなく、「暮らし方の違い」が背景にあると言われています。

具体的には:

- 野菜中心の食文化

- 徒歩や自転車移動の習慣

- 地域コミュニティでのつながり

といった要素が、健康な時間を延ばしている共通点として見えてくるのです。

つまり、健康寿命を延ばす鍵は、どこに住むかよりも “どう暮らすか” にあるとも言えるでしょう。

では、私たちが今すぐに実践できることには何があるのでしょうか?

次は、毎日の暮らしの中でできる5つの具体的な習慣を紹介します。

健康寿命を延ばす「暮らしの積み重ね」5選

1. 階段を使うだけで脚は変わる

「脚は第二の心臓」とも言われるほど、下半身の筋肉は健康寿命に直結しています。

その筋肉を日常で自然に鍛える方法――それが「階段の登り降り」です。

エレベーターやエスカレーターの代わりに階段を選ぶだけで、心肺機能やふくらはぎのポンプ作用が活性化され、血流が改善されます。

また、太ももやお尻まわりの筋肉(大腿四頭筋・大殿筋など)を刺激できるので、転倒予防や姿勢の改善にもつながるのです。

特別な運動器具もウェアも不要。自宅でも駅でもオフィスでも、いつでもどこでも実践できるのが最大のメリット。

「3階までなら階段を使う」といったマイルールを設定して習慣化すると、自然と筋力維持に貢献できます。

厚労省の「健康日本21」によると、日常的に階段を使う人は、使わない人に比べて転倒リスクが約30%低いという報告もあります。

2. 青汁や発酵食品を1日1つ取り入れる

健康寿命を支えるのは、やはり「腸」と「栄養」のバランス。

最近では「腸活」がブームですが、これは単なる流行ではなく、免疫力やメンタル、代謝機能にも直結する大事なアプローチです。

その鍵を握るのが、「発酵食品」と「緑の栄養素」。

たとえば:

- 朝食に納豆

- 夕飯に味噌汁

- 間食に青汁ドリンク

といった、日常の中で1品だけでも発酵系食品を意識して摂ることで、腸内環境の改善が期待できます。

例えば、国立健康・栄養研究所の発表では、発酵食品の摂取は高齢者の免疫バランス改善にも寄与するとされています。

青汁は「苦くて飲みにくい」と思われがちですが、最近は乳酸菌入り・豆乳ミックス・フルーツ風味のものなど飲みやすく改良されたタイプも多数登場。

実際に私も乳酸菌入り青汁を毎朝飲むようになってから、お通じや肌の調子が安定しました。

習慣にするには、「冷蔵庫の定位置に置く」「朝のルーティンに入れる」など、“意識しなくても摂れる仕組み”を作るのがコツです。

出典:腸活には「酪酸菌」と「ビタミンB1」が不可欠! 免疫をつかさどる腸の力を十分に発揮させる重要な役割があった

3. ストレッチで身体の可動域を守る

「身体が固くなった」「しゃがむのがつらい」――

そんな違和感を感じ始めたら、それは可動域の低下=老化のサインかもしれません。

年齢を重ねると、筋力だけでなく「関節の動き」「柔軟性」も低下しやすくなります。

このまま放置すると、転倒リスクや腰痛・肩こりの慢性化、果ては寝たきりの原因にすらつながることも。

だからこそ、今のうちから「1日3分のストレッチ」を取り入れることが大切です。

ポイントは“習慣化しやすいタイミング”で行うこと。

- 朝起きたら天井を見ながら大きく背伸び

- テレビを見ながらふくらはぎやもも裏を伸ばす

- 就寝前に肩甲骨をぐるぐる回すだけ

といった「ながらストレッチ」でも十分効果があります。

私自身も、階段の登り降りが終わってクールダウンをする時、「前屈で手が床に届くまでストレッチ」を続けた結果、腰の重だるさが軽減され、姿勢も自然に良くなった実感があります。

特別な道具も技術もいりません。自分のペースで少しずつ続けることが、将来の自由な動きの土台になります。

4. 人とのつながりは心の筋トレ

健康寿命を支えるのは、身体だけではありません。

「心の健康」や「社会的つながり」も、長く自立した生活を送るための重要な柱です。

近年の研究では、「孤立や孤独感がある人は健康寿命が短くなるリスクが高い」という報告もあります。

つまり、友人とのおしゃべりや、地域の集まり、ちょっとした挨拶の習慣が心の免疫力を支えているのです。

ある自治体調査では、週1回以上の会話習慣がある高齢者の方が、要介護認定リスクが25%以上低下するという結果も出ています。

「でも、そんなに交友関係は広くないし……」と思う方もいるかもしれません。

大丈夫です。“1人でも他者とつながれる方法” があります。

たとえば:

- 家族や知人に「最近どう?」とメッセージを送る

- カフェで顔なじみのスタッフと一言交わす

- オンラインの趣味コミュニティに参加してみる

こうした「小さな関係の積み重ね」が、日々の活力と安心感につながります。

健康な身体は心から。心の筋トレ=人とのつながりを、ぜひ意識してみてください。

出典:高齢者の健康格差生成のプロセス:JAGES 縦断研究の結果から

JAGES プロジェクトによる大規模縦断研究に基づく 高齢者の健康長寿の関連要因に関する主要な知見

鹿屋市 高齢者等実態調査 分析業務報告書

5. 睡眠を「優先事項」にするだけ

「あとちょっとSNSを見てから」「もう一話だけドラマを……」

気づけば夜更かし、という経験は誰にでもあるもの。

でも、睡眠の質は健康寿命に直結する “最重要ファクター” の一つです。

慢性的な睡眠不足は、免疫力の低下、認知症リスクの上昇、ホルモンバランスの乱れなど、さまざまな健康リスクを高める原因になります。

また、東京大学の研究によると、睡眠時間が6時間を下回ると認知機能の低下が加速する傾向も指摘されており、特に中高年層では睡眠の質が鍵とされています。

だからこそ、「寝る時間を削らない」「起きる時間を一定にする」というシンプルな習慣が、未来の自分を守ることになるのです。

おすすめは:

- 寝る1時間前にはスマホやパソコンをやめる

- 間接照明に切り替えてリラックス

- 寝る前に湯船に入る or ハーブティーを飲む

どれもすぐに始められるものばかり。

「今日は疲れたから早く寝よう」と思える日は、もうそれだけで自分の体を大切にしている証拠。

寝る時間を「何より優先する習慣」、ぜひ明日から始めてみてください。

出典:How much sleep keeps cognitive decline at bay?

Insomnia, sleeping less than six hours may increase risk of cognitive impairment

睡眠時間「6時間以下」で認知症リスク上昇、特に中年期が影響?

まとめ:今日からできる一歩と一段

ここまで紹介した5つの習慣――

どれも特別な器具も、ジム通いも、厳しい食事制限も必要ありません。

- 階段を使う

- 発酵食品や青汁を取り入れる

- ストレッチで身体をゆるめる

- つながりを意識する

- 睡眠を後回しにしない

これらはすべて、“積み重ねる暮らし” の延長線上にある、誰にでもできるシンプルな行動です。

「健康寿命を延ばす」と聞くと、壮大なことのように思えてしまいますが、実は目の前の1つの選択の繰り返しがその未来を形づくっていくのです。

たとえば、今日の帰り道。

いつもならエスカレーターを使うところを、ほんの少しだけ足を伸ばして階段を選んでみる。

そんな小さな変化が、きっと未来の自分への贈り物になるはずです。

Gradatim(グラダティム)――ラテン語で「一歩ずつ」という意味の言葉が、このメディアの名前です。

人生をより良くするのは、いつも「今」の選択。

未来を変えるのは、今この瞬間の “あなたの暮らし方” なのかもしれません。

どうか今日から、自分の身体と心に、少しだけ優しい選択をしてみてください。

その積み重ねが、健康で自分らしい人生の時間を延ばす一歩になると、信じています。

おことわり

本記事は筆者の生活習慣や調査情報をもとに、一般的な健康維持の視点から作成しています。

内容には個人差があり、効果を保証するものではありません。

体調に不安がある場合や特定の症状がある方は、医師など専門家にご相談ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。