AI・効率化・最適化の時代に、なぜ「無為自然」が再評価されるのか

AIが仕事を “最適化” し、アプリが生活を “効率化” する。

私たちはますます「無駄のない生き方」に近づいているように見えます。

けれどその一方で、多くの人が “どこか不自然な疲れ” を感じています。

常に「より良く、より早く、より多く」を求められる社会の中で、

「ただ在る」「そのまま生きる」という感覚が、静かに失われつつあるのです。

荘子の語る「無為自然」とは、何もしないことではありません。

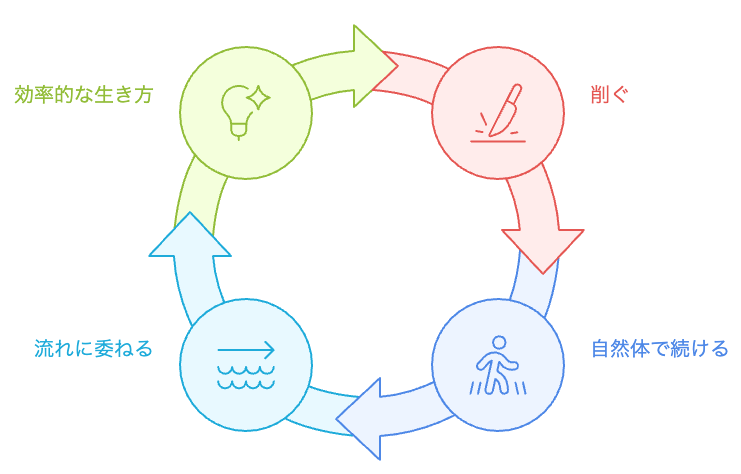

それは「過剰な意図を手放し、自然の流れに委ねながら、最も自然なかたちで力を発揮する」生き方。

この思想は、“Gradatim(一歩ずつ)” という生き方とも響き合います。

本記事では、無為自然を「現代ライフデザインの哲学」として捉え直し、AI時代を “自然体で生きる” ための視点と実践を考えていきます。

荘子の無為自然と現代の “意図的な無理”

結果を追いすぎる社会が生む「過作為」という不自然さ

現代の私たちは、かつてないほど「目的に支配された社会」を生きています。

AIでタスクを最適化し、SNSでは成果を数値化し、仕事も人生も “見える結果” で評価される。

一見それは合理的ですが、知らず知らずのうちに人間の内側では “過剰な意図” が働きすぎています。

荘子は、これを「作為(さくい)」と呼びました。

何かを成し遂げようとするあまり、かえって自然の調和を乱す状態です。

たとえば「早く成果を出そう」と焦るほど、思考は狭くなり、創造性が落ちる。

これは心理学的にも裏づけがあります。

米ハーバード大学のエレン・ランガー教授が提唱した「マインドフルネス理論」によれば、

過剰な目的意識やコントロール欲求は、認知の柔軟性を奪い、創造的な発想を妨げるとされています

荘子が説いた「無為自然」とは、何もしないことではなく、“過剰に何かをしようとしない” 生き方です。

現代の言葉でいえば「力を抜いた集中」や「自発的注意の流れ」に近い。

この姿勢こそが、AI時代の “自然体の知性” を取り戻す鍵になるでしょう。

出典:Mindfulness

「意図を手放す」ことは、意志を捨てることではない

「無為」という言葉は、ともすれば “怠惰” や “受け身” と誤解されます。

しかし、荘子の言う無為は「自然の流れに調和して動く、最も主体的なあり方」です。

たとえば、川を泳ぐ魚が水の流れを読みながら方向を変えるように、

人もまた、自分の内的リズムと外の変化に耳を澄ませながら動く。

そこには「自分から無理に動かない」静かな意志が存在します。

神経科学の分野でも、この「力を抜いた主体性」は注目されています。

スタンフォード大学の神経科学者アンドリュー・フーバーマン(Andrew Huberman)氏は、

人が最も創造的で集中している状態は「リラックスした覚醒状態(relaxed alertness)」だと指摘しています。

緊張でも弛緩でもない “中庸の神経モード” こそ、最高のパフォーマンスを発揮するというのです。

荘子の無為自然は、この科学的知見とも響き合います。

その状態でこそ、私たちは本来持つ「生きる知恵」や「感受性」を最大化できるのです。

出典:The Science of Creativity & How to Enhance Creative Innovation

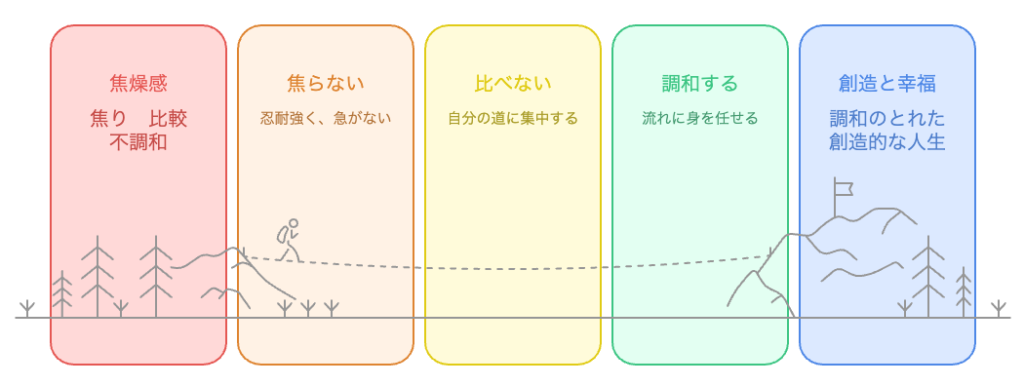

「焦らない」という知恵が生む深い主体性

「無為自然」の生き方は、単にストレスを減らすための哲学ではありません。

それは、自分の内なる自然を取り戻す主体的な生き方です。

心理学者ミハイ・チクセントミハイの「フロー理論(Flow Theory)」によれば、

人は外的報酬ではなく“没頭の瞬間” に最大の幸福を感じます。

フロー状態とは、荘子が語る “心斎(しんさい)=心を空にする” に近い。

過剰な自己意識を手放し、今この瞬間に調和している状態です。

結果を急がず、比較せず、ただ自分の歩幅で進むこと。

それが「Gradatim=一歩ずつ」という生き方であり、

無為自然の哲学が現代の私たちに教える、焦らない主体性の力なのです。

出典:Flow: The Psychology of Optimal Experience

まとめ:荘子の無為自然が現代に示す“焦らない力”

- 「無為自然」とは、過剰な意図を手放し、流れに調和して生きること。

- 最新の心理学・神経科学も、“リラックスした集中” が創造性を高めると示している。

- 「焦らない」ことは受け身ではなく、自然に委ねる中で意志を発揮する生き方。

- Gradatim(一歩ずつ)は、まさに無為自然の現代的な実践哲学である。

シンプル・ナチュラル・ライフロングという実践哲学

足すより、削ぐ: “無理のない効率” が生まれる生き方

AIやツールが進化し、生活も仕事も「便利になりすぎた」時代。

けれど paradoxically(逆説的に)、私たちはますます忙しく、落ち着かない。

新しいアプリを試し、効率化術を学び、デジタルノイズに囲まれながらも、なぜか “余裕がない” —

それは、足しすぎているからです。

荘子が語る「無為自然」は、現代の言葉でいえば「引き算の知恵」に近い。

本当に大切なことは、何かを “足す” のではなく、“削ぐ” ことで見えてくる。

たとえば、ブログ運営。

SEOやツールを駆使しても、書くことへの熱が冷めてしまえば意味がありません。

「どうすれば上位表示できるか」より、「何を書きたいのか」に戻る——

それが “自然体の効率” の始まりです。

副業や習慣形成でも同じです。

タスク管理を細かくするより、「やりたい流れ」を整える。

ToDoリストを減らし、「余白」を予定に組み込むことで、

脳は「やるべきこと」から「やりたいこと」へと切り替わります。

スタンフォード大学の研究では、

情報を過剰に処理しようとする「認知的オーバーロード」が創造性を著しく低下させることが示されています。

つまり、「減らすこと」は生産性を下げるどころか、むしろ創造性を回復させる行為。

無理をやめ、余白を作ることが、真の効率を生むのです。

出典:Cognitive control in media multitaskers

Gradatim(一歩ずつ)という “自然体の積み上げ”

「継続が苦手」「続かない」——そう感じる人ほど、“継続の方法”を頑張りすぎています。

無為自然の哲学では、「頑張る」ことより「自然に続く流れ」を重視します。

荘子は「道(タオ)」を “流れ” に喩えました。

人が自然に沿って動くとき、努力は消え、ただ「流れるように進む」。

この感覚を現代的に言い換えたのが、Gradatim=一歩ずつという思想です。

毎日書く。毎日学ぶ。

その行為を義務にすると、やがて疲弊します。

けれど「書きたい」と思うリズムを尊重すれば、自然と続く。

「今日は休む」もまた、流れの一部です。

行動科学の研究では、継続を習慣化するために必要な期間は平均66日と報告されています。

この研究でも強調されるのは、

“続けられるかどうかは意思の強さよりも環境の自然さに左右される” ということ。

つまり、「続けよう」としない方が、結果的に続く。

Gradatimは、まさに「無為自然の継続哲学」なのです。

私たちは、すぐに結果を求めがちですが、“時間を味方につける” という発想に変えるだけで、焦りは消えます。

少しずつ、無理なく、自然に積み上がっていく—

それが、最も長続きする努力のかたちです。

出典:How are habits formed: Modelling habit formation in the real world

“ナチュラル・ライフロング” という生き方の軸

「ライフロング(生涯学習)」という言葉には、“絶えず学び続ける” という強い意志のイメージがあります。

けれど荘子的に言えば、“学び続ける” ことも自然に任せるのが理想です。

ライフロングとは、努力を積み重ねることではなく、変化する自分をそのまま受け入れる柔軟さのこと。

自然界には “固定された形” がないように、

人の学びも “変わりながら続く” のが本来の姿です。

AI時代の働き方にも、この柔軟さが求められています。

OECDの「Future of Education and Skills 2030」報告書では、21世紀型の教育と働き方に必要なスキルとして、

resilience(回復力)とadaptability(適応力)が挙げられています。

これはまさに、無為自然の現代的実践。

学びを「積み上げ」ではなく、「呼吸するように」続けること。

それが、シンプルでナチュラルな “ライフロング哲学” です。

出典:Future of Education and Skills 2030/2040

まとめ:荘子の無為自然が教える「自然体で続ける力」

- 「足す」より「削ぐ」ことで、本来の効率が生まれる。

- 「頑張って続ける」ではなく、「自然に続く流れ」をデザインする。

- 学びも働き方も、変化に合わせて柔軟に形を変えることで長く続く。

- Gradatim(一歩ずつ)は、無為自然の哲学を現代に生かす “継続の知恵” である。

AI時代における “無為” の創造性

AIを「使いこなす」から「協働する」へ

AIツールが日常に浸透する今、多くの人が「どう使いこなすか」をテーマにしています。

しかし荘子の視点から見ると、それは少し “過作為” かもしれません。

荘子は「自然と調和する知」を “無為自然” と呼びました。

つまり、何かを完全にコントロールするのではなく、流れを読み、調和の中で動くこと。

この視点をAIに重ねると、AIは「支配すべき道具」ではなく、“外部化された自然”=人間の拡張的存在として見えてきます。

AIを命令ではなく対話の相手として扱うと、思いもよらないアイデアや視点が生まれます。

たとえば文章執筆やデザインの現場では、AIに完全な答えを求めるよりも、「あなたならどう考える?」と問いかけることで、創造の偶然性が回復します。

最近の研究によると、人間とAIが協働して創造的な課題に取り組む「Human–AI Co-Creativity(人間–AI協創)」は、

人間単独での作業よりも発想の多様性や創造的成果の広がりを高めることが示されています。

世界各地の研究機関でも、こうした「人とAIの共同創造(Co-Creation)」を活用したデザイン実験が進められており、

AIは単なるツールではなく、“共に考える相棒” としてデザインプロセスを拡張する存在になりつつあります。

AIを“使う”のではなく、“流れに乗る”。

そこに、無為自然の知恵が息づいています。

出典:A Systematic Review of Human‑AI Co‑Creativity

リラックスした集中:「力を抜いた創造性」の科学

荘子が説いた「無為」とは、怠けることではありません。

むしろ、最小限の力で最大の結果を生む心の在り方。

それは現代神経科学の研究とも一致しています。

創造的思考が高まるとき、脳では“デフォルトモードネットワーク(DMN)”が活性化します。

これは意識的な努力をしていない「ぼんやり時」に働く回路。

Beatyらの研究(2018)によると、集中と弛緩のバランス — リラックスした覚醒状態 — こそ、

新しい発想を生む鍵であることがわかっています。

つまり、「頑張ってひねり出す創造性」よりも、「力を抜いて委ねる創造性」の方が自然で深い。

無為自然の “流れに任せる” という態度は、科学的にも、創造的成果を最大化する心のモードなのです。

“呼吸する生産性” という新しいパラダイム

無為自然をAI時代に訳すなら、それは「呼吸する生産性」と言えるでしょう。

現代社会は「効率」「成果」「最適化」に偏りすぎました。

AIの高速処理がそれをさらに加速させる一方で、人間は “常時緊張モード” に陥っています。

しかし、荘子の世界では「間(ま)」や「休むこと」もまた行為の一部。

息を吸うように働き、吐くように休む。

このリズムの中にこそ、持続する創造力があります。

アメリカの計算機科学者カル・ニューポートは、

『Slow Productivity』(2024)で、「成果とは、速さではなく、リズムで生まれる」と説いています。

AIが速く動く時代だからこそ、人間は “遅く、深く、呼吸するように” 生きる必要があります。

無為自然は、AI社会のバランスを取り戻すための哲学です。

出典:Slow Productivity: The Lost Art of Accomplishment Without Burnout.

まとめ:AIと無為自然が導く「共生する創造性」

- AIは「使いこなす」対象ではなく、「共に流れる」存在。

- 「力を抜いた集中(relaxed alertness)」が創造性を高める。

- 生産性ではなく「呼吸性」 — 人間本来のリズムに立ち戻る。

- 無為自然は、AI時代の人間らしい創造性を導くコンパスである。

まとめ:Gradatim=無為自然の歩み

「無為自然」とは、何もしないことではなく、

“過剰な意図を手放し、自然の流れに調和して動く” 生き方です。

荘子が語ったこの思想は、現代の「Gradatim(一歩ずつ)」という言葉に置き換えることができます。

焦らず、比べず、流れの中で自分のペースを保つこと。

それは、効率化と最適化の時代にこそ必要な “人間の呼吸” です。

シンプルに削ぎ落とし、自然体で積み上げ、AIやテクノロジーとも競わずに共生する —

そのリズムの中で、創造性と幸福感は静かに育っていきます。

「一歩ずつ、自然に。」

その姿勢こそが、無為自然の哲学であり、

AI時代をしなやかに生きるためのライフデザインの原点なのです。

おことわり

本記事の内容は、古典思想および現代の科学的研究をもとに筆者の視点で構成したものであり、医学的・心理療法的な助言を目的とするものではありません。

引用した研究は一般公開されている文献に基づいていますが、学術的な完全性を保証するものではありません。

哲学的考察やライフデザインの一助としてご参考ください。

コメント