“空腹” が示すもうひとつの可能性

朝食を抜いた日でも、なぜか頭が冴えて、集中力が持続する ― そんな経験はありませんか。

多くの人が「空腹=エネルギー不足」と考えがちですが、実際の身体はもっと賢く、柔軟に動いています。

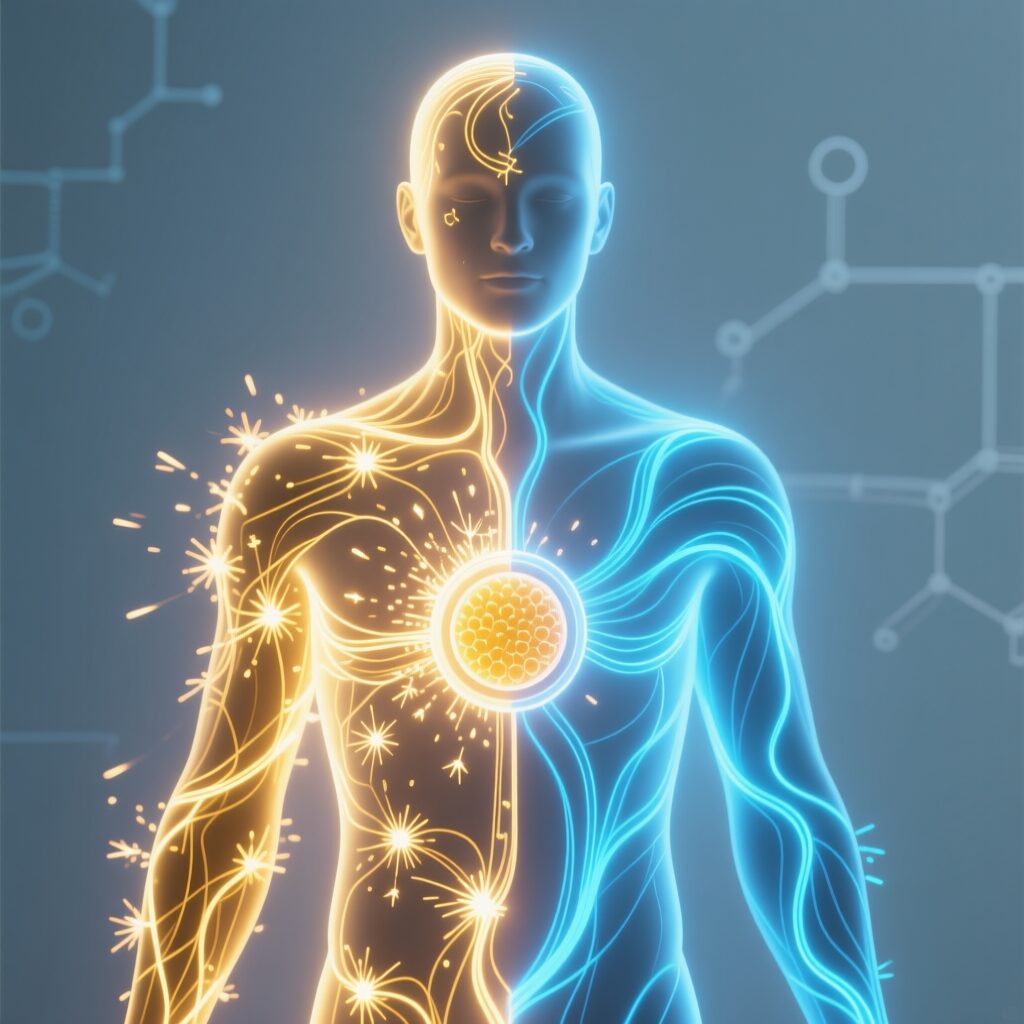

私たちの体には、グリコーゲン(糖由来のエネルギー)とケトン体(脂肪由来のエネルギー)という、2種類の燃料システムが備わっています。

つまり、身体は状況に応じて燃料を切り替えながら動き続ける、“ハイブリッドエンジン” なのです。

現代の食環境やライフスタイルでは、この切り替え能力 ―代謝の柔軟性(metabolic flexibility)― が失われがちです。

糖質を摂取し続ける生活では、体が「糖に依存するモード」から抜け出せず、脂肪燃焼やケトン生成の経路がうまく機能しなくなってしまいます。

しかし逆に言えば、代謝の柔軟性を取り戻すことができれば、

- 空腹時でも安定した集中力を保ち、

- 長時間の思考作業にもエネルギーを持続させ、

- 環境に左右されない “内的安定” を得ることができます。

この記事では、空腹時に生まれる不思議な冴えを出発点として、

代謝の柔軟性がどのように身体と思考の両方の持久力を支えているのかを解き明かしていきます。

科学的な代謝メカニズムと哲学的な生き方の設計 ― その2つを往復しながら、

「空腹でも動ける思考」がどのように形づくられるのかを一緒に探っていきましょう。

二重燃料エンジンとしての人体

私たちの身体は、ひとつの燃料に頼って動いているわけではありません。

糖(グルコース)と脂肪(脂肪酸)という2つのエネルギー源を、状況に応じて使い分ける「二重燃料エンジン」として設計されています。

この切り替えの柔軟さこそが「代謝の柔軟性(metabolic flexibility)」と呼ばれる能力です。

グリコーゲン:即効型エネルギーの主役

活動の初期段階では、体内に蓄えられたグリコーゲンが主要なエネルギー源になります。

グリコーゲンは肝臓や筋肉に貯蔵され、必要に応じてグルコースに分解されます。

このエネルギー供給は非常に速く、短時間の思考や筋活動に最適です。

しかし、問題は持続時間の短さです。

たとえば高糖質の食事を続けていると、血糖値が急上昇し、その後インスリンの働きによって急降下します。

この「血糖のジェットコースター」は、集中力の低下や疲労感、さらには過食を招くことがあります。

グリコーゲンは優れた即効燃料である一方で、“持続” という観点では脆いシステムでもあるのです。

出典:Fuel selection in human skeletal muscle in insulin resistance: a reexamination

ケトン体:静かな持久力をもたらす燃料

一方で、長時間の断食や有酸素運動が続くと、肝臓が脂肪酸からケトン体を生成し始めます。

ケトン体(主にβ-ヒドロキシ酪酸)は、脳や筋肉にとってグルコースの代替エネルギーとして利用されます。

この時期の特徴は、血糖値が安定し、精神的にも穏やかになることです。

ケトン体は炎症を抑制し、神経細胞の酸化ストレスを軽減する働きがあることも知られています。

そのため、一部の研究では「ケトン代謝が脳機能を安定化させる」ことが示唆されています。

出典:The therapeutic implications of ketone bodies: the effects of ketone bodies in pathological conditions: ketosis, ketogenic diet, redox states, insulin resistance, and mitochondrial metabolism

Ketone bodies as signaling metabolites

代謝の柔軟性:切り替える知性

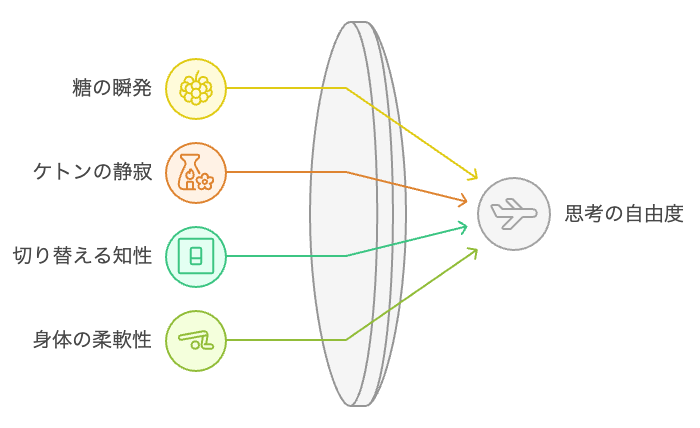

この2つの燃料システムをスムーズに切り替える力 ― それが代謝の柔軟性です。

単純に “糖を使う/脂肪を使う” ではなく、状況に応じて最適な燃料を選ぶ「生体の判断力」とも言えます。

運動後に自然と空腹を感じにくくなる、または断続的ファスティング(intermittent fasting)を続けているうちに、

朝から高い集中力が得られるようになる ― これらは代謝の柔軟性が回復しているサインです。

逆に、常に糖質補給を必要とする状態は、代謝が “単一燃料依存” に傾いている可能性を示唆します。

出典:Metabolic Flexibility in Health and Disease

まとめ:“代謝の自由度” が高い人ほど疲れにくい

代謝の柔軟性が高い人は、

- 朝食を抜いてもパフォーマンスが下がらず、

- 長時間の作業でもエネルギーが安定し、

- 思考や感情の変動も穏やかに保てます。

つまり、代謝とは単なる生理現象ではなく、認知・感情・判断の安定性を支える根幹的システムなのです。

次章では、この代謝の柔軟性を支える “ミトコンドリア” の働きについて掘り下げていきます。

細胞の中の小さなエンジンが、どのようにして「空腹でも動ける脳と身体」をつくり出しているのかを見ていきましょう。

空腹がミトコンドリアを賢くする

私たちの身体が “空腹でも動ける” のは、単なる精神力ではありません。

その背景には、細胞の中で静かに働く小さな発電所 ― ミトコンドリアの適応能力があります。

代謝の柔軟性とは、すなわちこのミトコンドリアが、環境の変化に合わせてエネルギー生産のモードを最適化する力なのです。

オートファジー:細胞が自らを再設計する時間

空腹時、体内では「エネルギーの節約モード」だけでなく、「構造の再設計モード」が起動します。

これがオートファジー(autophagy:自食作用)と呼ばれる仕組みです。

オートファジーは、細胞が不要になったタンパク質や老朽化したミトコンドリアを分解し、その素材を再利用して新しい構造を作り直すプロセスです。

いわば、“分解による学習” とも言える賢いシステムです。

この機構は、断続的な食事制限や軽い運動刺激によって活性化されることが知られています。

その結果、細胞はより効率的な代謝経路を再構築し、

エネルギー消費を「少なく・安定的に」保ちながらパフォーマンスを維持できるようになります。

出典:Autophagy: Renovation of Cells and Tissues

Biological Functions of Autophagy Genes: A Disease Perspective

ミトコンドリア密度が上がると、集中力が安定する

ミトコンドリアは「数」と「質」の両面で、私たちの思考力や集中力に影響を与えます。

定常的な運動刺激(特に階段の登り降りなどの中〜高強度負荷)は、

筋肉や神経細胞におけるミトコンドリアの新生(mitochondrial biogenesis)を促します。

この反応は、細胞の中で「PGC-1α(ピージーシーワンアルファ)」という転写共役因子によって調整されています。

PGC-1αは、エネルギーを生み出す仕組みを司る “司令塔” のような存在で、ミトコンドリアの働きを活性化し、ATP(細胞が使うエネルギー通貨)を安定して供給できるようにします。

その結果、脳や神経の細胞もエネルギー不足に強くなり、ストレスへの耐性や神経回路の柔軟性(可塑性)が高まることがわかっています。

要するに、PGC-1αは「細胞のエネルギー効率を上げ、ストレスに強い神経システムを育てる指揮官」とイメージすると理解しやすいです。

結果として、ミトコンドリアが「多く・賢く」なるほど、

脳へのエネルギー供給は揺らぎにくくなり、長時間の集中状態を自然に維持できるようになります。

出典:PGC-1alpha: a key regulator of energy metabolism

Maintenance of Skeletal Muscle Mitochondria in Health, Exercise, and Aging

空腹という “静的負荷” がもたらす知的適応

現代では「空腹=我慢」と捉えられがちですが、実際には空腹もまた生体のトレーニング刺激の一種です。

筋肉が負荷に反応して強くなるように、ミトコンドリアも軽度のストレス(断食・低酸素・有酸素運動など)に反応して、

より効率的で高耐久なシステムへと変化していきます。

この現象は「ミトホルミシス(mitohormesis)」と呼ばれ、

適度なストレスが逆に細胞機能を最適化するというパラドックス的な原理です。

空腹は、身体にとって “危険” ではなく、“調律” の時間なのです。

出典:Mitohormesis

まとめ:空腹は “代謝の再教育” である

断続的な空腹時間は、ミトコンドリアの性能を上げ、細胞の代謝経路を再設計します。

それは単に「脂肪を燃やす」ことではなく、

“エネルギーの使い方を学び直す” 時間と言い換えることができます。

空腹を恐れずに観察する ―

その姿勢が、身体と心のリズムを再統合し、「代謝の自由度」を回復させる最初の一歩になります。

代謝の柔軟性は思考の柔軟性である

代謝の切り替えがうまく働く人ほど、思考の切り替えもうまくいく ―

これは単なる比喩ではなく、近年の神経科学・代謝学の交差領域で明らかになりつつある現象です。

身体が状況に応じて燃料を選び変えるように、脳もまた、環境に応じて情報処理のモードを変化させます。

その両者に共通しているのは、「一定のリズムでON/OFFを繰り返す柔軟性」です。

代謝と認知は、まったく別のシステムではなく、ひとつの生理的ネットワークの両側面なのです。

身体のスイッチング=思考のモード切替

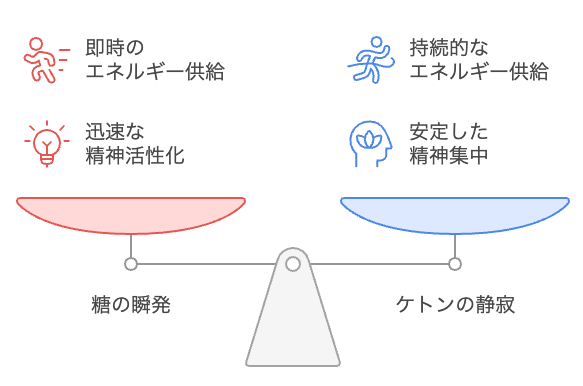

グリコーゲンモードのとき、体は即応性に優れています。

血糖値が高く、神経伝達が速くなるため、短期的な判断や高速思考には向いています。

一方、ケトン体モードのとき、脳は低ノイズで長期的な集中に入りやすく、

時間の流れを忘れるような “フロー” 状態に入りやすくなります。

つまり、代謝のモードはそのまま思考の質を変化させているのです。

これは、糖と脂を切り替える能力が、直感と論理、拡散思考と収束思考の切り替えに対応していることを意味します。

このような代謝と思考の統合を支える鍵のひとつが、

脳内のエネルギー・センサーAMPK(AMP-activated protein kinase)です。

AMPKは細胞内のエネルギー残量を感知し、代謝経路を調整する役割を持ちますが、

近年では神経可塑性や学習効率にも影響を与えることが報告されています。

出典:AMPK: a key regulator of energy balance in the single cell and the whole organism

AMP-activated protein kinase: the current landscape for drug development

代謝ネットワークとしての脳

脳は、全身のエネルギー消費の約20%を占める臓器です。

しかし、脳の中での代謝は一様ではありません。

前頭葉はグルコース依存が高い一方で、海馬や視床下部はケトン体の利用効率が高いことが知られています。

そのため、代謝の柔軟性が高いほど、脳内のエネルギー分配が最適化されるのです。

特に、ケトン体は神経伝達物質GABA(抑制系)を増やし、グルタミン酸(興奮系)を減らす作用を持ちます。

結果として、認知ノイズが低下し、注意が一点に集まりやすくなります。

つまり、「ケトン優位の思考」は静的集中型のモードであり、

「グルコース優位の思考」は動的判断型のモード。

両方を自在に切り替えられることが、思考の “持久力” を高める鍵になります。

出典:β-Hydroxybutyrate in the Brain: One Molecule, Multiple Mechanisms

KETONES INHIBIT MITOCHONDRIAL PRODUCTION OF REACTIVE OXYGEN SPECIES PRODUCTION FOLLOWING GLUTAMATE EXCITOTOXICITY BY INCREASING NADH OXIDATION

環境に依存しない集中

多くの人は「コーヒーを飲まないと集中できない」「昼食後に眠くなる」など、

外部刺激によって集中や覚醒をコントロールしています。

しかし、それは裏を返せば、エネルギーシステムを環境に依存しているということでもあります。

代謝の柔軟性が高い人は、環境変化に対しても内的な安定性を保ちやすい傾向にあります。

食事の時間や外的刺激に左右されず、必要なときに自然と集中が立ち上がる。

それは “努力で得る集中” ではなく、“構造的に再現される集中” です。

このような状態では、前頭葉の過活動が抑制され、

デフォルトモードネットワーク(DMN)のノイズも低下します。

脳内の情報フローが整い、思考の持続性と創造性が同時に発揮されるのです。

出典:The Brain’s Default Mode Network

まとめ:代謝の知性は、思考のしなやかさである

代謝の柔軟性とは、単に “脂肪を燃やす力” ではなく、

どのモードにいつ切り替えるかを判断できる知性です。

それは、外部環境や一時的な感情に流されず、内側から整う思考の基盤でもあります。

“食事・運動・休息”という生理的リズムを、

“集中・創造・休止”という認知のリズムと重ね合わせる ―

その先に、代謝と思考が共鳴する「知的な身体性」が生まれます。

次章では、この代謝の柔軟性を生き方の設計原理として捉え直します。

「ハイブリッド代謝」をどのように日常の選択と哲学に落とし込めるのかを見ていきましょう。

ハイブリッド代謝というライフデザイン

現代の生活は、常に “オン” を要求します。

朝から夜まで刺激と情報に囲まれ、思考も感情も、常時フルスロットル。

しかし、代謝のシステムが示しているのは、「常時オン」ではなく「適切な切り替え」こそが持続を生むということです。

代謝の柔軟性とは、エネルギーの問題であると同時に、生き方の問題でもあります。

身体が糖と脂を自在に使い分けるように、私たちの時間や集中もまた、

“燃焼” と “回復” のリズムを行き来しながら最適化されていくのです。

糖でも脂でも動ける生き方

「ハイブリッド代謝」の本質は、“どちらかを否定しない” という姿勢にあります。

糖代謝(グリコーゲン系)は瞬発力と即応性を与え、

ケトン代謝(脂肪酸系)は持久力と安定性をもたらします。

これは、ビジネスや創造活動にもそのまま対応します。

瞬時の決断やコミュニケーションには「糖的思考」が、

長期的な構想や深い分析には「ケトン的思考」が向いています。

代謝の切り替えを鍛えるということは、状況に応じて適切な思考燃料を選ぶトレーニングでもあるのです。

この概念は、運動生理学では「代謝フレキシビリティ・トレーニング」と呼ばれ、

食事時間や活動強度を意図的にずらすことで、代謝系を柔軟に保つ方法として研究されています。

出典:Integrative Biology of Exercise

The Science and Translation of Lactate Shuttle Theory

リズム設計としてのライフスタイル

代謝の柔軟性は、食事法だけではなく、1日のリズム設計にも反映されます。

例えば、午前中は軽い空腹のまま深い思考作業を行い、

午後はエネルギー補給と身体活動を組み合わせる ― そんな日常リズムです。

このリズムは、脳内の神経伝達物質やホルモン分泌の波とも調和します。

特に、朝の空腹時はノルアドレナリンが優位になり、集中と覚醒が高まります。

一方、夕方にかけてセロトニンが増え、心身が緩やかにリラックスへと移行します。

つまり、代謝リズムを理解することは、感情と集中の波形を理解することでもあるのです。

人は栄養で動く生体であると同時に、リズムで動く存在です。

出典:Time for Food: The Intimate Interplay between Nutrition, Metabolism, and the Circadian Clock

Acute sleep loss results in tissue-specific alterations in genome-wide DNA methylation state and metabolic fuel utilization in humans

代謝設計は「生き方のインフラ」

私たちはしばしば「体を整える」「心を整える」と言いますが、

それらはすべて、代謝という共通のインフラの上に成り立っています。

代謝が滞れば、思考も感情も停滞し、リズムが乱れます。

反対に、代謝の柔軟性を取り戻したとき ―

それは単なる健康状態の回復ではなく、自己制御の再構築でもあります。

“何を食べるか”よりも、“いつどのように燃やすか” を意識する。

これが、現代における「内的エネルギーマネジメント」の核です。

哲学的に言えば、代謝とは「自己変換の技術」と言えるでしょう。

外界から得た物質を、自分自身の動力に変えるプロセス。

それは、生きることそのもののメタファー(比喩)でもあります。

外から取り入れた物質を、自らのエネルギーへと変える — それが代謝の本質です。

しかし、このプロセスは単なる生理学的現象ではありません。

私たちは常に、外界の一部を取り込み、それを自分の力へと変換しながら存在しています。

この構造自体が、「生きるとは何か」を示すメタファー(比喩)なのです。

メタファーとは、異なるもののあいだに通路をつくり、意味を橋渡しする思考の形式。

代謝もまた、世界と自己のあいだに橋をかけ、他者を自分に変えながら生きるという、生命の根源的な比喩と言えるでしょう。

まとめ:「代謝の自由」は「生のデザイン」である

ハイブリッド代謝とは、単なる栄養戦略ではなく、生き方の設計思想です。

糖と脂の切り替えを学ぶことは、

スピードと持久、緊張と弛緩、思考と沈黙 ― それらを自在に行き来する技術を学ぶことでもあります。

「自分のリズムで動く」ということ。

それが最もシンプルで、最も深い “最適化” のかたちです。

まとめ:代謝の自由は、生き方の自由

私たちの身体は、単なる物理的な構造ではなく、

変化を前提とした動的システムです。

絶えず燃料を選び、内部環境を調整し、外界との関係を更新しながら、

“今この瞬間” の自分を生成しています。

代謝の柔軟性とは、そうした自己更新のアルゴリズムそのものです。

そして、それは単に「糖と脂の切り替え」ではなく、

「反応と選択」「緊張と弛緩」「生産と休息」という、

あらゆる二項の間をしなやかに行き来する力の象徴でもあります。

制御ではなく、調和としての自己最適化

現代社会では、“コントロール” という言葉が美徳のように扱われます。

しかし、代謝の世界を見れば分かるように、

身体はコントロールではなく、調和によって安定を保つように設計されています。

グリコーゲンもケトン体も、それぞれに役割があり、

どちらも「排除すべきもの」ではありません。

重要なのは、いま何が必要かを静かに察知し、過剰を手放す感性です。

その感性が養われると、思考や行動も自然とシンプルになります。

必要なものを取り入れ、不要なものを燃やし、

エネルギーの流れが整ったとき、私たちは初めて “自然体” で動けるようになるのです。

出典:Weight Loss and Improvement in Comorbidity: Differences at 5%, 10%, 15%, and Over

Hallmarks of Health

「代謝する思考」という生き方

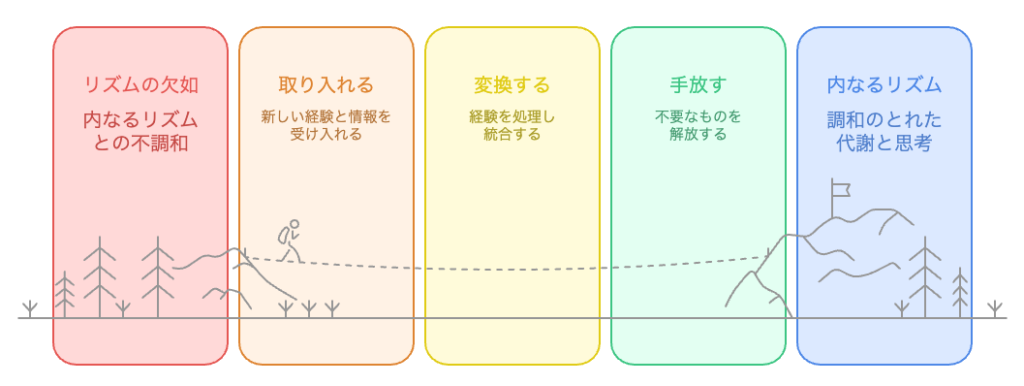

代謝とは、取り入れ・変換し・手放す営みです。

この構造を、思考や人生のプロセスに重ねてみると ―

私たちは常に、情報を摂取し、意味へと変換し、

そして最終的には“手放す”という循環を繰り返しています。

これは、禅や現代哲学で言う「流動する自己」に近い考え方です。

変化を拒まず、流れの中に自分を位置づける。

それは、代謝の知恵を生き方にまで拡張した姿勢とも言えます。

“代謝するように思考する” ―

つまり、変化に抗わず、更新を恐れず、

自分というシステムを常に柔らかく保つこと。

それが、最も現代的で、最も自然な「最適化」の形です。

出典: The Embodied Mind – Cognitive Science and Human Experience

The Embodied Mind – Cognitive Science and Human Experience(PDF)

The Body : Toward an Eastern Mind-Body Theory

「自分のリズムで動く」という自由

最終的に、“代謝の自由” とは何を意味するのでしょうか。

それは、外部から与えられた時間やルールの中で生きるのではなく、

自分の内的リズムに耳を傾け、そのテンポで動けることです。

食事も、仕事も、休息も、思考も ―

本来は、私たち自身のリズムの中に最適解があるはずです。

代謝の柔軟性を高めることは、そのリズムを取り戻す過程なのです。

環境や他者の期待に過剰に同調することなく、自分の身体のテンポで、呼吸し、考え、動く。

それは決して怠惰ではなく、調和的な能動性のかたちです。

この静かな能動性こそが、“ハイブリッド代謝的な生き方”の本質であり、

それはやがて、生き方の自由そのものへとつながっていきます。

結語:静けさの中で動く

空腹でも動ける身体。

静けさの中で冴える思考。

それは、私たちが「自然とともに最適化された存在」である証です。

代謝とは、生命の “思考アルゴリズム”。

そして、柔軟に代謝するということは、

世界と自分のあいだに、絶えず新しいバランスを見出し続けることです。

代謝の自由は、生き方の自由。

それは、外側から得るものではなく、

あなたの中のリズムが導く “内なる秩序” なのです。

おことわり

本記事の内容は、科学的研究や文献をもとにした一般的な情報提供を目的としています。

医学的診断・治療・栄養指導の代替を意図したものではありません。

食事・運動・断続的ファスティングなどを実践する際は、ご自身の体調や専門家の助言を踏まえて判断してください。

研究結果は個人差や条件により異なる場合があります。

コメント