確信を待つより、行動で “信じられる自分” をつくる

トラ会員にアップグレードする — その一歩を前に、多くの人が胸の奥で小さく立ち止まります。

「もう少し自信がついてから」「今の自分で大丈夫だろうか」。

しかし、この “確信を待つ” という心の動きこそ、実は行動のエネルギーを静かに奪っていく仕組みでもあります。

心理学では、人が「できる」と感じる感覚を自己効力感と呼びます。

これは意志や根性ではなく、行動によって生まれ、経験によって育つ “内的な信頼感” です。

つまり、自信とは「準備して得るもの」ではなく、「動くことで生成されるもの」なのです。

本稿では、この自己効力感というレンズを通して、

「行動が先、確信はあと」という原理を、トラ会員アップという意思決定の瞬間から読み解いていきます。

行動を通してしか見えない “心の代謝” を、いま静かに観察してみましょう。

「自信がついてから動く」という誤解

多くの人は「もう少し自信がついたら始めよう」と考えます。

けれども、心理学的に言えば ─ 自信(confidence)は結果であり、行動の条件ではない ─ ということが明らかになっています。

この構造を明確に説明したのが、スタンフォード大学の心理学者アルバート・バンデューラ(Albert Bandura)による「自己効力感(Self-Efficacy)」理論です。

彼は、人の行動は “能力の有無” ではなく、“能力を発揮できるという信念” によって決定されると述べました。

つまり、「できる」と信じられることが行動を生み、その行動がまた “できる自分” という確信を育てる ─ この循環が人間の成長を支えています。

にもかかわらず、私たちはしばしば「確信がないから動けない」と感じてしまう。

それは、“確信を行動の前提”と誤認しているからです。

行動科学の研究では、行動が先行すると脳内で報酬系ドーパミンが活性化し、「自分はできるかもしれない」という予測的感情が生成されることが報告されています。

つまり、“やってみる” という行為そのものが、確信の生理的なトリガーになるのです。

トラ会員アップをためらうときの「まだ準備できていない気がする」という感覚は、

実は “行動前の自己効力感が低い状態” にすぎません。

しかし、それを「弱さ」と捉える必要はありません。

むしろ、その曖昧な状態を越えて一歩踏み出すことが、効力感を生成し、

「行動が先、確信はあと」という心理的代謝のプロセスを起動させる第一歩になるのです。

行動は、確信の証ではなく、確信を育てるための呼吸のようなもの。

動き出すたびに、あなたの中の “できる自分” が、静かに形を持ち始めます。

出典:Self‑Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change

Dopamine reward prediction error coding

自己効力感という「内的資本」:行動を生み出す4つの情報源

自己効力感(Self-Efficacy)とは、「自分にはこの行動をうまく遂行できる」という感覚のことです。

それは単なる自信ではなく、“経験を通じて育まれる確信の生理学” と呼べるものです。

アルバート・バンデューラは、この自己効力感を構成する要素を、4つの情報源として整理しました。

この4つは、トラ会員アップのような「自己投資的決断」における “内的エネルギー源” を理解する鍵になります。

出典:Albert Bandura-Self-Efficacy_ The Exercise of Control

1.成功体験(Mastery Experience):「できた」という記憶が自信を発酵させる

最も強力な効力感の源泉は、自分の行動が結果を生んだという実感です。

小さな成功でも、「やってみたら意外とできた」という経験が、次の行動を容易にします。

これは “確信の原料” であり、日常の繰り返しの中で少しずつ熟成していくものです。

階段の登り降りや朝活など、Gradatim が重視する「続ける習慣」は、この成功体験を “微細に積み上げる仕組み” です。

科学的にも、行動の反復は線条体や前頭前野を介して報酬予測誤差を減らし、「自分はできる」という予測の精度を高めるとされています。

出典:Modulators of decision making

2.代理体験(Vicarious Experience):「他者の成功」を観ることで、自分の可能性を感じる

人は他者の成功を観察するだけでも、自己効力感を高めることができます。

社会的比較理論(Festinger, 1954)や社会的学習理論(Bandura, 1986)に基づくと、

近い存在の “自分に似た他者” が成功する姿を見ることは、「自分にもできそうだ」という信念の橋を架ける働きを持ちます。

リベシティや Gradatim コミュニティの体験談が、行動のトリガーになるのはこのためです。

他者の行動が、自分の中の “まだ未発火の可能性” を目覚めさせる。

これは、「比較」ではなく「共鳴」の学習といえます。

出典:A Theory of Social Comparison Processes

Social Cognitive Theory

3.言語的説得(Verbal Persuasion):言葉が内的確信のスイッチを押す

信頼できる他者やコミュニティからの「あなたならできる」という言葉は、

短期的ではありますが、強力な心理的燃料となります。

脳科学的にも、言語的なポジティブ刺激は扁桃体や報酬系に関連する神経ネットワークを活性化し、情動価づけや行動意欲の変化に寄与することが示されています。

しかしこの力は、「根拠のない励まし」ではなく、

“観察に基づくリアルな承認” であることが重要です。

Gradatim の記事やコミュニティコメントが「優しいのに甘くない」と評されるのは、

この言語的説得が “根拠を伴った現実的支援” だからです。

出典:The Language, Tone and Prosody of Emotions: Neural Substrates and Dynamics of Spoken-Word Emotion Perception

Underconnectivity between voice‑selective cortex and brain structures involved in reward and emotion may impair the ability to recognise emotion in voice

4.生理的・情動的状態(Physiological and Emotional States):身体が整うと、心が確信を持てる

疲労・睡眠不足・血糖変動など、身体状態は自己効力感に直接影響します。

運動や朝の光曝露が自己信頼を高める背景には、自律神経活動の調整を通じて前頭前野の自己制御機能が高まるという脳科学的メカニズムがあります。

心拍変動(HRV)と前頭前野機能の関連は複数のメタ分析で示されており、

自己制御や情動調整を支える神経ネットワーク(前頭前野‐迷走神経系)の働きが強化されることで、主体性や自己信頼の感覚が高まりやすくなるとされています。

つまり、「心の問題」ではなく、身体の整え方が確信を支える。

Gradatim が “朝の階段登り降り” を推奨する理由は、まさにここにあります。

身体は、思考の基盤であり、信念の物理的容器です。

出典:A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies: implications for heart rate variability as a marker of stress and health

Heart rate variability, prefrontal neural function, and cognitive performance: the neurovisceral integration perspective on self-regulation, adaptation, and health

まとめ:自己効力感=「内的資本」の構造式

これら4つの情報源は、バラバラに存在するものではありません。

それぞれが互いにフィードバックしながら、

「行動→体験→確信→行動」という心理代謝のループを形成しています。

自己効力感とは、

トラ会員アップは、そのループを外的に起動させる一つの “触媒” なのです。

保証を手放すという行為の背後で、静かに自己効力感という内的資本が増えていく。

それこそが、Gradatim が描く「行動の哲学」の中核です。

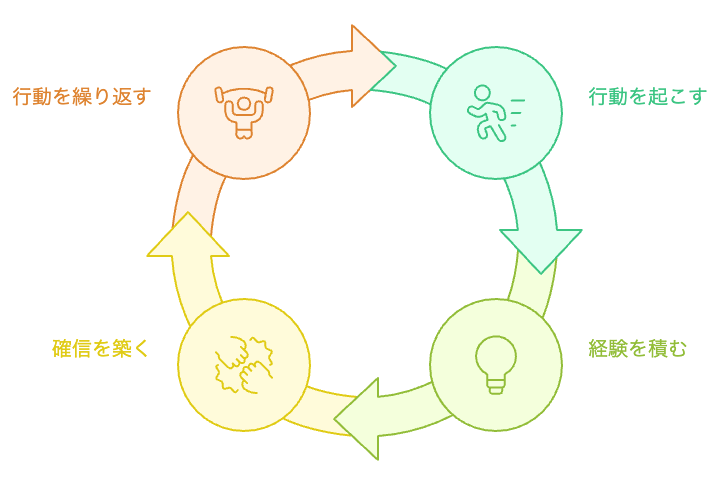

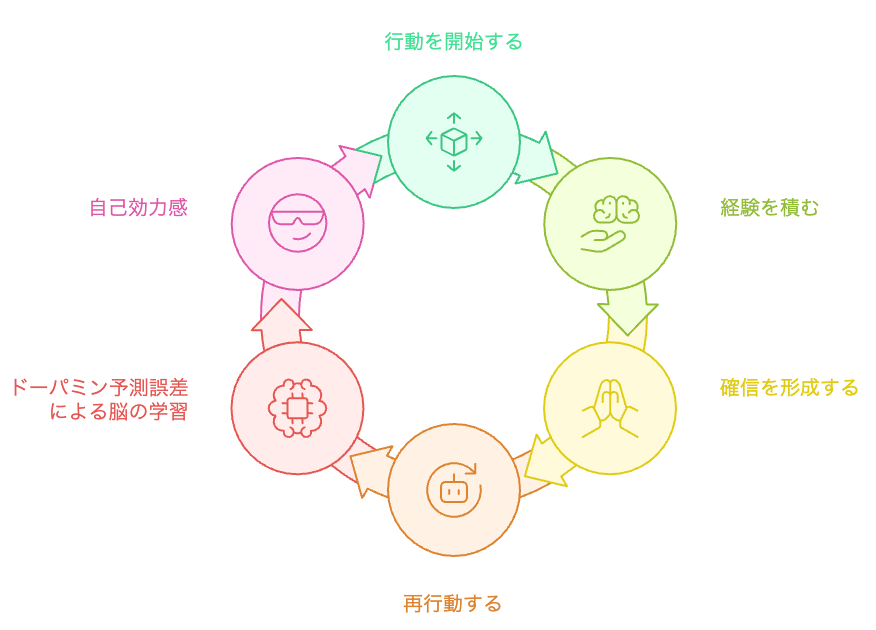

効力感の代謝モデル:行動 → 体験 → 確信のサイクル

「行動が先、確信はあと」という原理は、単なる精神論ではありません。

心理学的に見ると、人は行動によって “自己の定義” を更新していく存在です。

この更新過程を支えるのが、自己効力感という内的代謝システムです。

行動が神経回路を再構築する

行動を起こすと、脳はそれを「予測」と「結果」の差分として処理します。

行動の結果が「予想より良いか・悪いか」という誤差情報(Prediction Error)は、脳の報酬系ドーパミン回路によって検出・記録されます。

この “予想とのズレ” の信号が、私たちが 学びを進めたり、自分の判断に自信を持ったりするための基盤になっているのです。

「できた」「少しできた」「前よりマシだった」 ─ この小さな差分が脳内の報酬信号となり、

次の行動意欲を生み出す。

つまり、行動が “確信の神経的素材” になるのです。

これはまさに代謝です。

身体が食べ物を分解して新しいエネルギーに変えるように、

行動は経験を分解して新しい自己概念を再構築する。

この連続的な変換こそが「効力感の代謝」と呼べるプロセスです。

出典:Dopamine reward prediction error coding

経験が「できる自分」を上書きする

自己効力感は固定的な “性格” ではなく、経験の蓄積から動的に生成される信念体系です。

行動のたびに「できた/できなかった」という経験が蓄積すると、

それらは “自分に関わる情報” として前頭前野(とくに内側前頭前野)で統合されていきます。

自分にとって「意味がある」「自分に関係している」と感じる情報は、脳の内側前頭前野でまとめて処理されます。

さらに、メッセージを「自分ごと」として受け取った場合ほど、この領域(vmPFC)が強く働き、その後の行動の変化にもつながりやすいことが分かっています。

たとえ成功率が50%でも、その半分の成功が次の行動の起点になる。

「完全でなくてもいい」という反復経験が、

不完全な自己でも動ける信頼感を醸成します。

これがトラ会員アップ前に必要な心理的ステップ ─

「保証がないからこそ行動する」ための内的な足場です。

出典:The world according to me: personal relevance and the medial prefrontal cortex

Self-affirmation alters the brain’s response to health messages and subsequent behavior change

確信は、経験のあとに “発酵” する

面白いのは、自己効力感は即座に高まるわけではないということです。

行動のあとに時間を置いて熟成するように、

体験の記憶が再解釈される過程で、確信が後から静かに生まれる。

神経心理学の研究では、私たちは行動した後にその結果を振り返り、都合のよい方向に信念を更新しやすいことが示されています。

Lefebvre らの研究では、こうした “事後的な再評価” の過程で前頭前野が重要な役割を果たし、特に自分にとって望ましい情報が入ったときほど、前頭前野が強く反応して信念が上書きされることが報告されています。

つまり、「行動 → 反省 → 確信」という遅延的生成が人間の自然なリズム。

だからこそ、「すぐに実感がない」と感じても、それは正常なプロセスなのです。

出典:Behavioural and neural characterization of optimistic reinforcement learning

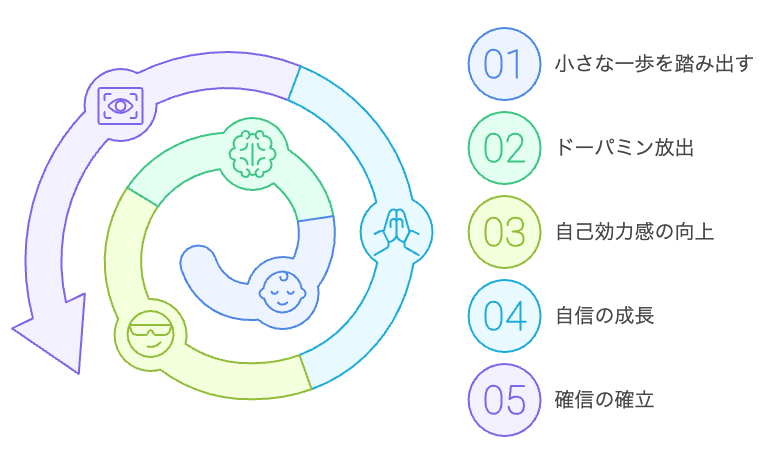

行動が確信を生む:自己効力感の心理的代謝モデル

この心理サイクルを整理すると、次のような効力感の代謝モデルになります。

→ …この循環が自己効力感を成長させる。

これはまるで細胞が古い物質を分解し、新しいエネルギーを合成するような、

心的代謝(psychological metabolism)です。

行動を止めることは、この代謝を止めること。

不安や停滞は、代謝が一時的に滞っているサインにすぎません。

トラ会員アップのような行動は、このサイクルを外的に “再始動” させるスイッチです。

それは確信を証明するためではなく、確信を生み出す環境を整える行為なのです。

行動は、内的代謝の呼吸。

動けば酸素が入るように、経験が心の中で信念を育てていく。

“他者の効力” が自分を動かす:相互効力感という社会的代謝

自己効力感は、本来「自分の中で育つ信念」だと考えられています。

けれども実際には、人は他者との関係性の中で効力を感じる生き物です。

一人では信じられなかった可能性を、誰かの行動や言葉が代わりに信じてくれる。

その瞬間、効力感は「個人のもの」から「相互に循環するもの」へと変化します。

社会的効力感:他者の成功が “共感的トリガー” になる

神経科学の研究によれば、他者が成功する場面を見ると、

私たちの脳内でも運動前野・島皮質・報酬系が同時に活性化します。

これはいわゆる「ミラーニューロン系」の作用であり、

他者の達成体験が自分の神経的報酬として再現される現象です。

つまり、他者の成功は “自分の潜在的成功” を刺激する。

これは単なる憧れではなく、脳内で実際に報酬系が反応している物理的事実です。

Gradatim の読者が「他の人の習慣を見ると、自分も動きたくなる」と感じるのは、

この神経的共鳴の効果によるものです。

行動の観察が、行動の準備を促す ─ それが代理効力感(vicarious efficacy)の実態です。

出典:Imitation, empathy, and mirror neurons

共感の質が効力感を変える

ただし、誰の成功を観察するかによって、効力感の方向性は変わります。

スタンフォード大学の研究では、“自分と類似した他者”の成功を見ると自己効力感が上がる一方、

“遠すぎる他者”の成功は逆に自己否定感を誘発することが示されています。

このため、Gradatim が提示する「現実的で続けられる習慣」や「同じ40代の実感記録」は、

読者にとって最適な代理体験として機能します。

そこに描かれているのは理想ではなく、人間的なプロセスの共有だからです。

出典:Superstars and Me: Predicting the Impact of Role Models on the Self

言語が “共同の効力場” をつくる

さらに重要なのは、コミュニティや言葉によって形成される共同効力感(collective efficacy)です。

これは、チームや集団が「私たちはやり遂げられる」と感じる感覚で、

社会心理学では集団のパフォーマンス予測因子として強い影響を持つことが分かっています。

Gradatim のコメント欄やリベシティの交流スレッドは、

個々の「頑張り」ではなく、「一緒に歩いている」という静かな共感のフィールドを生み出しています。

その場で交わされる「わかります」「自分もそうでした」という言葉は、

個人の効力感を社会的文脈の中で再活性化させる装置です。

出典:Exercise of Human Agency through Collective Efficacy

相互効力感という “代謝的つながり”

ここまでのプロセスを統合すると、

自己効力感は閉じた回路ではなく、相互に酸素を交換し合う代謝系のように見えてきます。

この相互作用によって、

私たちは「他者の行動に呼吸を合わせ、自分の行動を再開する」ことができる。

トラ会員アップは、そうした社会的代謝への接続点です。

それは単なる所属ではなく、

「他者の確信と自分の確信が循環し合う場への参加」なのです。

確信なき決断:成熟した自己投資の構造

私たちはしばしば「決断は確信のあとにやってくる」と思い込んでいます。

しかし実際には、人は確信がないからこそ、決断を通して自分を育てる存在です。

この構造を理解することは、自己投資や成長の意思決定における “心理的自由” を取り戻すことにつながります。

「迷い」を否定しない意思決定モデル

従来の経済学的意思決定モデル(合理的選択理論)は、

選択肢を比較し、最も利益が高いものを選ぶという前提で構築されてきました。

しかし、行動経済学や神経心理学の研究によれば、

人の意思決定の多くは不完全な情報と感情の揺らぎの中で行われるものです。

つまり、“迷う” ことは欠陥ではなく、

不確実性を内包したまま自己を更新しようとするプロセスなのです。

トラ会員へのアップも、「確信がないからこそ動いてみる」という、

成熟した不確実性受容の一形態といえます。

出典:Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk

行動が「確信の前提条件」をつくる

神経科学では、意思決定が行動の後にも再評価され続けることが確認されています。

Camilleらの研究では、選択した後にその結果を「別の選択肢と比較」する際、眼窩前頭皮質(OFC)が価値を再計算し、後悔や満足感といった感情に応じて判断基準が調整されることが示されています。

このような過程は、行動の整合性を保つために選択後の評価が変化する、いわば “事後的な価値の組み替え” として理解されています。

つまり、人間の脳は「動いてから確信する」ように設計されている。

行動が先行し、その後に信念が形成されるという順序は、

心理的な錯覚ではなく神経的メカニズムに基づく自然な現象です。

この視点に立てば、「準備が整ってから動く」という考えはむしろ不自然です。

確信は準備の “結果” ではなく、行動の “副産物” なのです。

出典:The involvement of the orbitofrontal cortex in the experience of regret

自己投資 = “保証のない未来” への票を投じること

自己投資とは、未来の自分に対して行う非対称的な賭けです。

現時点では成果も保証もないが、

「この行為が未来の自分を作る」と信じるわずかな効力感に基づいて動く。

この心理的プロセスは、単なる金融投資のような数字のリスクではなく、

自分の考え方や生き方そのものを扱う “内面的なリスク管理”と言えます。

この “保証なき投資” を可能にするのが、これまで述べてきた自己効力感です。

確信がない状況で動けるのは、「過去に行動した自分を信頼できる」から。

この “行動履歴に対する信頼” こそ、Gradatim が言う内的資産(Inner Capital)です。

それは預金残高ではなく、試行と失敗を通じて築かれた「生きた確信」の残高です。

成熟とは、「保証のなさ」と共に歩く力

心理学者アーノルド・モーデンソンは、

成熟とは「不確実性に対して耐性を持つこと」だと述べています。

確信をもつよりも、確信が揺らいでも動き続けられる柔軟性こそが、

成長の本質です。

トラ会員アップの決断は、この意味で「成熟の通過儀礼」といえます。

“完全な準備” を求める心をいったん手放し、

「動きながら考える」という姿勢に身を置く。

それは、不安を消すための行動ではなく、

不安と共に進むための選択なのです。

行動が先、確信はあと:心の代謝としての自己投資

私たちはつい、確信をもってから動こうとします。

けれども本稿で見てきた通り、確信とは行動の “結果” としてしか生まれません。

確信を待つ時間の中では、自己効力感の代謝は止まり、

思考は閉じた回路の中で酸素を失っていきます。

一方で、「確信はないけれど、やってみよう」と動く瞬間、

心は小さな呼吸を取り戻します。

その呼吸こそ、自己効力感という内的代謝が再び動き出す音なのです。

自己効力感は「行動の代謝酵素」

ここまで見てきた4つの情報源(成功体験・代理体験・言語的説得・情動的状態)は、

心の代謝を回す “酵素” のような働きをします。

それらが整うと、行動は自己信頼に変換され、

自己信頼は次の行動を促すフィードバックを生みます。

この循環を回すことが、“自分の中の生命力を維持する” ということです。

逆に言えば、行動を止めることは、心理的エネルギーの停滞でもあります。

不確実性を「燃料」に変える生き方

不確実な未来を恐れて行動を控えると、確信は得られません。

しかし、不確実性の中で動くと、それ自体が新しい情報を生成し、

脳は未来を再予測するための新しい地図を描き始めます。

これは神経可塑性による「予測誤差学習」の本質であり、

行動こそが学習と変化を同時に生む唯一の方法です。

Gradatim が重視してきた “考えながら動く” という姿勢は、

不確実性をリスクではなく燃料として使う態度です。

それは “確信のないまま進むこと” を、

「恐れ」ではなく「生命の証」として受け入れる生き方です。

出典:The free-energy principle: a unified brain theory?

自己投資=「代謝的存在としての自分」を信じること

自己投資とは、「今の自分が未来の自分を育てる」プロセスです。

つまり、投資の本質は代謝です。

今日の行動が、明日の自己概念を再生産し、

その自己概念がさらに次の行動を呼び起こす。

お金・時間・努力といった外的投資の背後で、

常にこの “心的代謝” が静かに働いています。

「保証がないからやめておこう」と思うとき、

それは代謝の流れを止めようとする防衛反応です。

けれども、生命とはもともと不安定な系。

変化し続けることそのものが、生きている証なのです。

トラ会員アップは、自己代謝の「呼吸点」

トラ会員へのアップグレードとは、単なる制度上の切り替えではなく、

内的代謝の呼吸を再開する行為です。

「確信が持てないからやめておこう」と感じた地点こそ、

行動によって確信を生み出す “代謝点” です。

そこから、行動と意味づけが再び循環を始め、

内的資本(Inner Capital)がゆっくりと増えていく。

それが Gradatim が描く「行動哲学」と「成長マインド」の交点なのです。

結語:Gradatim の哲学に還る

“Gradatim” :一歩ずつ、という意味の言葉は、

確信ではなく、代謝のリズムそのものを指しています。

確信がなくても一歩を踏み出すこと。

その一歩が次の代謝を生み、

人は思考・感情・行動のすべてを更新し続ける。

トラ会員へのアップは、その一歩の象徴です。

保証のなさを抱えたまま、それでも前に進む。

そこに、真の成長と成熟が宿ります。

おことわり

本記事は、心理学および行動科学の理論をもとに「自己投資」「自己効力感」「意思決定」に関する一般的理解を深める目的で執筆されたものです。

医療・心理療法・経済的投資に関する助言を目的とするものではなく、内容の適用には個人差があります。

記事中の研究・理論・引用文献は、信頼できる一次情報をもとに執筆していますが、最新の知見に基づき随時更新される可能性があります。

ご自身の行動・判断にあたっては、専門家への相談を含め、主体的な意思決定をお願いいたします。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント