思考のミニマリズムが、知的生産を変える

私たちは、情報と選択肢にあふれた時代に生きています。

脳は常に刺激にさらされ、思考は断片化し、注意は細切れになる。

本を読むにも、考えをまとめるにも、「集中できない自分」に戸惑うことが増えてはいないでしょうか。

そんな中で、注目すべきは — 「削ぐ」ことの知性です。

ミニマリズムは、単に物を減らす美学ではなく、思考と行動を最適化するための設計思想です。

余白をつくることで、思考の処理能力を高め、創造的な判断を生み出す土台を整える。

つまり、“持たない” ことは、より深く “考える” ことに他なりません。

その鍵となるのが、「動きながら整える」という発想です。

階段を登り降りするという単純な動作には、前頭前野の活動を安定させ、脳内のノイズを静める効果があることがわかっています。

この繰り返しの動きが、まるでハードディスクを整理するように思考の断片を再配置し、神経のデフラグ効果をもたらすのです。

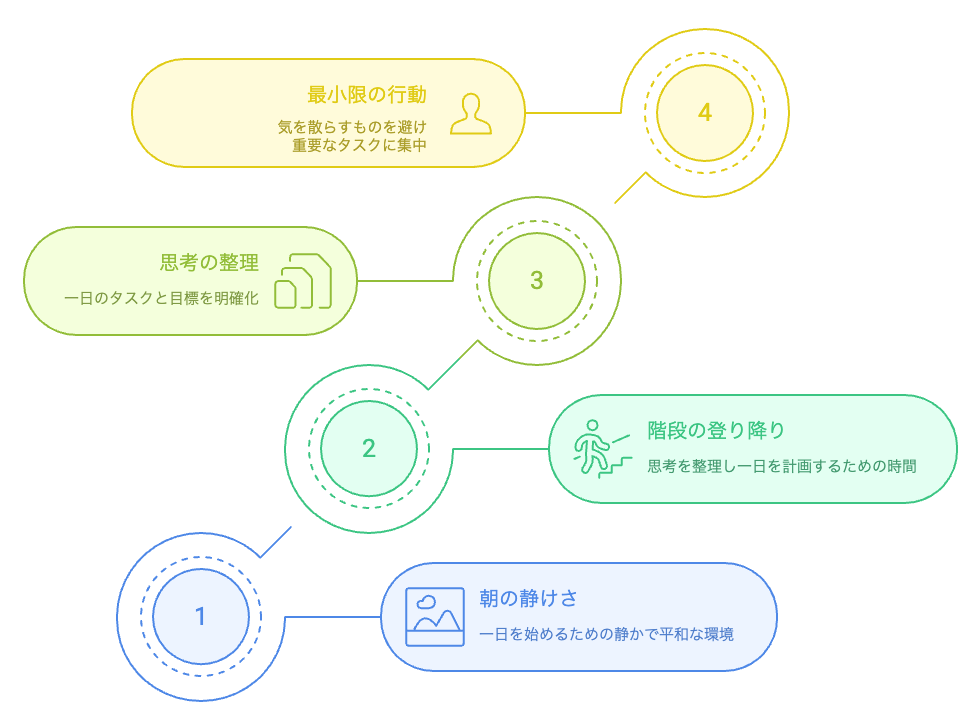

本記事では、ミニマリズムを「行動と脳の設計論」として捉え直し、朝の習慣設計、情報削減、静かな集中 — その三層から知的生産力を高めるための視点を整理します。

思考を削ぎ落とすことが、なぜ “新しい豊かさ” につながるのか。

あなたの一日の始まりに、静かに息づく “動くミニマリズム” の力を見ていきましょう。

階段運動がもたらす “神経のデフラグ効果”

「階段を登る」という単純な動作は、思考のノイズを削ぎ落とす最小単位のメンテナンス行為です。

脳科学的に見ると、このようなリズミカルで反復的な運動が、神経回路の同期と整流を促すことが分かっています。

米・スタンフォード大学の研究では、歩行中に創造的発想力が平均60%向上することが報告されました。

脳内では「前頭前野(prefrontal cortex)」が活性化しつつも過剰な興奮が抑制され、思考が自然に整理される状態になります。

これは、ハードディスクの断片化を整える “デフラグ” のように、散逸した情報が秩序を取り戻す過程に似ています。

脳の休息やリセットに関わるのが、デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)と呼ばれる神経回路です。

DMNは、意識が内省的・雑念的なときに働きますが、長時間の活動は「思考疲労」や「集中力の低下」を引き起こします。

カナダのブリティッシュコロンビア大学の研究によれば、軽い運動中にDMNの過剰活動が抑えられ、その結果、注意力と実行機能(executive function)が安定することが確認されています。

この「神経の整流」こそが、日常の中で実践できる思考のデフラグです。

階段を登り降りするたびに、感覚とリズムが身体を支配し、過剰な思考が沈静化する。

このとき脳は、“考えようとする” 状態から “考えが整う” 状態へと移行しています。

心理学的には、これは「自動化による認知資源の節約(automaticity)」の現れでもあります。

単純な動作を繰り返すことで、意思決定の負担が軽減され、深層的思考(deep cognition)にエネルギーを回せるのです。

階段の一段一段が、思考の断片を再配置する。

それは静的な瞑想ではなく、“動く思考整理術” である。

出典:Stanford study finds walking improves creativity

Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking

Experience sampling during fMRI reveals default network and executive system contributions to mind wandering

朝活×ミニマリズム=行動設計の最適化

朝という時間は、思考をリセットし、行動をデザインし直すための最も純粋なキャンバスです。

多くの研究が示すように、起床後2〜3時間は脳の前頭前野が最も安定して働く「意思決定のゴールデンタイム」。

この時間をどう使うかが、その日全体の集中力・判断力・創造性を決定づけます。

心理学者ロイ・バウマイスター(Roy Baumeister)が提唱した「意思決定疲労(Decision Fatigue)」の研究によると、

私たちは1日に約35,000回もの選択を行い、そのたびに脳のエネルギー(グルコースと認知資源)を消費しています。

選択が多いほど脳の疲労が進み、重要な判断の質が低下する。

この “選択疲れ” から自分を解放する鍵が、ミニマリズム的な行動の自動化です。

たとえば、毎朝のルーティンを「決めておく」ことで、脳は余計な判断をスキップし、思考資源を温存できます。

アップル創業者スティーブ・ジョブズが同じ服を着続けたのも、オバマ元大統領が「グレーかネイビーのスーツしか着ない」と語ったのも、すべてこの「意思の節約」を目的としていました。

それは単なる美学ではなく、戦略的ミニマリズムです。

朝活における行動設計を、ミニマリズムの視点で整理すると以下のようになります:

| 項目 | 目的 | ミニマリズム的ポイント |

|---|---|---|

| 起床時間の固定 | 体内時計の同期 | 「いつ起きるか」を考えない |

| 朝の階段運動 | 神経ネットワークの活性化 | 単調な動作で脳を整流 |

| 朝食の定型化 | 判断の節約 | 「何を食べるか」を自動化 |

| スマホ非接触時間 | 情報遮断 | 外部刺激を最小化して思考を保全 |

脳科学的に見ても、「定型化された行動」は基底核(Basal Ganglia)によって処理されるため、前頭前野(意識的思考を司る領域)への負担を軽減します。

この分離構造こそが、「習慣化が意思を支える」という実践的メカニズムです。

つまり、ミニマリズムとは脳の構造的節約術なのです。

朝の行動を最小限のパターンに整理することで、「考えないこと」によって「考える力」を温存する。

思考の明晰さを守るために、行動の枠をデザインする。

それが、現代的な知的生産における “朝の戦略” です。

出典:Ego Depletion: Is the Active Self a Limited Resource?

The role of the basal ganglia in habit formation

The role of the basal ganglia in habit formation(PDF)

情報過多社会における「思考のミニマリズム」

私たちの脳は、想定以上に「情報の重力」に引きずられています。

SNSの通知、メール、ニュース、タイムライン。

絶え間なく流れ込む刺激は、私たちの意識を “分断” し、深い思考を阻んでいます。

心理学ではこの現象を「注意残余(attention residue)」と呼びます。

米・ミネソタ大学のソフィー・ルロア(Sophie Leroy)の研究によれば、タスクを切り替えるたびに脳の一部が前の作業を保持し続け、集中が次の対象に完全に移行しないことが分かっています。

つまり、「複数の思考を同時に抱える」状態が、知的パフォーマンスを確実に削ぐのです。

「選択肢の削減」が脳を救う

人間の前頭前野が処理できる情報量には限界があります。

ノーベル賞経済学者ハーバート・サイモンは「情報が豊かになると、注意が貧しくなる」と述べました。

つまり、現代の課題は “情報不足” ではなく、“注意資源の枯渇” なのです。

心理学者バリー・シュワルツが提唱した「選択のパラドックス(Paradox of Choice)」でも、選択肢が多いほど満足度が低下し、決断が遅れることが実証されています。

この理論を日常に応用するなら、

- SNSのフォロー数を減らす

- 情報源を3つに絞る

- タスクを「今日やる3つ」に限定する

といった “思考の節約設計” が有効です。

こうした選択削減は、脳に「余白(cognitive whitespace)」を生み出し、それが次のアイデアや創造的洞察の “発火点” になります。

SNS断捨離とデジタル・ミニマリズム

ハーバード大学のカル・ニューポート(Cal Newport)は、著書『Digital Minimalism(デジタル・ミニマリズム)』の中でこう述べています。

“真に深い思考を守るためには、デジタルの使用に哲学を持たねばならない。”

SNSの利用を単なる「時間の無駄」と捉えるのではなく、“注意資源をどこに投資するか”という意識的選択こそが、現代の知的リテラシーです。

研究でも、SNSの過剰使用が集中力・自己効力感・幸福度を下げることが報告されています。

出典:No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression

No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression(PDF)

情報を減らすことは、沈黙を取り戻すこと

荘子は「無為自然」を説き、「構えすぎない知性」の重要性を語りました。

現代のミニマリズムは、まさにこの哲学の再解釈です。

“入力を減らす” という行為は、単なる節制ではなく、思考の純度を取り戻すための沈黙の実践。

情報を削ることは、感情のノイズを消し、思考を深く沈める準備でもあります。

静寂は空白ではなく、創造の母胎です。

余白を恐れずに受け入れることで、思考の深層が再び息を吹き返す。

1.「無為」とは:作為を手放すこと

「無為」とは、“何もしない” という意味ではありません。

むしろ、「意図的に操作したり、コントロールしようとしない」という態度を指します。

人が自分の利益や理屈で世界を変えようとすると、かえって自然の調和を乱してしまう。だから荘子は、

「人為(じんい)を離れ、流れにまかせる」

ことを理想としました。

2.「自然」とは: “ありのまま” の状態

荘子のいう「自然(じねん)」は、“ネイチャー” という意味だけではなく、

「自ずから然(しか)り」=自分の本性のままに存在する

という、存在のあり方を表します。

つまり「自然」は、「本来そうであること」「他者の思惑に左右されないこと」です。

3.「無為自然」とは:自然の流れに沿って生きること

両者を合わせた「無為自然」は、

「作為を捨て、自分と世界の本来の流れに調和して生きる」

という生き方を意味します。

これは “怠ける” のではなく、“無理をしない”という実践哲学です。

たとえば、

水が形を変えながらも流れを止めないように、

木が曲がりながらも生を全うするように、

人もまた、力まずに自分らしく在ることが大切だと説かれます。

現代的に言えば…

「無為自然」は、

に近い考え方です。

静かな集中が最強の生産性を生む

静けさは、単なる “音のない状態” ではありません。

それは、思考のエネルギーが一方向に流れ始める瞬間のことです。

周囲が静かでなくても、心のノイズが減れば、集中は再現される。

ミニマリズムの本質は、この「内的な静寂」の設計にあります。

脳は静けさの中で再構築される

ドイツのマックス・プランク研究所による実験では、静寂な環境で過ごしたマウスの脳に新たな神経細胞が生まれたことが確認されています。

この「神経新生(neurogenesis)」は、記憶や創造的思考に関わる海馬(hippocampus)で活性化しました。

つまり、静けさは脳を休めるだけでなく、“再構築” させる力を持つのです。

静かな時間は、外的刺激を遮断することでデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)の活動を安定化させ、無意識下での情報統合や洞察(insight)を促します。

これが心理学で言う「インキュベーション効果(incubation effect)」 —

一見休んでいるようで、実は創造的思考が水面下で整理されている状態です。

出典:Is silence golden? Effects of auditory stimuli and their absence on adult hippocampal neurogenesis

集中とは、“意識の収束” ではなく “ノイズの減衰” である

多くの人が「集中しよう」と努力しますが、集中とは何かを増やす行為ではなく、減らす行為です。

脳科学的にも、集中して課題に取り組むときには、視覚野や聴覚野など感覚領域の一部活動が抑制され、注意制御ネットワークや前頭前野など、課題に関連する領域だけが選択的に活性化します。

この状態を意図的に作るためには、「やらないこと」を明確にすることが最も効果的です。

机の上に最小限のツールしか置かない。

作業時間を1ブロックにまとめ、通知を切る。

“静寂のフレーム”を 整えることで、思考のピントが合うのです。

出典:Neuroimaging Studies of Attention: From Modulation of Sensory Processing to Top-Down Control

Engaging in an auditory task suppresses responses in auditory cortex

哲学が教える「静寂の能動性」

西洋哲学では、ハイデガーが “沈黙(Schweigen)” を思索の条件として位置づけました。

彼にとって沈黙とは、言葉の欠如ではなく、「存在を聞くための構え」でした。

同様に、東洋哲学における荘子の “無為自然” も、行動の停止ではなく、構えの脱力による最適化を意味します。

つまり、静寂とは「止まる」ことではなく、「整う」こと。

思考を急がず、余白に任せることによって、脳と意識が再び “同期” する瞬間が訪れるのです。

静寂が生産性を最大化する理由

近年の注意制御研究では、マインド・ワンダリング(心の漂流)を一定程度許容することが創造性を高めることが明らかになっています。

意図的な “何もしない時間” が、問題解決や発想の質を押し上げる。

ミニマリズムは、この「何もしない時間」を取り戻す哲学でもあります。

それは、行動の停止ではなく、知的エネルギーの再配分。

外へ散らばった注意を内へ戻し、脳の再生と創造を同時に促す。

出典:Inspired by Distraction: Mind Wandering Facilitates Creative Incubation

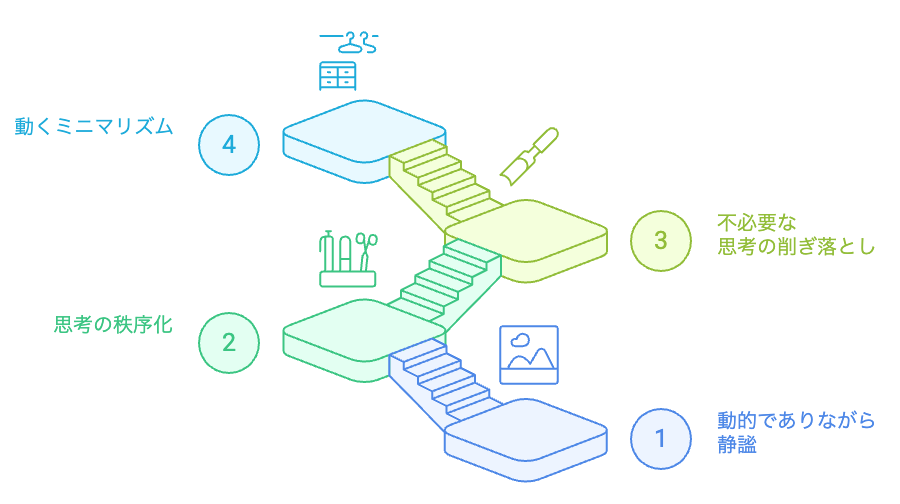

まとめ:「動くミニマリズム」が導く知的生産の新常識

私たちは長いあいだ、「成果を上げるためには、何かを増やさなければならない」と信じてきました。

情報を増やし、行動を増やし、ツールを増やす——。

しかし、思考の質を高めるために本当に必要なのは、「増やす」ことではなく、削ぎ落とす勇気なのかもしれません。

ミニマリズムとは、単に “持たない生活” ではなく、脳の設計思想です。

- 階段を登り降りするという単純な動作が、神経回路を整流し、思考のノイズを沈める。

- 朝の習慣を定型化することで、意思を節約し、思考資源を創造的な領域へ振り向ける。

- 情報を減らすことで、注意の密度が高まり、思考が深さを取り戻す。

- そして静寂の中で、脳は再び “創造” を始める。

これらの流れはすべて、「動くミニマリズム」という一本の糸でつながっています。

- 静止して心を整えるのではなく、動きながら思考を削ぎ落とす。

- 動的でありながら、静謐(せいひつ:静かで安らかなこと。世の中が穏やかに治まること。太平。)

この矛盾のなかにこそ、現代の知的生産における新しいバランス点があるのです。

脳科学者ダニエル・レヴィティン(Daniel Levitin)は著書『The Organized Mind』でこう述べています。

“私たちの脳は、秩序ある環境でこそ最高の創造性を発揮する。”

この「秩序ある環境」は、外的な整理整頓だけでなく、内的な静けさ=思考の秩序化をも意味します。

ミニマリズムは、外と内の秩序を同時に整える “知的生産の設計技術” なのです。

一段ずつ、思考を置いていく

物を減らすことは、時間を増やすことではない。

情報を減らすことは、無知になることでもない。

それらはすべて、「自分が何に意識を向けるか」を再定義する行為です。

“動くミニマリズム” とは、忙しい現代における静かな反逆であり、深く考えるための、最もミニマルな実践です。

明日の朝、階段を登るその瞬間 ——

あなたの思考もまた、ひとつの整然としたリズムを取り戻すでしょう。

おことわり

本記事は、ミニマリズム・神経科学・心理学・哲学に関する既存研究をもとに、編集部が独自に再構成した内容です。

医学的診断・治療を目的とするものではなく、思考整理や行動設計の一助としてお読みください。

研究紹介にあたっては、信頼性の高い一次情報を参照していますが、最新の知見を反映する保証はありません。

コメント