社会を知ることは、自分を知ることでもある

ある秋の日、私は国勢調査員として一軒一軒の玄関を訪ねていました。

目的は、日本に住むすべての人と世帯の実態を把握する「国勢調査」。5年に一度行われる、社会の今を写し取るための大きな取り組みです。

およそ180世帯を担当し、昼間に不在の家や、インターホン越しの短い会話を繰り返しました。何度も足を運び、ようやく調査票を受け取ることもありました。

その過程のひとつひとつに、社会という “生きもの” の温度のようなものを感じました。

私は放射線技師として、日常的にデータを扱う仕事をしています。数値の正確さや再現性には人一倍こだわってきましたが、国勢調査の現場で触れた「データ」は少し違っていました。

それは、誰かの生活の延長線上にある、生きた数字でした。

この経験を通して感じたのは、数字の裏にある人の営みや、信頼の積み重ねの大切さです。

報酬で測ることのできない価値が、確かにそこにありました。

国勢調査員の仕事は、静かに社会を支えるもう一つのフィールドワークだと思います。

今回はその体験を通して感じた、データの重み、他者貢献、そして “先出し” の力についてお伝えしたいと思います。

国勢調査員のリアル:180世帯という現場

国勢調査員の業務は、単純な書類配布ではありません。

地域の一軒一軒を訪ね、実際に人と向き合い、信頼関係の中でデータを収集する行為です。担当範囲はおよそ180世帯。

地図上では数ブロックに過ぎませんが、実際に歩いて回ると、そこには180通りの暮らし方と、180通りの応対があります。

昼間は不在の家が多く、再訪を繰り返すうちに、住宅街の時間の流れや生活のリズムが見えてきました。朝は小学生の通学、午後は買い物帰りの高齢者、夕方には家族連れの車。

データとしては「1世帯」ですが、その背後には日々の生活が静かに息づいています。

調査の現場では、効率だけを追うわけにはいきません。

インターホン越しの短い会話でも、相手が安心して応じてくれるかどうかは、声のトーンや言葉の選び方で決まります。

行政の “顔” として訪問する以上、わずかな対応の差が印象を左右する。

調査員は単なる配布者ではなく、地域社会の信頼を預かる立場だと実感しました。

また、国勢調査の方法も年々変化しています。

紙の調査票だけでなく、インターネット回答の割合が増え、世帯ごとに説明の仕方を変える柔軟さが求められました。

ある高齢者世帯では、手書きでの回答を希望され、別の家庭では「スマホから入力しておきます」と軽やかに応じてくれる。

世代によるデジタル格差が、同じ地域の中にも確かに存在していました。

その一方で、すべての世帯を訪ねることで見えてくるのは「地域の密度」です。近所づきあいが希薄といわれる時代でも、玄関口で交わされる一言や会釈の中に、社会の “ゆるやかな連帯” が息づいています。

調査員の仕事は、その連帯を一時的に可視化するようなものかもしれません。

180世帯を歩き終えたとき、私は「データとは人の集合である」という当たり前の事実に改めて気づきました。

数字として提出される結果は、統計表の一部として処理されていくかもしれません。

しかし現場で感じたのは、その一つひとつに生活の背景と文脈があり、正確に届ける責任の重さでした。

国勢調査員の活動は、単なる作業ではなく、社会の基盤を支える “観察の仕事” だといえます。

データを集めることは、人の営みを理解すること。歩くほどにそれを実感する現場でした。

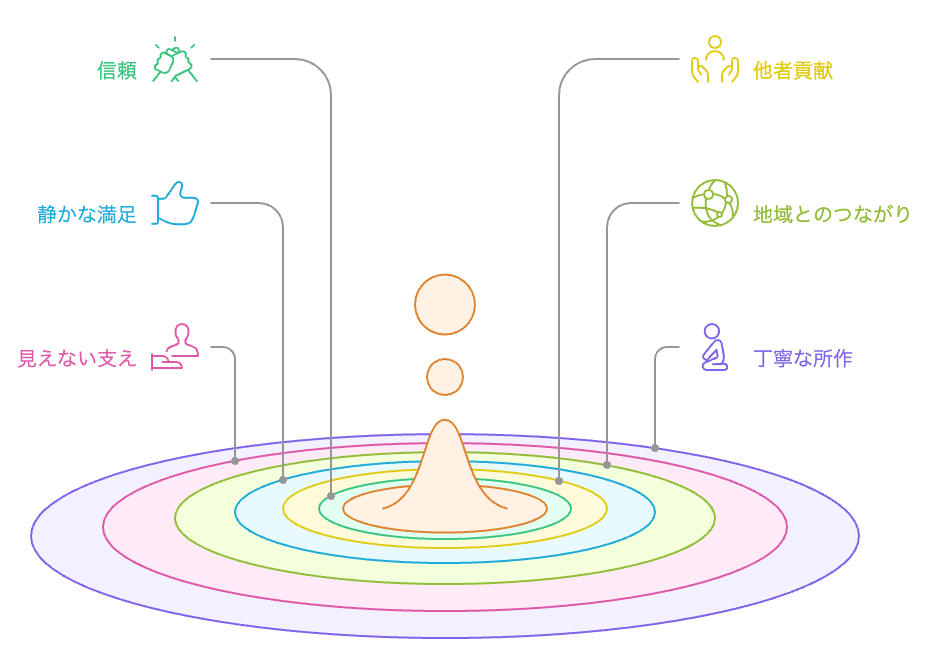

他者貢献と信頼貯金の実感

国勢調査員として地域を歩くうちに、私は「他者貢献」という言葉を、これまでとは少し違う角度から捉えるようになりました。

それは誰かを直接助けることではなく、社会の信頼構造の一部として機能すること。

目立たずとも、誰かの行動の前提を静かに支える働き方です。

調査員の仕事には、明確な成果指標がありません。

どれだけ丁寧に対応しても、評価の声が返ってくることはほとんどない。

しかし、正確に記入された調査票が回収され、担当エリアの提出を終えたときに感じるのは、数字以上の安堵感でした。

それは、見えない場所で社会を支える “土台” のような満足感です。

信頼は、短時間の対話の中に芽生えます。

初対面の相手にドアを開けてもらうためには、丁寧さと誠実さの積み重ねが必要です。

一度信頼を得られれば、次の訪問は驚くほどスムーズになります。

小さな成功体験の連鎖は、地域との関係を静かに変えていきます。

この「信頼の循環」は、金銭的な報酬とは別の価値として残っていくのだと思いました。

リベ大で学んだ「先出し」の考え方にも通じる部分があります。

信頼を得たいと思うなら、まずこちらから信頼を示すこと。

時間や労力を惜しまず、相手が安心できる行動をとる。

国勢調査員の現場では、それがそのまま成果につながりました。たとえば、わずかな声かけや、書類を丁寧に折りたたむといった所作が、信頼のきっかけになる。

それらの “先出し” の積み重ねが、地域社会を成り立たせているのだと実感しました。

また、他者貢献とは、必ずしも感謝される行為ではありません。

むしろ、誰に知られなくても社会が円滑に回るよう支えること。

放射線技師としての仕事にも近い感覚です。

被ばく線量を最小限に抑え、画像の品質を確保する。

結果だけが評価される裏で、丁寧なプロセスが不可欠である点は同じです。

国勢調査員としての数週間は、社会の中での「信頼の流れ」を実感する時間でした。

それは一人ひとりの小さな行動が、最終的に統計という大きな形となって現れる過程。

他者貢献は目に見えにくいものですが、その不可視性こそが、社会を穏やかに支えているのだと思います。

報酬のリアルとやりがいのバランス

国勢調査員の活動には、一定の報酬が設定されています。自治体ごとに多少の差はあるものの、180世帯前後を担当する場合、おおむね4〜5万円前後が目安です。

期間にすると約1か月。作業内容を時間に換算すれば、時給換算で1,000円を下回ることもあります。

数字だけを見れば、決して効率の良い仕事とは言えません。

しかし、現場を歩き終えてみると、報酬の評価軸は単純な金銭換算に収まりませんでした。

再訪を重ねる中で相手の信頼を得ること、丁寧な説明を心がけること、そして期限内に正確なデータを提出すること。

これらは外からは見えない努力ですが、調査員としての誇りを支える要素でもあります。

お金として受け取る報酬は、あくまで表面的な対価にすぎません。

実際には、時間の使い方を再考し、社会との関係を再構築する機会そのものが「報酬」だったように思います。

人と直接関わり、行政の仕組みの一端を担うことで、日常の外側にある社会構造を体感する。

この経験は、日々の仕事や暮らしの中では得にくい種類の報酬でした。

一方で、金銭的な報酬があるからこそ「責任感」が生まれるという側面も否定できません。

ボランティアではなく、契約の下で成果を納める立場としての緊張感。

この感覚は、プロフェッショナルとしての意識を保つ上で重要な役割を果たしていました。

つまり、国勢調査員の報酬は、金銭と社会的責任の “二重構造” で成立しているのです。

この仕事を終えてみて感じたのは、報酬とは「手に入れるもの」ではなく「自分の中に積み上がるもの」だということでした。

数字で測れない満足感や、社会の一部を構成している実感。

それらは銀行口座には記録されませんが、確かに個人の成長や視野の広がりとして残ります。

お金を目的にして始めたわけではない仕事が、最終的に心の報酬として返ってくる。

その循環を体験できたこと自体が、最も大きな「やりがい」だったのかもしれません。

「先出し」マインドで考える地域貢献

国勢調査員としての経験を通して、私が強く意識したのは「先出し」という考え方でした。

リベ大でよく語られるこの概念は、「見返りを求めずに信頼を積み上げる」という行動原理です。

社会の仕組みを動かすのは、大きなリターンを狙った競争ではなく、地道な Give の積み重ね。

国勢調査は、その最たる例だと感じました。

調査員の仕事には、即時的な成果が見えません。データは集計され、数か月後に統計表として発表される。

その時点で、自分が訪ねた一軒一軒の痕跡は消え、数字だけが残ります。

しかし、その匿名性の中にこそ「社会の信頼」が宿っています。

個人の行動が記録に変わり、記録が政策の礎になる。

それは、個々の Give が社会の Return へとつながる過程そのものです。

「先出し」は、抽象的な理念ではなく、行動の積み重ねによってしか成立しません。

たとえば、訪問時にポストの位置を確認し、手紙が濡れないよう配慮する。

返答を急かさず、相手の生活リズムに合わせて再訪する。

そうした小さな姿勢の差が、信頼の形成を左右します。

一方的な押しつけではなく、相手を尊重する時間の使い方が、結果的に社会的な信用を生み出していくのです。

この考え方は、職場でも、個人の活動でも同じです。

放射線技師としての業務でも、患者や同僚との関係において、まず安心を与える行動が信頼の基盤を作ります。

Give は必ずしも言葉やお金ではなく、「誠実さの先出し」として形を取る。

その延長線上に、協力関係や信頼関係が静かに築かれていくのだと思います。

国勢調査の現場で感じたのは、「社会は信頼でできている」という単純な事実でした。

信頼を積み上げるための最小単位が、個人の行動であり、それを絶えず更新し続けることが、社会を滑らかに動かす力になる。

先出しとは、相手に与える行為であると同時に、自分のあり方を整える実践でもあります。

まとめ:社会を支えるという生き方

国勢調査員として過ごした数週間を振り返ると、社会を支えるとはどういうことなのかを改めて考えさせられます。

それは、誰かに評価されるような華やかな役割ではなく、正確さと継続性によって信頼を積み上げる行為です。

そして、この構造は、私が本業で携わっている放射線技師という仕事にも重なります。

医療現場では、撮影データの一枚一枚が診断の根拠になります。

誤差のない画像を提供することは、医師の判断を支え、患者の治療方針を左右します。

それは、統計データが国の政策を支える構造と驚くほど似ています。

どちらも、表に出ない「観察」と「記録」の積み重ねが全体の信頼を形成しているのです。

放射線技師の仕事もまた、データを扱う営みの連続です。

撮影とは、目に見えない現象を数値と信号に変換する行為であり、ノイズや線量、画像コントラストといった物理量を最適化する過程そのものがデータ処理です。

得られた画像は単なる「写真」ではなく、統計的信頼性をもつ医用データであり、臨床判断の根拠となる情報です。

また、放射線技師は、PACS(Picture Archiving and Communication System:画像保存通信システム。放射線画像や検査データをデジタルで保存・管理し、院内ネットワークを通じて医師や他部門と共有する仕組み)や、

RIS(Radiology Information System:放射線情報システム。検査予約・撮影指示・報告書作成・患者情報管理など、放射線科業務全体を支えるデータベースシステム)などのシステムを通じて、医療情報を安全に運用する役割も担っています。

つまり、放射線技師は人を撮る職業であると同時に、医療現場におけるデータの入口を守る専門職でもあります。

この視点で捉えると、国勢調査員としての活動と放射線技師としての仕事には共通点が見えてきます。

どちらも、個人の生活や身体に関わる情報を、信頼を基盤に正確に記録し、社会や医療全体の基礎データとして活用する役割を担っているのです。

違う分野に見えて、根底には「観察・記録・信頼」という同じ構造が流れています。

こうした仕事に共通しているのは、「人を中心に据えたデータの扱い方」です。

数値そのものよりも、そこに込められた背景や文脈を理解しようとする姿勢。

人の暮らしを数で表すことの難しさと、それでも測り続けることの意味。

国勢調査も医療も、最終的には “人を理解するための科学” であり、そこに携わる者には倫理と責任が求められます。

この経験を通じて、私は「社会を支える」という言葉をより具体的に捉えるようになりました。

それは、誰かを導くことでも、目立つことでもなく、正確さ・誠実さ・持続性をもって自分の役割を果たすこと。

その姿勢が、結果として他者貢献になり、信頼を生み出していく。

社会は、可視化されない無数の小さな仕事によって成立しています。

国勢調査員として歩いた数週間は、その “見えない支え” の一部を体験する時間でした。

静かに歩き、正確に記録し、誠実に届ける。

それは、Gradatim ─ “一歩ずつ、着実に” という言葉を象徴するような仕事でした。

社会を支える仕事は、誰の目にも映らないところにこそ存在します。

その静かな積み重ねの先に、信頼という見えない絆が育っていくのだと思います。

社会を支える仕事とは何か:信頼と継続で築く静かな貢献

- 静かに積み重ねることが、最も確かな貢献のかたち

- 社会を支える仕事とは「正確さ × 継続 × 信頼」

- 放射線技師と国勢調査員は、異なる分野で同じ「記録と観察」を担う

- 「先出し」と「他者貢献」は、結果として社会の安定を生む

おことわり

本記事の内容は、筆者が国勢調査員として活動した際の個人的な経験と考察に基づいてまとめたものです。

国勢調査の制度や実施方法については、総務省統計局・各自治体の公式情報をご確認ください。

記事内に登場するエピソードは、個人や特定地域を特定できないように一部内容を再構成・抽象化しています。

公務上の守秘義務に配慮し、調査票や住民情報などの具体的記述は一切含まれていません。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント