朝も夜も変える!40代からの “眠り改善スイッチ” は運動だった

40代を過ぎると、「寝ても疲れが取れない」「朝から体が重い」という感覚が増えてきませんか?

若い頃と同じように眠っているはずなのに、起きても頭がぼんやりしていたり、体がだるかったり…。

その原因の一つが「睡眠の質の低下」です。

そしてもう一つ見落とされがちなのが、日中や就寝前後の運動習慣です。

睡眠と運動は別々に健康に良いことは知られていますが、実は互いに深く関わり合い、相乗効果を生み出します。

夜にちょっとした運動を取り入れるだけで眠りが深くなり、翌朝の動きが軽くなります。

さらに、朝の軽い運動が夜の入眠をスムーズにしてくれるのです。

本記事では、

- 睡眠と運動が互いに影響し合うメカニズム

- 寝る前・起きた後、それぞれのおすすめ運動

- 習慣化のための簡単な工夫

を、40代からの健康習慣づくりの視点で解説します。

「夜の2分」と「朝の3分」で、明日のあなたが変わります。

なぜ寝ても疲れが取れないのか?【40代からの睡眠と運動の関係】

「しっかり寝たはずなのに、朝から体がだるい」「日中もずっと眠気が抜けない」。

40代を過ぎてからこう感じる回数が増えたなら、それは単に加齢のせいではありません。

大きな原因のひとつが、睡眠の質の低下です。年齢とともに深い眠り(ノンレム睡眠)の割合が減り、成長ホルモンの分泌量も減少します。成長ホルモンは筋肉や皮膚の修復だけでなく、脳の疲労回復にも重要な役割を持っています。つまり、浅い眠りが続くと、体も脳もリセットされにくくなるのです。

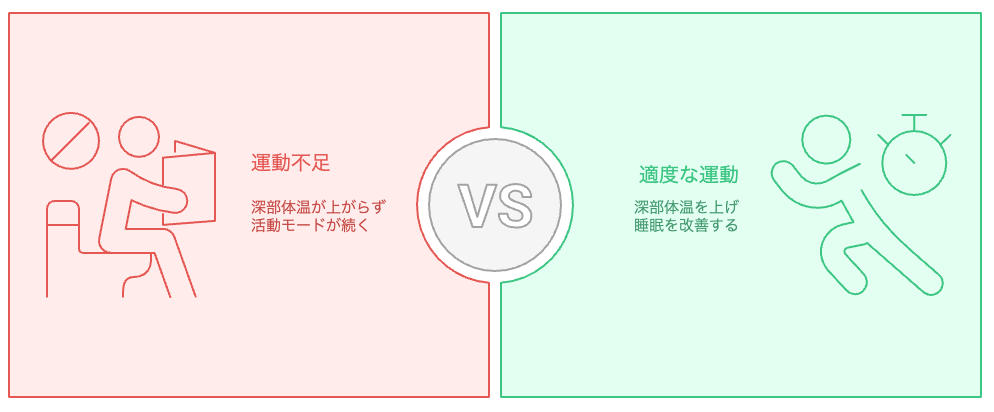

さらに見逃せないのが、日中や就寝前後の運動不足との関係です。

私たちの体は、朝に交感神経が優位になり活動モードに入り、夜は副交感神経が優位になって休息モードに入ります。この切り替えをスムーズにするのが、適度な運動による深部体温の変化と自律神経の調整です。

しかし、運動量が少ないとこのリズムが乱れます。特にデスクワーク中心の生活では、深部体温が日中に十分上がらないため、夜になっても体が “活動モード” から抜けられず、眠りが浅くなります。

反対に、適度な運動習慣は睡眠の質を底上げします。軽い有酸素運動やストレッチは深部体温を一時的に上げ、その後の体温下降で自然な眠気を誘発します。加えて、運動によってストレスホルモン(コルチゾール)が適切に消費され、副交感神経が優位になることで、より深い眠りに入りやすくなります。

つまり、「寝ても疲れが取れない」状態から抜け出すには、睡眠環境を整えるだけでなく、1日の中での運動のタイミングと種類を見直すことが欠かせません。

次のセクションでは、睡眠と運動がどのように互いに影響し合うのか、科学的な裏付けとともに解説します。

出典:Aging alters sleep and hormone levels sooner than expected

Age-Related Changes in Slow Wave Sleep and REM Sleep and Relationship With Growth Hormone and Cortisol Levels in Healthy Men

Sleep

How the Parasympathetic Nervous System Influences Your Mental Health

自律神経を積極的にコントロールする方法とは?

Morning and evening physical exercise differentially regulate the autonomic nervous system during nocturnal sleep in humans

Dose-response relationship between evening exercise and sleep

睡眠と運動の効果的な関係性

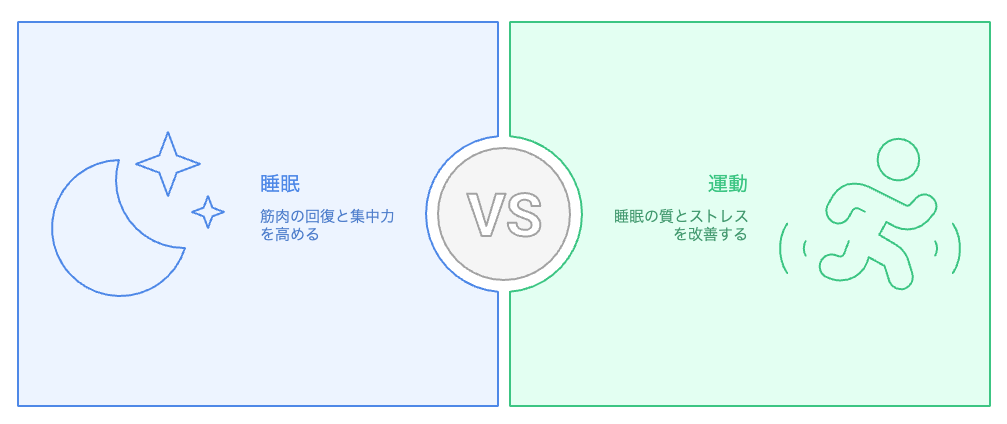

睡眠と運動は「どちらも健康に良い」だけではなく、互いに作用し合うことでそれぞれの効果を高めます。ここでは、睡眠が運動パフォーマンスを上げる理由と、運動が睡眠の質を改善する理由を分けて解説します。

睡眠が運動パフォーマンスを高める理由

質の高い睡眠は、筋肉や神経系の回復に不可欠です。

睡眠中、とくに深いノンレム睡眠時には成長ホルモンが多く分泌され、筋繊維の修復やエネルギー貯蔵(グリコーゲン補充)が行われます(Van Cauter et al., 2000, Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism)。

さらに、十分な睡眠は運動時の集中力や判断力も高めます。米国国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は、睡眠不足が持久力低下や反応速度の遅れを引き起こすと指摘しています。特に40代以降では回復力の低下が顕著になるため、質の高い睡眠がトレーニング効果の差を左右します。

運動が睡眠の質を改善する理由

運動は、睡眠の「入口」と「深さ」の両方に影響します。

軽い有酸素運動(ウォーキングや自転車など)は、深部体温を一時的に上げ、その後の下降によって自然な眠気を誘発します。

また、運動はストレスホルモンであるコルチゾールのレベルを調整し、自律神経を副交感神経優位に傾けます。これにより、入眠がスムーズになり、深い睡眠が得やすくなります。

2024年のメタ分析では、「心と体の両方を動かす運動(ヨガや太極拳など)に加えて、有酸素運動(ウォーキングやジョギングなど)と筋トレを組み合わせると、睡眠の質がより高まる」という研究報告があります。

この組み合わせは、寝つきの良さや深い眠りの割合など、自分の感覚だけでなく、測定データでも改善が確認されています。

このように、良い睡眠が翌日の運動の質を高め、運動がその夜の睡眠を深めるという正のサイクルが生まれます。逆に、睡眠不足と運動不足が重なると、疲労感・集中力低下・代謝低下など負のサイクルに陥りやすくなります。

次のセクションでは、寝る前と起きた後、それぞれに適した具体的な運動メニューを紹介します。

出典:Slow-wave sleep

How Sleep Helps Muscle Recovery and Growth

Sleep and muscle recovery – Current concepts and empirical evidence

Sleep, Athletic Performance, and Recovery

Sleep your way to better athletic performance

Effects of exercise on sleep quality in general population: Meta-analysis and systematic review

寝る前におすすめの運動【睡眠の質を上げる夜の習慣】

寝る直前の過ごし方は、その夜の眠りの深さに直結します。特に40代以降は、激しい運動よりも副交感神経を優位にして体温をゆるやかに下げる動きが効果的です。ここでは、就寝30〜60分前におすすめの運動を紹介します。

快眠ストレッチ(肩・腰・太もも裏)

- ポイント:

- 筋肉の緊張をゆるめ、血流を促進

深い呼吸とセットで行うとリラックス効果が高まる

- 筋肉の緊張をゆるめ、血流を促進

- やり方(例:太もも裏ストレッチ):

- 仰向けに寝て片足を伸ばし、もう片足をタオルで支えながら上げる

太もも裏の伸びを感じながら20〜30秒キープ

左右2〜3回ずつ繰り返す

- 仰向けに寝て片足を伸ばし、もう片足をタオルで支えながら上げる

軽度のストレッチを行った被験者は、REM睡眠の出現がスムーズになり、ストレス反応が改善したという報告があります。睡眠の質向上と精神状態の安定化につながる可能性が示唆されています。

出典:Effect of low-intensity stretching exercises on sleep and stress in people with mild sleep disorders

深呼吸やマインドフルムーブメント

- ポイント:

- 副交感神経を優位にし、心拍数を低下させる

瞑想や軽いヨガ動作を組み合わせると効果的

- 副交感神経を優位にし、心拍数を低下させる

- やり方(腹式呼吸):

- 仰向けになり片手をお腹に置く

鼻からゆっくり息を吸い、お腹を膨らませる

口から細く長く息を吐き、お腹をへこませる

1〜2分繰り返す

- 仰向けになり片手をお腹に置く

腹式呼吸は心拍変動(HRV)を改善し、睡眠の質を向上させる効果が報告されています。

出典:The Effect of Diaphragmatic Breathing on Attention, Negative Affect and Stress in Healthy Adults

寝る前に避けたい運動(高強度筋トレ・長時間ランニング)

就寝前の運動は、選び方によって睡眠の質に大きく影響します。

特に強度の高い運動は、逆に眠りを妨げてしまうことがあるため注意が必要です。

- 理由:

- 高強度運動は交感神経を刺激し、入眠を遅らせる可能性がある

深部体温が高いままになると、眠りに入りにくい

- 高強度運動は交感神経を刺激し、入眠を遅らせる可能性がある

実際、寝る1時間以内に激しい運動を終えると、寝つきが悪くなったり、眠れる時間が短くなったり、睡眠の質そのものが下がってしまう可能性があります。

就寝2時間前までには終えるのが理想です。

出典:Effects of Evening Exercise on Sleep in Healthy Participants: A Systematic Review and Meta-Analysis

朝におすすめの運動【一日の集中力を高める朝活習慣】

朝の過ごし方は、その日1日の体と脳のパフォーマンスを左右します。特に40代以降は、体内時計のリセットと代謝スイッチの起動を同時に行うことが重要です。ここでは、起きてから10〜20分以内にできる軽い運動を紹介します。

朝日を浴びながらのウォーキング

- ポイント:

- 体内時計をリセットし、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌リズムを整える

夜の自然な眠気を促し、翌朝の目覚めも改善

- 体内時計をリセットし、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌リズムを整える

- やり方:

- 起きてすぐカーテンを開け、外に出る

5〜10分程度、無理なく歩く

できれば朝日を浴びながら深呼吸も行う

- 起きてすぐカーテンを開け、外に出る

朝の光は “体の時計” に信号を送り、一日のリズムを整えてくれます。特に早朝に浴びる青みがかった光は、眠気を生むホルモン(メラトニン)を抑え、目覚めをスッキリさせる効果があります。

軽い階段昇降やJapanese Walking

- ポイント:

- 心拍数を少し上げて代謝スイッチを入れる

脳の血流を促し、集中力と反応速度を高める

- 心拍数を少し上げて代謝スイッチを入れる

- やり方:

- 自宅や職場近くの階段を使い、1分昇降→30秒休憩を2〜3セット

息が弾む程度でOK、汗をかく必要はなし

- 自宅や職場近くの階段を使い、1分昇降→30秒休憩を2〜3セット

階段の登り降りは短時間低コストで心肺機能と下肢筋力を同時に鍛えられます。

簡単な筋トレ(スクワット・カーフレイズ)

- ポイント:

- 筋肉を刺激して代謝を上げ、姿勢を安定させる

朝は軽負荷で十分、ケガ予防のためストレッチ後に行う

- 筋肉を刺激して代謝を上げ、姿勢を安定させる

- やり方:

- 足を肩幅に開き、背筋をまっすぐ伸ばす

息を吸いながらゆっくり腰を落とす(太ももが床と平行になる手前)

息を吐きながら元に戻す

10回×1〜2セット

- 足を肩幅に開き、背筋をまっすぐ伸ばす

朝の軽いレジスタンス運動は、筋肉内の糖利用を促進し、インスリン感受性を改善します。

朝に軽い運動を取り入れることで、その日1日の代謝効率・集中力・睡眠リズムが改善されます。

次のセクションでは、夜と朝の運動をどう組み合わせれば相乗効果を最大化できるのか、1日の運動リズム例を紹介します。

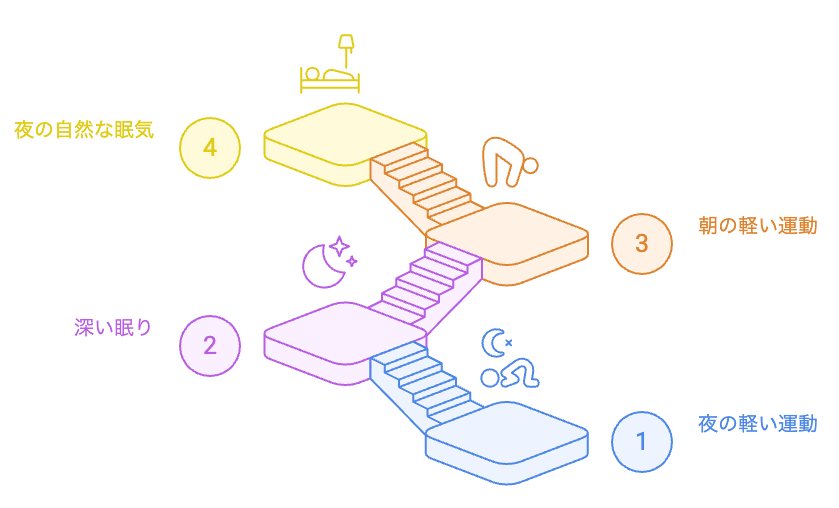

夜と朝の運動をつなぐ “1日の運動リズム” の作り方

夜と朝の運動は、それぞれ単独でも効果がありますが、一日の中で連動させることで相乗効果が最大化します。夜の軽運動が翌朝の目覚めを良くし、朝の運動がその夜の入眠を促す——まさに好循環です。

夜 → 朝の好循環を生むメカニズム

- 夜の軽運動 → 深い眠り:

- 就寝前のストレッチや軽いヨガで副交感神経を優位にすると、入眠がスムーズになり、深いノンレム睡眠の時間が増えます。

深い眠りは筋肉修復や脳の情報整理を促し、翌日の活動準備を整えます。

- 就寝前のストレッチや軽いヨガで副交感神経を優位にすると、入眠がスムーズになり、深いノンレム睡眠の時間が増えます。

- 朝の軽運動 → 夜の眠気を促す:

- 朝に日光を浴びながら体を動かすと、体内時計がリセットされ、夜に自然な眠気が訪れます。

さらに朝の運動は、日中の活動量を自然に増やし、結果的に睡眠圧(眠気の強さ)を高めます。

- 朝に日光を浴びながら体を動かすと、体内時計がリセットされ、夜に自然な眠気が訪れます。

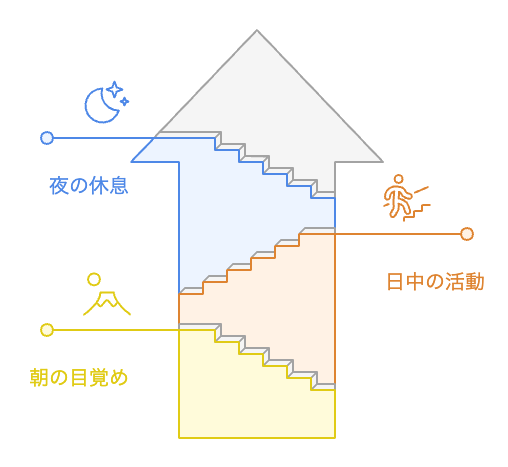

40代からの運動タイムスケジュール例

以下は、無理なく続けられる1日の運動リズムの一例です。

- 起床後〜10分以内:

- カーテンを開け、朝日を浴びる

軽い階段昇降またはウォーキング(3〜5分)

深呼吸またはストレッチ(1〜2分)

- カーテンを開け、朝日を浴びる

- 日中:

- 1時間に1回は立ち上がり、肩回しや屈伸をする

エレベーターではなく階段を選ぶ機会を増やす

- 1時間に1回は立ち上がり、肩回しや屈伸をする

- 就寝1時間前:

- 肩・腰・太もも裏のストレッチ(各20〜30秒×2セット)

腹式呼吸や軽い瞑想で心拍数を落とす

室温・照明を睡眠モードに調整する

- 肩・腰・太もも裏のストレッチ(各20〜30秒×2セット)

このサイクルを続けると、体内時計と自律神経のバランスが整いやすくなります。

出典:Effects of exercise on circadian rhythms in humans

- ポイント:

- 朝の運動は「交感神経ON」、夜の運動は「副交感神経ON」という役割分担を意識する

- 強度は朝やや高め、夜は低めにする

- 習慣化には「時間と順番」を固定するのが効果的(例:歯磨き→ストレッチ→就寝)

- 朝の運動は「交感神経ON」、夜の運動は「副交感神経ON」という役割分担を意識する

このリズムを定着させると、睡眠と運動が互いにサポートし合い、疲労感の軽減・集中力の向上・体力維持が長期的に続きます。

次は、筆者の実践例と習慣化のコツをご紹介します。リアルな経験談は、読者にとって「やってみよう」という行動トリガーになります。

私の実践例と習慣化のコツ

ここからは、私自身が夜と朝の運動習慣を組み合わせて実践してきた経験をお伝えします。単なる理論ではなく、生活の中でどう取り入れ、どう続けてきたのか。その過程で見つけたコツも紹介します。

階段昇降を取り入れて変化した睡眠の質

私はもともとデスクワーク中心で、運動習慣は週末のウォーキング程度。30代半ばを過ぎた頃から、朝起きても体が重く、日中の集中力も続かない日が増えました。

そこでまず取り入れたのが階段の登り降り。当初は昼に行っていました。身近な階段を登り降りするだけですが、しばらく続けていると、頭がすっきりする感覚、夜の入眠がスムーズになり、朝のだるさが減少。睡眠記録アプリでも、深睡眠の割合が増えました。

この変化は、階段の登り降りが交感神経を適度に刺激し、体内時計を整えることで、夜の自然な眠気を促した結果と考えています。

失敗例とその改善方法

最初は「夜も運動すればもっと効果が出るはず」と思い、就寝直前にスクワットやプランクを追加しました。結果、体が熱くなってなかなか眠れず、翌朝も疲れが残る事態に…。

この経験から学んだのは、夜は強度を下げ、副交感神経を優位にする運動だけにするということです。現在は、肩・腰・太もも裏のストレッチと腹式呼吸をセットで行い、体温を下げる環境を整えてから寝るようにしています。

運動習慣を続けるための工夫(アプリ・グッズ活用)

- 時間と場所を固定する:

- 「歯磨きの後にストレッチ」「起床後すぐ階段昇降」など、行動の順番を固定することで習慣化が加速します。

- 記録アプリで可視化:

- 運動アプリや睡眠アプリで記録を取ると、成果が見えてモチベーションが続きます。

- 環境を整える

- ストレッチマットを常に出しておく、階段近くに運動用シューズを置くなど、「始めやすい環境」を作ることで意思決定の負担を減らします。

- グッズ活用:

- 快眠用アイマスクや腹式呼吸のタイマーアプリなど、少しの工夫でリラックス度が上がります。

このように、運動習慣は強度や時間よりも、生活に自然に溶け込む設計が重要です。

次は、この記事全体のまとめとして、今日から実践できる「睡眠×運動改善ステップ」をご紹介します。

まとめ:今日からできる睡眠×運動改善ステップ

睡眠と運動はそれぞれ単独でも健康に役立ちますが、一日の中で上手に組み合わせることで相乗効果を発揮します。

40代からの「寝ても疲れが取れない」状態を改善するには、次の3つのステップがポイントです。

ステップ1:朝の “目覚めスイッチ” を入れる

- 起床後10分以内に朝日を浴びる(カーテンを開けるだけでもOK)

- 軽い階段昇降やウォーキングを3〜5分

- 深呼吸やストレッチで交感神経をONに

ステップ2:日中の活動量を底上げ

- 1時間に1回は立ち上がり、肩回しや屈伸をする

- エレベーターではなく階段を選ぶ習慣を増やす

- 水分補給と軽い動きで体温と血流を維持する

ステップ3:夜の“眠りスイッチ”を入れる

- 就寝1時間前に肩・腰・太もも裏のストレッチ(各20〜30秒×2セット)

- 腹式呼吸や軽い瞑想で副交感神経をONに

- 高強度運動は避け、室温・照明を睡眠モードに調整

小さな行動でも、毎日続ければ睡眠の質と日中のパフォーマンスは確実に変わります。

今日の夜は2分のストレッチから、明日の朝は3分のウォーキングから始めてみましょう。

その積み重ねが、40代以降の健康と活力を長く支える習慣になります。

おことわり

本記事は筆者の経験と公的な情報をもとに作成していますが、医療専門家の診断や治療に代わるものではありません。

健康状態や体調には個人差があります。運動やサプリメントの導入を検討される場合は、事前に医師や専門家に相談してください。

本記事の情報は執筆時点のものであり、今後変更される可能性があります。最新の情報は必ず公式機関や専門家の指示を確認してください。

万が一、記事内容を参考にした結果生じたいかなる損害についても、当方は責任を負いかねますのでご了承ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。