「階段は資産」:“変態的視点” が、副業を静かに変える

両学長がある動画の中で、印象的な言葉を残しています。

「“階段は資産” って言える人は、もう変態の部類やね。」

この一言を聞いたとき、私は思わず耳を疑いました。

私の他にも、正に同じ事を考えている人がいるなんて。

そして、時間が経つほどに、この言葉の中にある “実務的な深さ” を感じるようになったのです。

ここでいう「変態」とは、もちろん奇抜な意味ではありません。

両学長が伝えたかったのは、“誰も価値を見ていない場所に価値を見出せる人” ということ。

つまり、階段を「ただの段差」ではなく、「自分を整えるための投資対象」として捉えられる感性です。

実際、階段にはお金も器具も必要ありません。

それでいて、脳を目覚めさせ、集中力を高め、思考を澄ませる力があります。

わずか数分でも登り降りをするだけで、血流が促進され、自律神経が整い、

仕事や副業のパフォーマンスを引き上げる “脳のブースト” が起こるのです。

両学長が「変態」と呼ぶのは、そうした “見えない資産” を感じ取れる人たち。

多くの人が「面倒」「地味」と切り捨てる場所に、

未来の成果や生産性のヒントを見つけられる人たちです。

この視点こそ、副業や学びを続けるうえで欠かせない「生産性の哲学」だと思います。

なぜなら、副業の成果を決めるのは、スキルやツール以前に、

「どこに価値を見いだせるか」という日常の解像度だからです。

この記事では、この “変態的視点” をヒントに、

階段の登り降りという身近な行動が、いかにして「集中力」「判断力」「継続力」という

副業の基礎資産を育てるかを解説していきます。

そして最後に、あなた自身が今日から始められる “静かな投資習慣” を設計していきましょう。

階段は《時間投資のROI》が最も高い運動:― 1時間の階段が、副業3時間分の集中力を生む ―

副業をしていると、どうしても「時間が足りない」と感じる瞬間があります。

勉強時間を増やしても集中が続かない、夜になると判断が鈍る ─ そんな経験はありませんか。

この “集中力の質” を変える方法として、驚くほど効果的なのが「階段」です。

しかも、特別な器具も時間もいらない。

「階段を登り降りすること」そのものが、最もROI(Return on Investment:投資対効果)の高い時間投資なのです。

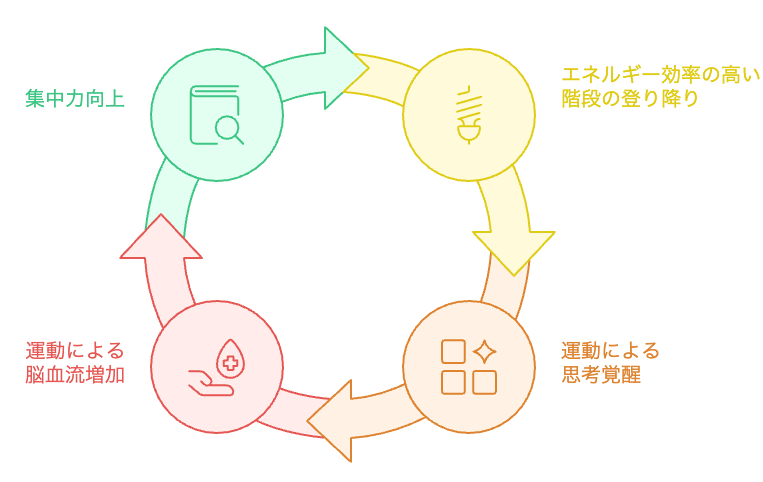

階段運動は脳を覚醒させる “代謝トリガー”

階段を登る動作では、全身の大筋群(特に大腿四頭筋・臀筋)が同時に働き、

心拍数が一時的に上昇します。

この軽度の有酸素運動が、脳血流量(CBF: cerebral blood flow)を増加させ、

集中力や創造的思考に必要な前頭前野の活動を高めることがわかっています。

つまり、短い階段運動でも “脳が高速モードに切り替わる” わけです。

私たちが「頭が冴える」「やる気が出る」と感じるのは、この脳循環反応が起きている証拠です。

出典:Cerebral blood flow during exercise: mechanisms of regulation

「1時間の階段=集中3時間分」の体感メカニズム

軽度~中強度の運動は、脳内ドーパミン・ノルアドレナリンの分泌を促進します。

これらは「やる気・注意・持続力」を司る神経伝達物質で、運動後の一定時間、認知機能を向上させることが実証されています。

その効果は “短くても深い”。

たとえば、たった10分の階段昇降で記憶力と情報処理速度が上がったという研究もあります。

副業前に階段を取り入れると、

「作業がサクサク進む」「アイデアが出る」「判断が早くなる」と感じるのは、

この一時的な脳の代謝覚醒(metabolic arousal)によるものです。

出典:The positive impact of physical activity on cognition during adulthood: a review of underlying mechanisms, evidence and recommendations

Effects of a Brief Stair-Climbing Intervention on Cognitive Performance and Mood States in Healthy Young Adults

ROIの定義を変える「時間の再評価」

副業では「成果=使った時間」だと思われがちですが、

本当は「成果=時間 × エネルギー効率」です。

どれだけ時間を確保しても、エネルギーが低ければ思考も鈍ります。

階段はこの “思考エネルギー” の効率を最も簡単に上げるツールです。

つまり、

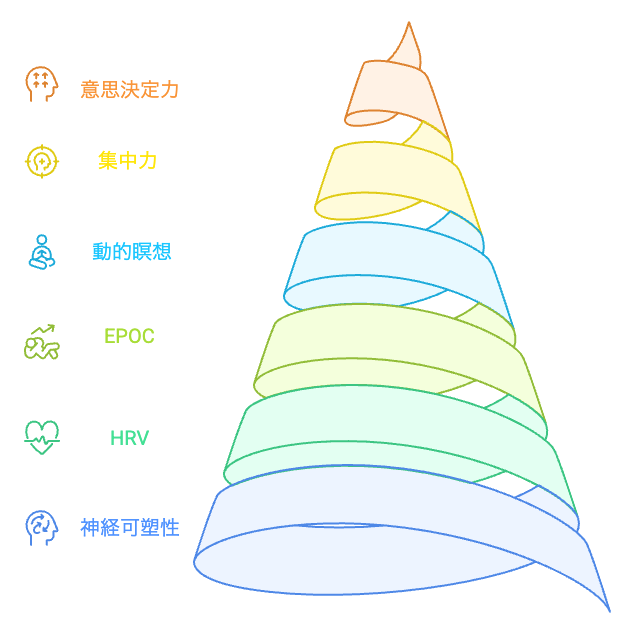

脳のパフォーマンス資産:階段が「集中力」と「意思決定の質」を変える:― Neuroplasticity × HRV × EPOC の科学 ―

階段を登り降りするというシンプルな動作が、

なぜこれほどまでに “副業や思考の質” を変えるのでしょうか。

その答えは、脳と自律神経の働きにあります。

階段は、身体だけでなく脳の構造と回復力そのものを再設計する行為なのです。

神経可塑性(Neuroplasticity):「動くことで、脳が学習する」

軽い有酸素運動は、脳由来神経栄養因子(BDNF:Brain-Derived Neurotrophic Factor)の分泌を促進します。

これは “脳の肥料” とも呼ばれ、記憶力・学習力・創造的思考の基盤となる神経可塑性を高めます。

たった20分の有酸素運動でも、脳由来神経栄養因子(BDNF)が有意に上昇し、認知機能や脳内ネットワークの柔軟性に関わる基盤が強化されることが報告されています。

20分の中強度有酸素運動でBDNFが約30〜40%増加した研究や、20分のHIITでBDNFと認知機能が向上した研究からも、

短時間の運動が脳の可塑性を高める効果が支持されています。

副業で新しいスキルを学ぶ、文章を構成する、戦略を立てる─

これらはすべて「脳が新しい接続を作るプロセス」です。

階段は、その “接続の通り道” を広げる投資行動なのです。

出典:The Effects of Aerobic Exercise Intensity and Duration on Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor in Healthy Men

A Shorter-Bout of HIIT Is More Effective to Promote Serum BDNF and VEGF-A Levels and Improve Cognitive Function in Healthy Young Men

HRV(自律神経の回復力):「疲れにくい脳」をつくるリズム

HRV(Heart Rate Variability:心拍変動)は、

ストレス耐性や集中力の持続を測る重要な指標です。

階段の登り降りのような中〜高強度のリズム運動は、副交感神経の働きを高め、

メンタルの回復力を引き上げる効果があります。

研究では、階段昇降を取り入れた短時間の運動介入が、心肺機能の向上や座りすぎによるストレス負荷の軽減に寄与することが示されています。

たとえば、階段昇降を用いたトレーニングが心肺持久力を改善した研究や、職場の座位時間を階段昇降に置き換える介入がストレス関連指標の改善に繋がる可能性を示した研究など、階段の登り降りは日常ストレスのマネジメントに有効な運動形態として注目されています。

つまり、階段を登り降りするたびに「脳のバランスが整う」─

それが、長時間の副業や執筆でも疲れにくい身体と心をつくる理由です。

出典:Brief Vigorous Stair Climbing Effectively Improves Cardiorespiratory Fitness in Patients With Coronary Artery Disease: A Randomized Trial

Desk based prompts to replace workplace sitting with stair climbing; a pilot study of acceptability, effects on behaviour and disease risk factors

EPOC(運動後酸素消費量):「登った後も、脳が働き続ける」

階段の登り降りの最大の強みは、終わってからも効果が続くことです。

EPOC(Excess Post-Exercise Oxygen Consumption:運動後過剰酸素消費)とは、

運動後も代謝が高い状態を維持する現象のこと。

エネルギー消費が続くだけでなく、脳の覚醒状態も長く持続します。

若年成人や高齢者を対象とした研究では、数分〜十数分の階段昇降インターバルによって、注意切り替えや実行機能、気分状態が有意に改善することが示されています。

また、短時間の強度の高い運動が、日中の認知資源を底上げする働きを持つ可能性が示唆されています。

つまり、朝の階段は夜の副業を支える。

登った時間が「未来の集中力」としてリターンされるのです。

出典:Effects of a Brief Stair-Climbing Intervention on Cognitive Functioning and Mood States in Older Adults: A Randomized Controlled Trial

Effects of a Brief Stair-Climbing Intervention on Cognitive Performance and Mood States in Healthy Young Adults

脳を “再設計” する投資

階段を登り降りするたび、あなたの脳はわずかに強化され、

自律神経はリズムを整え、代謝は静かに燃え続けます。

それはまさに、“静かな自己アップデート” の連続。

階段とは、意志や集中を育てるための「動的な瞑想」なのかもしれません。

副業力の「元本」は健康資産である:― 稼ぐ力は、根性ではなく “体力の総量” から生まれる ―

副業をしていると、モチベーションやスキルよりも先に「体力」が尽きる瞬間があります。

夜に集中できない。週末に作業をしたいのに、頭が重い。

こうした “見えない疲労” こそ、成果を左右する最大のボトルネックです。

けれど、この「体力」という言葉を単なる筋力やスタミナとして捉えると、本質を見失います。

副業で成果を出すうえでの体力とは、

「脳疲労」が稼ぐ力を奪う

私たちが「集中できない」と感じるとき、実際に疲れているのは身体ではなく脳です。

脳は、思考・判断・決断を行うたびにエネルギーを大量に消費します。

脳の主要燃料はブドウ糖ですが、長時間の思考で枯渇すると「やる気低下・判断鈍化・先延ばし」が起こります

(出典:Mergenthaler et al., Neuron, 2013)。

階段を登り降りする行為は、この “脳疲労のデトックス” になります。

有酸素運動によって脳血流が増え、グルコース代謝が改善し、

「思考の酸欠状態」からの回復が起こるのです。

出典:The expected value of control: an integrative theory of anterior cingulate cortex function

「思考の余白」をつくる体力

階段を登りながら考える時間には、不思議な “空白” があります。

意識が途切れ、雑念が流れ、思考が自然に整理される。

これは、脳の「デフォルトモードネットワーク(DMN)」が一時的に活性化するためです。

DMN(デフォルトモードネットワーク)は、創造的思考や内省、洞察の基盤となる脳内ネットワークです。

軽い有酸素運動の直後には、このDMNを含む複数の脳ネットワークの機能的結合が変化し、認知処理の柔軟性が高まることが報告されています。

短時間の運動が、脳の発想モードをやわらかく整える可能性が示唆されています。

つまり、階段は “考えるための余白”を 作る装置。

仕事や副業でアイデアが出ないとき、頭を使うより先に「体を動かす」ことで、

脳が自動的に整頓を始めるのです。

出典:The Acute Effects of Aerobic Exercise on the Functional Connectivity of Human Brain Networks

Changes in Functional Connectivity Between Default Mode Network and Attention Network in Response to Changes in Aerobic Exercise Intensity

「健康資産=副業力の元本」という発想

金融において「元本」がなければ利息は生まれません。

同じように、副業や学びにおいても、健康資産がなければ成果は積み上がらないのです。

ハーバード大学の成人発達研究では、長期的な幸福や人生満足度を支える重要な要因として、良好な健康状態と、それを土台とする安定した人間関係の質が強調されています。

80年以上にわたる追跡調査の中で、身体的・精神的な健康が保たれていることが、幸福感や生活の安定性に大きく寄与することが報告されています。

副業で結果を出す人ほど、健康を “消耗品” ではなく “資産” として扱っています。

睡眠・食事・運動を「成果を生む基盤」として管理する。

その中でも階段は、コストゼロでROIが最も高い自己投資法なのです。

出典:Good genes are nice, but joy is better

A Study’s Secrets To A Long And Happy Life

Harvard Study of Adult Development: Human Connection is Key to Health and Well-Being

静かに積み上がる「体力の利息」

階段を登り降りするたび、あなたの脳は酸素を取り込み、神経は回復し、思考の余白が生まれる。

それはまるで、銀行口座に少しずつ “集中力の利息” を貯めていくような行為です。

副業の継続力は、意志の強さではなく、エネルギーの安定供給から生まれます。

階段は、その基盤を支える「健康資産の再投資口座」なのです。

両学長の “変態思考” に学ぶ:― 普通の人が無視する所で差がつく ―

両学長が語る「変態」という言葉には、少し笑いを誘う響きがあるかもしれません。

けれどその裏にある定義は、きわめて実務的で、深く哲学的です。

「変態的思考」とは、隠れたレバレッジを探す感性

副業や発信の世界では、表面的な情報やノウハウに目が向きがちです。

「何をすれば稼げるか」「どんなツールが効率的か」─

けれど、成果を出している人ほど、誰も注目しない基盤に投資しています。

その代表が「健康」「睡眠」「体力」「思考の整理」といった、“見えない資産”。

この領域にレバレッジをかけられる人こそが、

一見地味でも、静かに成果を積み上げていくのです。

行動科学の観点からも、

小さな基盤行動(keystone habits)が長期成果を決めると知られています。

たとえば、運動を日課にしている人は、他の習慣(学習・家計管理・睡眠)も高い確率で改善するという研究があります。

階段を「資産」と捉えられる人は、まさにこの “変態的思考” の持ち主。

目立たない場所に潜むレバレッジを察知し、

「地味な行動の複利」を理解しているのです。

出典:Longitudinal gains in self-regulation from regular physical exercise

「見えない投資」に差がつく心理構造

なぜ多くの人は、階段のような行動を軽視するのでしょうか。

心理学的には、「遅延報酬の拒否(delay discounting)」という現象が関係します。

人は短期的な快楽を優先し、将来の利益を過小評価してしまう傾向があるのです。

一方で、“変態的な人” は違います。

短期の快楽よりも、「積み上げが将来どう効くか」を想像できます。

この “未来シミュレーション力” が、行動の継続と成功を分ける心理的レバレッジになります。

出典:Specious reward: A behavioral theory of impulsiveness and impulse control

「地味な行動」ほど未来を変える

人が大きな成果を出すとき、それはいつも派手な瞬間ではなく、

静かな積み重ねの延長線上にあります。

階段を資産として捉える思考は、

この “内的レバレッジ” が、スキルを超えた人格的成長を促すのです。

変態=構造の先にある哲学

変態思考とは、常識を裏返す勇気ではなく、

見えない所に誠実であれることです。

両学長が言う “変態” とは、努力を声高に語らず、

静かに積み上げ続ける人たちへの、敬意の言葉なのだと思います。

階段を登り降りするという一見何でもない行動が、

あなたの副業・学び・人間関係のすべてに通底する “信頼の構造” を育てていく。

それが、「変態的インフラ」としての階段の本当の意味です。

あなたの階段習慣が副業を支えてきた証拠:― 思考の滑らかさ・文章生成力・継続の裏にある “静かな燃料” ―

私の階段の登り降り習慣は、毎朝ではありません。

中1日、あるいは2日ごとに、約50〜60分間の階段登り降りを行っています。

音楽も聴かず、スマホも触らず、ただ自分の足音と呼吸を感じながら登り降りを繰り返す。

それは、何かを生み出す時間ではなく、むしろ “何も生み出さない時間” です。

その後に原稿を書くこともありません。

階段の登り降り朝活を終えたあとは、日中の仕事へと向かいます。

昼は食事を取らず、12時間ごとのリズムで体内時計を保ちながら、

夜になってようやく机に向かい、ブログの原稿を書き始めます。

不思議なことに─

階段を登り降りした “その日の夜”、“翌日や翌々日” ほど、思考が深まり、言葉がよく整うのです。

「翌日に効く階段」:遅延覚醒のリズム

運動の効果は即時的なものだけではありません。

有酸素運動を行うと、BDNF(脳由来神経栄養因子)やセロトニンなど、認知や気分の安定に関わる神経化学的システムが即時的に活性化します。

急性運動により、数時間にわたり前頭前野の働きや気分が改善することは複数の研究で示されており、さらに持久的な運動習慣は休息時のBDNF放出そのものを底上げすることも報告されています。

こうした変化は、運動後の “脳の余韻” として翌日以降の思考の滑らかさや精神的な持久力に波及する可能性があります。

そのため、階段を登り降りした翌日以降は、

脳の情報処理が滑らかになり、思考の持久力が増す。

この「遅延的パフォーマンス効果」は、継続的創造力の基盤となります。

出典:The Effects of Acute Exercise on Mood, Cognition, Neurophysiology, and Neurochemical Pathways: A Review

Endurance training enhances BDNF release from the human brain

「非生産の時間」が、思考の呼吸を取り戻す

仕事の合間、考え続ける脳は常に緊張しています。

階段の時間は、その緊張をほぐす “心理的酸素” のようなもの。

何も考えずに身体を動かすことで、

脳は「デフォルトモードネットワーク(DMN)」という休息回路を活性化させ、

情報を整理し、創造的な連想を再構築します。

だから、私は階段の直後には書かないことが多い。

「書かない時間」が、書ける自分を整えているのです。

出典:Inspired by distraction: mind wandering facilitates creative incubation

「循環する1日」構造が、創作のエネルギーを保つ

12時間ごろの食事リズム(時間制限食)と、軽い階段運動のような日常的な身体活動は、

いずれも代謝リズムと自律神経の揺らぎを整えることが研究で示されています。

この2つを組み合わせることで、身体と脳の “回復のリズム(homeostatic recovery)” が安定し、

翌日の認知の滑らかさや集中力の回復を支える土台がつくられていきます。

結果として、夜に向かうほどに心が落ち着き、集中が深まる。

階段登り降り朝活の夜、または翌日、静かな部屋で言葉を紡ぐとき、

その基盤には、何日か前に積み上げた “静かな努力” が生きています。

成果の裏にある「遅延型の複利」

私にとって階段は、即効性のための運動ではありません。

それは、翌日以降の自分を支えるための “遅延型投資” です。

登っているときは成果を感じません。

けれど、数日後に思考が深まったとき、言葉が整ったとき、

「あの日の階段が、今日の私をつくった」と実感するのです。

副業や発信の継続を支えるのは、

こうした “時間を超えて効く行動” の積み重ね。

階段とは、まさにその象徴です。

まとめ:階段=副業者・クリエイターのための「生産性インフラ」:― 健康資産 × 生産性資産 = 稼ぐ力 ―

ここまで見てきたように、階段はただの運動ではありません。

それは、「脳を整え、意志を鍛え、思考を滑らかにする自己投資」です。

両学長が言う “変態的思考” とは、見えないところに価値を見いだす力。

階段を「資産」として扱える人は、その哲学を日常に落とし込める人です。

健康資産 × 生産性資産 = 稼ぐ力

副業の成果を支えるのは、ツールでもノウハウでもなく、安定したパフォーマンスの土台です。

体力が整えば、思考のキレが増し、集中力が保たれ、判断の質が上がる。

つまり、健康は “成果の母体” であり、

生産性はその健康が生み出す “利息” です。

これらが掛け合わさった瞬間に、“静かな稼ぐ力” が立ち上がります。

ミニ階段習慣:今日から始める3つのルール

① 朝3分の階段ウォームアップ

出勤前・在宅ワーク前に、上り下りを3分だけ。

心拍を少し上げるだけで、脳の覚醒度と意志力が上がります。

② “考える階段” をもつ

通勤・買い物などの移動時に意識的に階段を選び、「いま自分は何を学んだか?」を1つ思い出す。

階段は思考の整理と自己対話の場になります。

③ 夜のリセット階段

1日の終わりに1〜2分だけ軽く上る。

心拍を整え、自律神経を副交感側に切り替え、睡眠の質を上げる。

この3つを合わせても、1日10分以下。

けれど、それが “脳の性能曲線” を静かに底上げしていきます。

出典:Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain

The effects of physical activity on sleep: a meta-analytic review

階段の先にある未来

あなたが今日、階段を登り降りするたびに、

その一段一段が「人格の再投資」になっています。

それは筋肉ではなく、“信頼”と“継続力” を育てる階段です。

副業を支えるのは派手な努力ではなく、

こうした静かな規律の繰り返しなのです。

結び:変態的日常が、人格をつくる

両学長が敬意を込めて言う「変態」とは、

見えない努力を信じ、積み上げを楽しめる人のこと。

階段を資産と見抜く視点は、

副業・学び・人生を「成熟のプロジェクト」に変えていきます。

今日、あなたが登り降りする一段一段が、

静かな自信と確かな収益力を育てる第一歩になる。

その道は、もうあなたの足元で始まろうとしています。

おことわり

本記事は、科学的研究や心理学的知見に基づいて構成されていますが、記載内容はあくまで一般的な情報提供を目的としたものです。

医療行為・診断・治療を目的とするものではなく、記事内の内容を実践される際は、健康状態や体力レベルに応じて、

無理のない範囲で行ってください。

引用した研究は信頼性の高い学術誌や公的機関のデータに基づいていますが、個人差や環境によって効果は異なります。

特定の健康状態や持病がある方は、医師・専門家にご相談のうえ実践してください。

Gradatim-Labでは、「人格的成長と静かな収益構造」をテーマに、科学と実践の橋渡しを行っています。

本記事もその理念のもと、思考・感情・行動の変化をご自身のペースで育むための参考としてご活用ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント