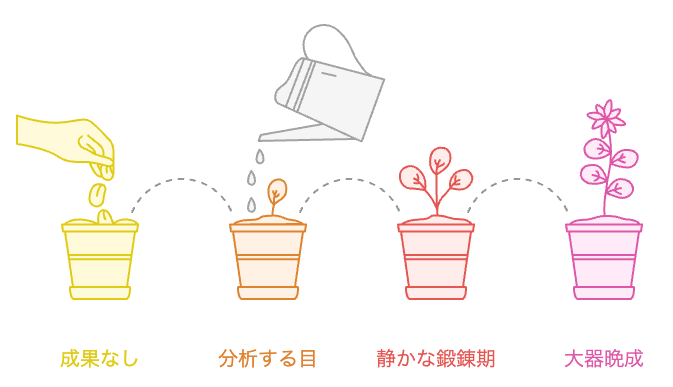

成果が出ない時間にこそ、育つものがある

ブログを始めたのに、アクセスが増えない。

収益も出ない。書いても反応がない。—— そんな停滞感に、焦りを感じていませんか?

多くのブロガーが「結果が出ない=意味がない」と思い込み、この時期に筆を止めてしまいます。けれど実は、その “成果が出ない時間” こそ、未来のあなたを育てる最も重要な時期なのです。

中国の思想家・荘子は、「無用の用(むようのよう)」という言葉を残しました。一見、役に立たないように見えるものこそ、実は最大の価値を持つ —— そんな逆説的な真理です。まっすぐに伸びた木はすぐに伐られるが、曲がった木は長く生き延びる。荘子はこの比喩で、“すぐ役立たないこと” の中にこそ本質があると説きました。

ブログ運営にも、この思想は驚くほど通じます。

PVや収益といった “表の数字” ばかりを追いかけると、短期的なテクニックに偏り、本質的な「書く力」や「読者を理解する力」が育ちません。逆に、誰にも読まれない時期に試行錯誤し、キーワードを検証し、構成を練る —— その過程こそが、後に強力な土台となって返ってきます。

この記事では、「無用の用」の思想をヒントに、ブログ運営を “焦らない・急がない・積み上げる” という観点から再定義します。

今はまだ結果が出ていないとしても、その時間を「未来を育てる投資期」として活かすための視点を、一緒に整理していきましょう。

「成果がない時間」こそ最高の学習期

ブログを続けていると、どうしても「数字が動かない時期」が訪れます。

Google Search Consoleを開いても、クリック数は横ばい。記事を増やしてもPVは伸びず、「何をやっても効果がない」と感じる。そんな時期ほど、最も多くの人が離脱していきます。

しかし、ここで止めてしまうのは本当にもったいない。

なぜなら、成果が見えないこの時期こそ、学習と成長が最も濃密に起きている期間だからです。

このフェーズでは、あなたの中で「分析する目」が育っています。

どんなキーワードが検索されているか、タイトルにどんな言葉を置くとクリックされるか、読者がどの段落で離脱しているか。数字は小さいけれど、そこには確実に “読者の反応データ” が詰まっています。

この観察と仮説検証の繰り返しこそが、後に「書く力」と「構成力」を支える思考筋肉になります。

最初から完璧な構成やSEOライティングができる人などいません。

むしろ、検索意図を読み違えたり、構成がずれて反応が取れなかったりする失敗こそが、ライターとしての感覚を磨く教材です。

一見、無駄に思える記事リライトやキーワード試行も、全てが “データ蓄積” という形であなたの中に残っていきます。

たとえば、「CTRが低いタイトル」を修正して反応が変わったとき、あなたは “読者の心理” を一つ理解したことになります。

この積み重ねは誰にも奪われない無形資産です。

荘子の言葉に「大器晩成」という考えがあります。

大きな器ほど、形を成すまでに時間がかかる。

ブログ運営も同じで、見えない時期ほど深く根を張っているのです。

だからこそ、焦らずに “何を学べているのか” に意識を向ける。

結果ではなく、検証の過程そのものに価値を見出す。

それが、後に大きな成果へとつながる第一歩になります。

成果が出ない時期は、静かな鍛錬期です。

あなたが記事を積み重ね、仮説を立て、また検証する。

その一つひとつの試行錯誤が、後の「精度」と「説得力」を生み出していきます。

“数字が動かない時間”は、“思考が動いている時間” でもあるのです。

荘子の “曲がった木” に学ぶ、独自性の守り方

荘子の『山木篇(さんぼくへん)』にこんな話があります。

山に大きな木が生えている。まっすぐでもなく、節だらけで、材木にもならない “曲がった木”。

人々はその木を役立たずだと笑い、誰も伐ろうとしません。けれどその木は、だからこそ長く生き続け、やがて人々が木陰で休む場所になった —— という寓話です。

この “曲がった木” こそ、荘子が説いた「無用の用」の象徴です。

「すぐに役立たない」ものが、「長く存在する」ための理由を持っている。

そしてこの考え方は、今のブログ運営にもそのまま通じます。

ブログを続けていると、どうしても他のブロガーと比べてしまいます。

「同じ時期に始めたあの人はもう月1万PV」「あのサイトはすでに収益化」 —— そんな数字を見ると、焦りが生まれ、効率を追い求めたくなります。

けれど、他人のスピードや型に合わせて書くことは、自分の “木の形” を無理にまっすぐにしようとするようなもの。短期的には整って見えても、長期的には自分の根を弱めてしまいます。

荘子はこうした “まっすぐさ” を批判し、「曲がっていることの強さ」を説きました。

それは「他人と違っていい」「使われなくていい」という放棄ではなく、“自分らしさを損なわずに生きる戦略” です。

ブログで言えば、他人のテンプレートをなぞるのではなく、自分の思考・経験・価値観に根ざしたテーマや文体を磨いていくこと。

効率や即効性を求めすぎず、“自分の曲がり方” を意識的に守ることが、長く続くブログ運営の鍵になります。

アルゴリズムや流行の変化が激しい時代ほど、この姿勢が重要です。

検索上位を一時的に取っても、トレンドが変わればすぐに順位は入れ替わります。

しかし、“自分にしか書けないテーマ” や “体験から生まれる言葉” は、他者が模倣できません。

それは、誰にも伐られない「曲がった木」のような存在です。

たとえアクセスが少なくても、あなたの言葉に共感してくれる人は必ず現れます。

その少数の読者こそが、あなたのブログを支える最初の根っこになります。

他者と比べるより、自分の木がどんな形で成長しているのかを見つめる。

その“曲がり”が、やがてあなたの強みになるのです。

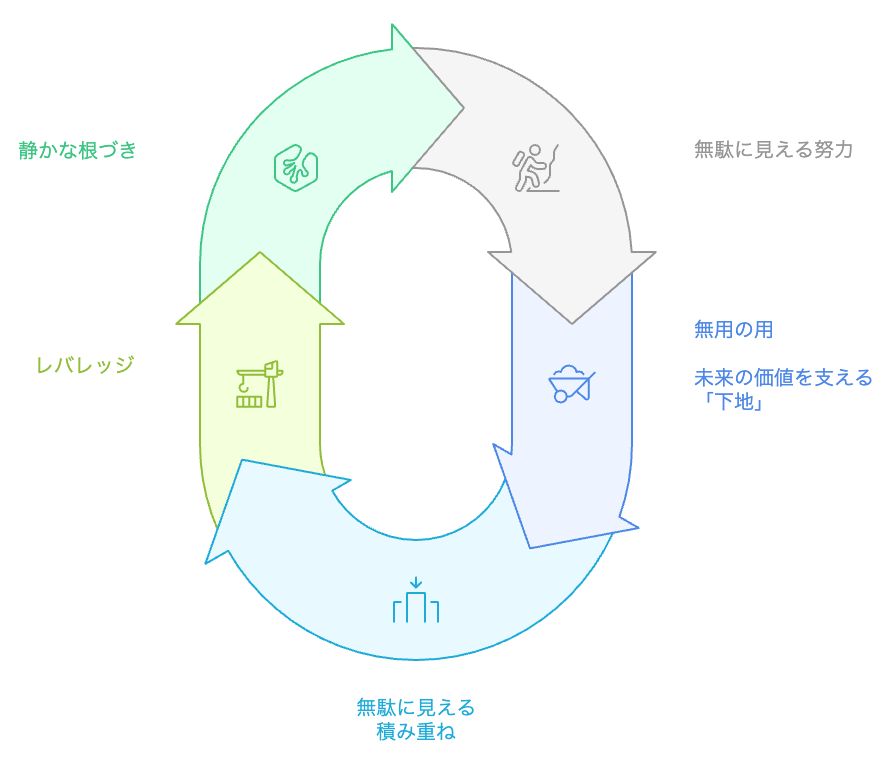

無用の用=レバレッジの下地

「これ、意味あるのかな?」

ブログを続けていると、そんな疑問が何度も頭をよぎります。

1日かけて書いた記事が読まれない。内部リンクを整理してもPVが動かない。

短期的に結果が見えない作業ほど、「無駄かもしれない」と感じやすいものです。

しかし、その “無駄に見える積み重ね” こそが、後に強力なレバレッジとして働きます。

荘子が説いた「無用の用」とは、まさにこのこと。

今は役立たないと思っている行動が、未来の価値を支える「下地」になっているのです。

たとえば、過去に書いた記事。

埋もれていたとしても、1年後に別の記事と内部リンクでつながった瞬間、検索流入の導線として蘇ります。

そのリンク構造が蓄積すれば、あなたのブログは「知識の森」のように機能し始め、1本1本の記事が “枝” としてお互いを支え合います。

この “構造の厚み” は、後から作ろうとしても簡単にはできません。

ナヴァル・ラヴィカントは「レバレッジ(Leverage)」を、「少ない労力で大きな成果を生む構造」と定義しました。

彼は成功の方程式をこう示しています。

方向 × 継続 × レバレッジ = 成果

方向を誤れば、いくら努力しても前に進めません。

しかし、正しい方向に少しずつ力を積み上げることで、時間があなたの味方になり、複利的な成果が生まれていきます。

この“方向” を見極める力こそ、成果が出ない時期に育まれるものです。

検索意図を考え、構成を練り、反応を分析する —— これらの思考が、あなたの「判断軸」を形づくります。

その軸が定まると、コンテンツの一貫性が生まれ、自然とレバレッジが効くようになります。

実際、長期的に成果を上げているブロガーほど、「すぐに成果が出ない施策」を淡々と続けています。

たとえば、記事テンプレートの改善、カテゴリ構造の見直し、読者ニーズの棚卸し。

これらは瞬間的なPVアップをもたらさない代わりに、後々「検索エンジンに評価される設計」や「読者が回遊しやすい導線」として機能し始めます。

短期思考では見落としがちな “無用の時間” を、未来のレバレッジへ変える。

そのためには、「積み上げる行動」を“投資”として捉える視点が欠かせません。

記事を書き、リライトし、内部リンクを張り、キーワードを検証する —— それらは単なる作業ではなく、すべてが“構造的資産”の構築です。

いまの努力がすぐに報われなくても、安心してください。

あなたが積み重ねているデータ、ノウハウ、記事構造、文章表現は、すべて未来のあなたを助ける「レバレッジの準備」です。

焦らず、方向を見失わずに、積み上げ続ける。

それが、無用の用を “成果を生む仕組み” へと変える最も確かな方法です。

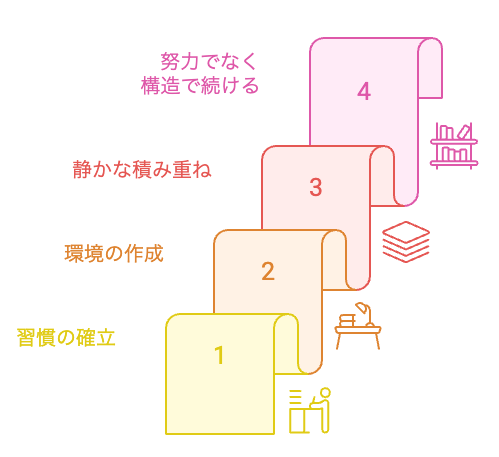

読まれなくても続けられる仕組みを作る

「続けることが一番難しい」 —— これは、すべてのブロガーが一度は口にする言葉です。

書いても読まれず、反応もなく、モチベーションが下がる。

そんなときに “根性” や “気合” に頼ると、燃え尽きてしまいます。

必要なのは、 読まれなくても続けられる “仕組み” を持つことです。

意志ではなく、環境と構造で続ける。

それが、長期的にブログを育てるための最も現実的な方法です。

たとえば、WordPressテーマの「SWELL」には、更新やリライトを効率化する設計が多くあります。

再利用ブロック、装飾のテンプレート化、目次の自動生成。

こうした“負担を減らす仕組み”は、モチベーションの波を平準化し、継続を助けます。

無理して毎日完璧な記事を書くのではなく、「10分で更新できるフォーマット」を作っておく。

それだけで、「継続の壁」は一段と低くなります。

また、“習慣化” も強力な仕組みです。

朝の15分で構成を練る、夜に1文だけ追記する、週末にGSCデータを眺める。

このように行動のハードルを下げると、「書けない日」ではなく「少しでも触れる日」が増えます。

やる気がなくても、手を動かせる “儀式” を自分の生活に埋め込む。

それが、ブログを生活の一部に変える第一歩です。

さらに、「分析の自動化」も有効です。

たとえば、スプレッドシートにGSCデータを自動連携し、クリック数やCTRを可視化する。

この仕組みを作ることで、感情に左右されずに「事実で振り返る」習慣ができます。

結果を追うのではなく、“観察すること” を目的化する。

このメンタル設計が、焦りを遠ざけ、冷静な改善サイクルを維持します。

そして何より、「稼がない勇気」を持つこと。

短期的な収益を優先すると、記事テーマが狭まり、モチベーションが数字に依存してしまいます。

一方、「今は土台を磨く時期」と割り切れば、収益化の圧力から自由になり、本質的な価値提供に集中できます。

結果的にその方が、後から安定した成果を生みやすくなるのです。

ブログ運営は、感情よりも構造です。

精神論ではなく、“やめづらい環境”を意図的に作る。

自分を責めず、仕組みで守る。

そうすることで、ブログは「努力するもの」から「自然に積み重なっていくもの」へと変わります。

“無用の用” の視点で言えば、読まれない時間もまた必要な養分です。

焦らず、仕組みの中で静かに積み上げる。

その過程が、未来のあなたを支える「信頼残高」を増やしていきます。

結語:無用の時間が、未来の “信頼残高” を積む

ブログを続けていると、「何のために書いているんだろう」と感じる瞬間があります。

数字が動かない日々、誰からも反応がない記事、報われない努力。

けれど、その “無用に思える時間” こそが、あなたの未来を静かに形づくっています。

記事を書くたびに、あなたは「言葉を選ぶ力」を磨いています。

リライトするたびに、「読者の気持ちを想像する力」を鍛えています。

そして試行錯誤を記録に残すたびに、あなた自身の「信頼残高」が少しずつ積み上がっていくのです。

荘子が説いた「無用の用」は、単なる哲学ではありません。

それは、“すぐに役立たないもの” を見捨てずに抱え続ける勇気のこと。

短期の成果を手放し、長期の価値を信じる姿勢そのものです。

あなたが書き続けた日々は、たとえ今は報われなくても、確実に誰かの役に立つ日が来ます。

たとえば、数年前に書いた記事が、ふと誰かの検索結果に現れ、その人の行動や考え方を変えるかもしれません。

それは「その瞬間のためだけに存在する文章」ではなく、「時を超えて残る信頼の証」です。

この “残り続ける力” こそ、ブログというメディアの最大の魅力です。

リベ大でもよく語られる「信頼残高」という言葉。

お金よりも、評価よりも、あなたの積み上げた行動そのものが、最終的に大きな価値を生みます。

読まれない時期の努力も、学びのメモも、すべてがその残高を増やしています。

だからこそ、焦らずに歩き続けてください。

無用に思える時間を恐れず、そこに意味を見出す。

その静かな積み重ねが、未来の “読者からの信頼”や“安定した成果” へとつながっていきます。

書くこと自体が、報酬になる。

それが、「無用の用」で生きるブロガーの在り方です。

おことわり

本記事は、筆者自身のブログ運営経験および学びをもとにした考察・記録です。

記載されている内容は特定の結果や収益を保証するものではなく、各自の状況や目的に応じてご判断ください。

引用した哲学的概念(荘子の思想・ナヴァル氏の言葉等)は、文脈をわかりやすくするための一般的な解釈を含みます。

運営環境(テーマ・分析ツール・SEO仕様)は執筆時点の情報であり、今後変更される場合があります。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント