「行動した自分」と「まだ追いつけていない自分」のあいだで

アップグレードのボタンを押した瞬間、指先が少し震えました。

何かを決断したという実感よりも、静かな違和感だけが残ったのを覚えています。

「やっと踏み出した」と思う一方で、胸の奥には “まだ整理できていない” 気持ちが沈んでいました。

行動は、いつも思考より少し早く進みます。

気持ちが整ってから動けたことなど、これまでほとんどありません。

それでも、その「少し早すぎる一歩」にこそ、変化の芽が潜んでいるように感じます。

トラ会員へのアップグレードも、まさにそのような一歩でした。

理屈では「次のステージへ」と理解していたものの、心はまだ準備ができていなかったのです。

それでもボタンを押したのは、未来の自分を少しだけ信じたかったからかもしれません。

行動のあとに、感情がゆっくりと追いついてくる ─。

この “時間差” にこそ、人が変化していく過程のリアリティがあると感じます。

「動いてしまった」という事実のあとに訪れる、言葉にならない揺れや不安。

それは失敗ではなく、むしろ心が新しい現実に慣れていく途中なのだと思います。

この記事では、その “行動のあとに生まれる未整理な感情” を見つめていきます。

行動が先に立つとき、人はどんな心理的プロセスをたどるのか。

そして「まだ整理できていない」状態を、どう意味づけ、どう抱えていけばよいのか。

焦らず、整えようとせず、少し立ち止まりながら。

今の私は、その曖昧さの中に身を置いています。

行動が先に立つとき、心は一瞬 “置き去り” になる

決断のあとに訪れる “空白”

何かを決断した直後というのは、不思議な静けさがあります。

大きなことを成し遂げたわけでもないのに、胸の奥がふっと軽くなり、同時にどこか落ち着かない。

トラ会員にアップグレードしたあの日も、まさにそんな感覚に包まれました。

行動の直後は、「これでよかったのだろうか」という問いが自然と浮かびます。

しかしその問いの正体は、後悔でも失敗でもなく、“心がまだ現実に追いつけていない状態” にすぎません。

私たちの心は、変化を一瞬で受け入れるようにはできていません。

むしろ、新しい選択をしたあとに一時的な空白を感じるのは、変化に伴う正常な心理反応だと言えます。

その空白の中で、私たちは少しずつ新しい現実を自分の内側に馴染ませていきます。

だからこそ、「違和感がある=間違い」ではないのです。

違和感とは、古い自分と新しい自分の間に生まれる摩擦のようなもの。

その摩擦こそが、変化が実際に起きている証でもあります。

感情は、行動のあとから生まれる

私たちは、つい「納得してから動きたい」と思ってしまいます。

けれど実際には、行動が先に立ち、感情があとから追いつくことのほうが多いのではないでしょうか。

それは、行動によってしか得られない理解があるからです。

行動は、思考を超えた領域で自分を更新します。

「決めた理由」を完全に言語化できなくても、その行動が自分の内面を揺さぶり、

新しい視点や問いを呼び起こしてくれる。

その過程の中で、感情はゆっくりと形を整えていくのだと思います。

たとえばアップグレードの決断も、「成長したい」「学びを深めたい」という思考だけで動いたわけではありません。

それはむしろ、思考と感情のあいだにある “衝動のような確信” によって動かされたものでした。

この衝動を否定せずに受け入れることが、変化の第一歩です。

だから、「まだ気持ちが整理できていない」と感じることは、決して不安定ではありません。

むしろそれは、心が今の行動を “自分の物語” として再構築している途中なのです。

行動は、思考よりも先に未来を選びます。

そのあとで感情が少しずつ追いつき、やがて理解が形を持ち始めます。

「行動が先で、心があと」 ─ その非対称なプロセスの中にこそ、人が成長していくための動的なバランスが隠れているのだと思います。

感情の遅延は、学習の証拠である

モヤモヤは「変化の副作用」

何か新しい行動を起こしたあと、人はしばしば説明のつかないモヤモヤを感じます。

それは「本当に良かったのだろうか」という疑念や、「まだ理解しきれていない」焦りのような感情として現れます。

けれど、このモヤモヤこそが、変化が進行しているサインです。

人間の心は、変化を “実感する” よりも前に、“実行する” ことが多いのです。

行動は、まだ追いついていない思考や感情を先導します。

その結果、私たちはしばらくのあいだ、古い自分と新しい自分のあいだに「認知のズレ」を抱えることになります。

心理学では、この状態を「認知的不協和」と呼びます。

自分の行動と心の理解が一致していないとき、人は軽い不快感を覚えます。

しかし、この不快感こそが、人を内省へと導き、思考を更新する原動力になるのです。

つまり、「気持ちが整理できない」という状態は、決して失敗の兆候ではありません。

それは、学習が始まったことを示す心理的サインなのです。

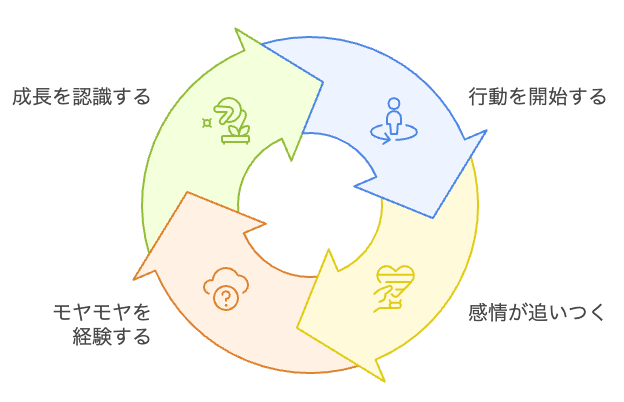

学びは、行動 → 内省 → 再構成のサイクルで進む

学習理論のひとつに、デイヴィッド・コルブの「経験学習モデル」があります。

これは、

という4段階で人が成長していくという理論です。

この流れで見ると、私たちが「モヤモヤする」のはちょうど2番目 ─ 内省の段階にあたります。

行動した結果として現れた感情や思考を、ゆっくりと再整理している過程なのです。

だから、整理できていないこと自体が “プロセスの途中” であり、学びの自然な一部といえます。

たとえば、トラ会員へのアップグレードを行動の「経験」とするなら、

いま感じている不安や揺れは、まさに「内省」のフェーズ。

そして、これから徐々に「自分にとってこの選択は何を意味していたのか」という「概念化」へと進んでいく。

その理解が深まったとき、私たちはまた次の「実験」へと向かうのです。

学習とは、頭で理解して終わるものではありません。

体験を通して感情が揺れ、それを振り返り、言葉に変えていくことで、ようやく自分の中に定着していきます。

ですから、感情の遅延は、自分が変わろうとしている証拠なのです。

行動と感情のズレを、「不安定さ」ではなく「成長の証」として受け止める。

それができると、私たちは “結果の保証” よりも “変化のプロセス” を信じられるようになります。

感情が追いつくのを待ちながら、私たちは少しずつ、変わっていく自分を受け入れていくのです。

「整理できない」時間こそ、自分が変わる準備期間

心の中に “まだ言葉にならない時間” がある

行動を終えたあと、すぐに何かを言葉にしようとすると、どこか無理が生じます。

気持ちは確かに動いているのに、言語化しようとすると手応えがつかめない。

そのもどかしさの中で、「私は何を感じているのだろう」と自問する時間が始まります。

この “まだ言葉にならない時間” を、私たちはつい「停滞」だと勘違いしてしまいます。

けれど、実際にはその時間こそが変化を内側で消化している期間なのです

たとえるなら、心の中で経験が発酵しているような状態。

外からは動きが止まって見えても、水面下では静かに反応が進んでいます。

トラ会員にアップしたあとも、私はしばらく何を感じているのかうまく掴めませんでした。

「もっと明確な理由があって行動したはず」と思い返しても、答えは出てこない。

けれど、そんな曖昧な時間の中で、自分の “選択の意味” が少しずつ浮かび上がってきたのです。

曖昧さは、変化が根づくためのゆらぎ

変化とは、ある日突然「理解した」と実感できるような直線的なものではありません。

それはむしろ、曖昧さの中で少しずつ輪郭を帯びていくものです。

人は、新しい環境や役割に身を置くとき、いったん “自分の輪郭” がぼやけます。

それは不安でもありますが、同時に新しい自分が生まれるためのゆらぎでもあるのです。

たとえば、トラ会員として活動を始めると、これまでよりも視野が広がり、周囲との関係性も微妙に変わります。

その中で「これまでの自分では通用しない感覚」に直面することもあります。

けれど、その違和感を感じ取れること自体が、変化が起きている証です。

むしろ、何も感じないほうが “変化していない” ということ。

だからこそ、整理できない時間を焦って埋めようとする必要はありません。

曖昧なまま過ごすことを許し、言葉にならない思考を抱えたまま時間を置いてみる。

その静かな時間の中で、感情は自ら形を整えていきます。

やがてその経験が、自分の内側で新しい意味として芽を出す瞬間が訪れるのです。

行動のあとに訪れる「何も起きていないように見える時間」こそ、

心が新しい現実を受け入れるための準備をしている期間です。

整理できない気持ちは、まだ途中の証。

変化は、沈黙の中で静かに進んでいるのです。

自己投資は “未来の自分への信託” である

保証を求めずに差し出す勇気

自己投資という言葉を聞くと、多くの人は「リターン」や「成果」を想像します。

しかし、本質的な自己投資とは、“保証を求めずに差し出す勇気” のことではないでしょうか。

私たちは何かにお金や時間を費やすとき、無意識のうちに「確実に報われたい」と願います。

けれども、本当の意味での成長は、“見返りが見えない不確実な領域” からしか始まりません。

未来の自分を信じきれないままでも、その不確実さごと引き受ける行為。

それが、自己投資の本質なのだと思います。

トラ会員へのアップグレードもまた、「確実な成果」ではなく「未知への信託」でした。

今の自分にはまだ理解できない未来へ、静かに手を伸ばすような感覚。

その一歩を踏み出した瞬間、“保証のない行動こそが自分を動かす” ということに気づかされます。

未来の自分を“信託先”にする

投資という言葉を、経済的な意味ではなく、精神的な営みとして捉えてみると、

それは “未来の自分に信頼を預ける” という行為に近いと感じます。

いまの自分ができるのは、ほんの小さな選択かもしれません。

けれど、その一歩が未来の自分にどんな影響をもたらすかは、今の時点ではわかりません。

それでも「この行動は、きっと何かを動かすはずだ」と信じて預けてみる。

それが “信託” という考え方です。

信託とは、相手を信じて、管理や運用を委ねること。

同じように、自己投資とは、“今” の自分が “未来” の自分に期待を託す行為なのです。

そこには、完全な保証はありません。

けれど、その不確実さの中でしか、本当の意味での自由や成長は育ちません。

もし、すべてが確実に結果を伴う世界にいたなら、私たちは挑戦することをやめてしまうでしょう。

未知を受け入れる行動は、不安定で、時に怖いものです。

しかしその不安を抱えながらも前に進むことができた瞬間、

人は「自分を信じるとは、未来を信じることだ」と気づくのだと思います。

行動とは、いまの自分が未来の自分に贈る “信託書” のようなものです。

その書類にサインするとき、成果はまだ何も約束されていません。

けれど、その署名のひとつひとつが、やがて自分という存在の信頼残高を増やしていきます。

そして、ふとした瞬間に「この選択でよかった」と思える日が訪れる。

それは、未来の自分が静かに “信託を受け取った瞬間” なのかもしれません。

行動が感情を育て、感情が思考を深める

行動が感情の器を広げる

人は、行動して初めて感情の幅を知るものです。

やってみなければ感じることのできない感情があり、動かなければ見えない世界があります。

行動は、感情を育てる “土壌” のようなものです。

たとえば、トラ会員にアップしたという一歩。

それによって生まれたのは、達成感よりもむしろ「不安」「緊張」「静かな期待」でした。

けれど、それらは行動したからこそ出会えた感情です。

行動が感情を呼び起こし、その感情がまた次の思考を導いていく。

この循環の中で、私たちは自分を少しずつ理解していきます。

“わかってから動く”のではなく、“動いたあとにわかる”。

その順番の逆転こそが、成長のリズムです。

行動は感情を刺激し、感情は思考を更新し、思考はまた新しい行動を促します。

その繰り返しが、変化の実感をゆっくりと育てていくのです。

感情が思考を深め、思考が次の行動を導く

行動によって揺れた感情は、放っておくとただの不安で終わってしまいます。

けれど、その感情に丁寧に耳を傾けることで、そこから “思考” が生まれます。

なぜ私はあのとき不安だったのか。

何を期待し、何を怖れていたのか。

そうした問いが、自分の内面を少しずつ掘り下げてくれます。

思考は、感情を言語化する装置です。

そして、言葉になった感情は、次の行動を導く指針になります。

つまり、行動 → 感情 → 思考 → 再び行動という円環が、私たちを変化へと導いていくのです。

トラ会員にアップしたときの私も、最初はその円環を意識していませんでした。

ただ「動いてみた」という事実があり、あとから感情が押し寄せ、

さらに時間が経ってようやく、その行動の意味を考えられるようになりました。

それは、ひとつの選択を “経験として熟成させる” プロセスでもあります。

行動は思考より速く、感情は思考より正直です。

そして、思考はその両者のあいだをつなぎ、未来へ橋をかける。

この三つがバランスよく循環し始めたとき、人は静かに変わっていくのだと思います。

成長とは、感情を制御することでも、結果を急ぐことでもありません。

それは、行動と感情と思考が互いを磨き合いながら成熟していく過程です。

行動が感情を育て、感情が思考を深める。

その静かな循環の中にこそ、自己投資の本当の意味が息づいているのです。

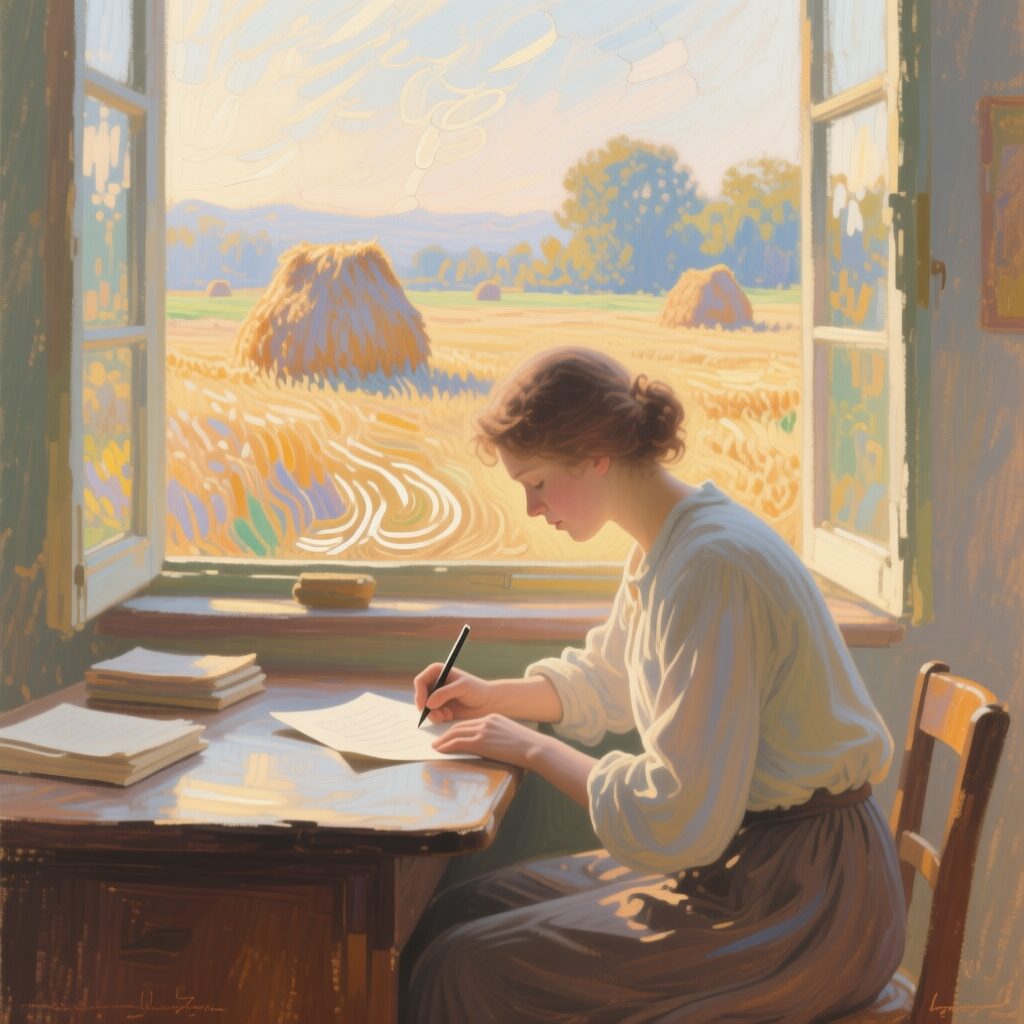

まとめ:書くことは、行動を内省に変えること

こうして書きながら、少しずつ自分の中の感情が整理されていくのを感じています。

行動の直後には言葉にできなかった揺れや戸惑いも、文章にすることで形を持ちはじめました。

書くことは、単に出来事を記録するための行為ではありません。

それは、行動を “内省” へと変換するプロセスそのものなのだと思います。

あの日、トラ会員へのアップグレードを決めた自分に、まだ明確な理由はありませんでした。

けれど今振り返ると、その曖昧さこそが私の「変わりたい」という静かな意思の表れだったのかもしれません。

行動の意味は、いつも後から追いついてくる。

そしてその追いつくプロセスの中で、人は少しずつ自分を理解していきます。

書くという行為は、その “追いつく過程” を可視化する時間です。

筆を進めながら、私たちは心の中で起きていた無数の小さな動きを拾い上げ、

まだ名前のついていない感情に輪郭を与えていきます。

すぐに整理できない自分を責めなくていい。

むしろ、その混沌の中にこそ、未来の自分と出会うための芽が隠れています。

行動して、揺れて、書いて、また次の行動へ。

その循環を何度も繰り返すうちに、私たちは自分の中に静かな確信を育てていくのでしょう。

おことわり

本記事は、筆者自身の内省と経験の記録です。

特定の行動や選択を推奨するものではなく、感情や思考の変化を丁寧に観察する試みとして綴っています。

感じ方や行動のタイミングには個人差がありますので、あくまで一つの視点としてお読みください。

この文章は、答えを提示するためではなく、「行動と感情のあいだ」を共に考えるきっかけとして書かれています。

読んでくださる皆さん自身の歩みと照らし合わせながら、静かに響く部分を見つけていただければ幸いです。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント