「ウェルビーイングを “測る” ってどういうこと?」と疑問だった私が調べてみた話

「ウェルビーイング」という言葉、ここ最近あちこちで目にするようになりました。

なんとなく「健康」や「幸せ」と関係ありそうだけれど、いまいちピンとこない…。

ましてや「ウェルビーイングを数値で “測る” サーベイがある」と聞いても、正直なところ、最初は「そんなの意味あるの?」と半信半疑でした。

私自身、健康の分野に長く関わってきましたが、“気分” や “幸せ” って、数値化するものではないという思いもどこかにありました。

けれど最近、企業や自治体で「ウェルビーイングサーベイ」の導入が進んでいることを知り、「そんなに広がっているなら、ちょっと調べてみようかな」と思ったのがこの記事のきっかけです。

この記事では、私のように「聞いたことはあるけれどよく知らない」という方に向けて、

ウェルビーイングサーベイとは何か? どんな種類があるのか?

そして、調べてみて感じた “意外な気づき” について、素直な目線でまとめてみました。

まだ使ったことはないけれど、だからこそフラットに見えたこともありました。

もしあなたも「幸福度を測るって、どういうこと?」と気になっていたなら、この機会に一緒に “ウェルビーイングの見える化” について考えてみませんか?

ウェルビーイングサーベイとは何か?

「ウェルビーイングサーベイ」という言葉を聞いたのは、ごく最近のことでした。

最初は、「そもそもウェルビーイングって何だろう?」というところからのスタートでしたが、

調べてみると、“心と体、社会的なつながりなどを含めた、広い意味での幸福状態” を表す概念だと分かりました。

そんなウェルビーイングを「数値で見える化」しようとするのが、ウェルビーイングサーベイです。

言い換えれば、「今、自分はどれくらい満たされているのか?」を項目ごとに振り返る仕組みのようなもの。

たとえば以下のような項目が測定されることが多いようです:

- 日々の生活満足度

- 心の安定感・ストレスの状態

- 人間関係や職場でのつながり

- 自分の成長や意義の実感 など

驚いたのは、こうした項目を「1〜5の満足度」で選ぶだけの、簡単なアンケート形式が多いこと。

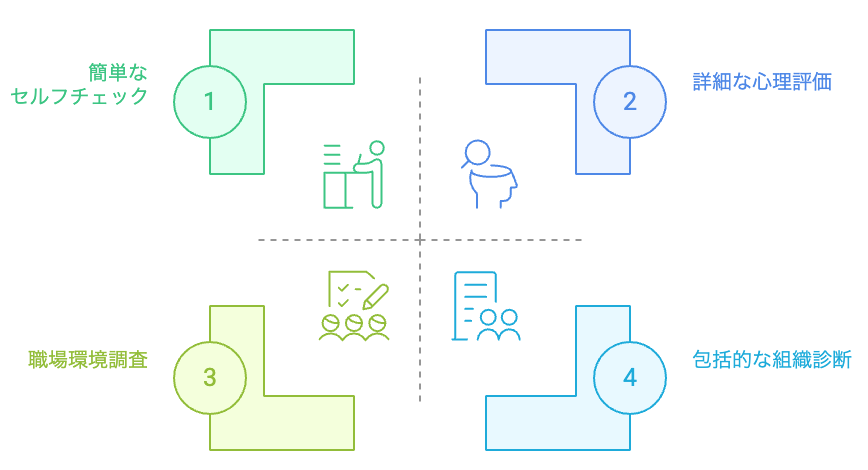

数分で終わる手軽なものから、本格的な心理尺度に基づいた診断まで、幅広い形式があるようです。

もともとは企業や自治体で、職場環境の改善や健康経営の一環として使われてきたようですが、最近では「個人のセルフチェック」として活用する人も増えているようでした。

どんな人や組織におすすめ?サーベイの活用シーンを調べてみた

ウェルビーイングサーベイについて調べていくうちに、

「これは特別な人向けのものではなく、意外と幅広く使えるのかもしれない」と思うようになりました。

実際に活用されているのは、次のようなケースが多いようです。

企業や組織:職場環境の改善・離職予防に

社員のストレス状態やモチベーションを定期的に “見える化” することで、

人事やマネージャーが早期に変化を察知しやすくなるというメリットがあるそうです。

特に注目されていたのは「心理的安全性」や「エンゲージメント(仕事への関わり度)」などの項目。

メンタル不調や人間関係のストレスが原因での離職を防ぐため、こうしたサーベイを導入する企業が増えているとのことでした。

自治体・教育機関:地域住民や学生の声を “見える化”

自治体では、住民の幸福度や生活満足度を測定して、政策づくりの参考にする例が。

また、大学などでも学生の生活状況や心の状態を把握するために活用されているそうです。

一般の個人:生活の棚卸しや自己理解のツールとして

「今の生活に満足しているか?」「何にストレスを感じているのか?」を

改めて言葉にすることで、自分の状態に気づくきっかけになる。

そんな使い方をしている個人ユーザーも多いと知って、「これは私たち一般人にも役立つんだな」と、少し親しみが湧きました。

ストレスチェックとは何が違うの?

企業や医療現場で実施されている「ストレスチェック」と、

ウェルビーイングサーベイは似ているようで実は目的が異なります。

| 比較項目 | ストレスチェック | ウェルビーイングサーベイ |

|---|---|---|

| 法的義務 | あり(50人以上企業) | なし(任意) |

| 主な目的 | メンタル不調の早期発見 | 幸福度・満足度の可視化 |

| 測定内容 | ストレス反応・職場環境要因 | 感情・人間関係・成長実感など多面的 |

| 活用スタンス | リスク管理・予防 | 振り返り・組織改善・対話のきっかけ |

ストレスチェックは「不調を未然に防ぐ」ことに重きを置いていますが、

ウェルビーイングサーベイは「今の自分(やチーム)の状態に気づき、より良くするためのヒントを得る」という前向きな側面が強いと感じました。

このように、ビジネスの現場だけでなく、暮らしの中でも活用の幅が広がっているようです。

特別な知識がなくても使えるツールが多いので、「最近ちょっと疲れてるかも…」「なんとなく気分が晴れない」という時にも、自分自身を見つめ直すヒントになるのではないかと感じました。

どんなツールがあるの?比較してみたらけっこう違いがあった

「ウェルビーイングサーベイって、どこが出してるの?」と気になって調べてみたところ、

企業向けから個人向けまで、さまざまな種類のツールが存在していました。

中には「無料診断」として気軽に試せるものもあれば、本格的なレポートがついてくる法人向けサービスもあります。

以下に、私が調べてみた中で代表的だと感じた3つのサーベイツールを簡単に比較してみます。

サーベイツール比較表

| ツール名 | 特徴 | 対象 | 所要時間 | 利用料金 | 出力形式 |

|---|---|---|---|---|---|

| ミキワメ ウェルビーイングサーベイ | 3分で診断、AIアドバイス付き | 企業 | 約3分 | 月額550円/人〜 | PDFレポート |

| Wevox(ウィボックス) | 大学監修、エンゲージメント重視 | 企業〜教育機関 | 約3分 | 月額330円/人〜 | ダッシュボード/CSV |

| ラフールサーベイ | 心理的安全性やストレス耐性測定も | 企業 | 約5〜10分 | 月額17,600円〜 | Webレポート・PDF |

▶ 各ツールの公式サイトはこちら:

どのツールも「簡単に答えられるアンケート形式」という点では共通していましたが、

それぞれ重点を置いている部分が異なっていました。

ツールの主な特徴(簡易版)

ミキワメ ウェルビーイングサーベイ(株式会社リーディングマーク)

- 「3分で診断、AIアドバイス付き」で、社員の幸福度を可視化し、離職・休職予防に特化したサーベイサービスです。

Wevox(ウィボックス)

- 大学監修のエンゲージメント重視のサーベイツールで、月額300円/人〜利用可能。組織の状態を “見える化” できる点が特長です。

ラフールサーベイ

- 組織改善やウェルビーイング経営推進向け、2,000社以上の導入実績。人的資本経営を支援する本格的なサービスです。

まとめると、

私自身はまだこうしたツールを使ったことがありませんが、

「こうやって見える化できるなら、チームや家族単位で使っても良さそう」と感じました。

もし個人でも簡単に使えるバージョンがあれば、一度試してみたい気持ちも湧いてきました。

ツールの主な特徴(詳細版)

ミキワメ ウェルビーイングサーベイ

運営:株式会社リーディングマーク

調べていてまず驚いたのが、「たった3分で診断できる」と書かれていたこのサーベイ。

しかも、回答結果に基づいてAIがコメントを返してくれるというから、ちょっと面白そうですよね。

企業向けのサービスではありますが、「性格傾向」「感情の変化」なども分かるというのが印象的でした。

離職やメンタル不調の兆候にいち早く気づける仕組みとして、多くの企業で導入されているそうです。

公式サイトでは、「エンゲージメント(働く意欲や共感度)」の変化も追えるとのこと。

実際に見本のレポートもあって、どんなふうに数値化されるのかイメージしやすかったです。

私のような個人には直接使う機会は少ないかもしれませんが、

「気持ちの状態を定点観測する」という発想は、日々の生活にも活かせそうだなと感じました。

Wevox(ウィボックス)

運営:株式会社アトラエ

「大学と連携して開発」「心理学に基づく設計」など、信頼感を押し出しているのがWevoxです。

1人あたり月額330円〜と導入しやすい価格帯で、スタートアップや中小企業にも人気があるようでした。

中でも特徴的だと思ったのが、“継続的な測定” を前提にした仕組みである点です。

単発でのチェックではなく、毎週〜隔週など定期的に回答することで、チームや個人の変化を「波」として見るようなイメージです。

Web画面のグラフがカラフルでわかりやすく、「これなら視覚的に気づきやすいかも」と感じました。

測るだけで終わらせず、「そこから何を感じるか?」という対話まで設計に含まれている点が、当サイト Gradatim Labのテーマとも少し重なるような気がして、ちょっと親近感が湧きました。

ラフールサーベイ

運営:株式会社ラフール

最後に紹介するのが、心理的安全性やストレス対策に強いと言われる「ラフールサーベイ」です。

こちらも企業向けですが、実際の導入実績が2,000社以上とかなり多く、最近は「人的資本経営」の文脈でも注目されているとのこと。

特徴的なのは、「ウェルビーイングタイプ診断」という独自の指標を使っている点。

「思考」「行動」「感情」の3つの軸から、その人の傾向や組織との関係性を立体的に把握できる仕組みだそうです。

画面サンプルや診断結果の例なども公式サイトに掲載されていて、とても丁寧につくられている印象を受けました。

料金はやや高め(月額17,600円〜)ですが、「本気で職場改善をしたい」という企業には合っているのかもしれません。

このように、同じ「ウェルビーイングサーベイ」といっても、重視するポイントや利用シーンには結構違いがあるんだなと分かりました。

私自身はまだ使ったことがありませんが、調べてみるだけでも発見がたくさんあって、「人の状態を見える化するって、結構深いテーマだな」と感じました。

SNSや口コミで見つけた、実際の声と使い方

自分ではまだ使ったことがないからこそ、

「実際に使っている人はどう感じているんだろう?」という視点が気になりました。

そこで、X(旧Twitter)やnote、公式サイトの事例紹介などから、

実際の利用者の声をいくつか探してみました。

「チームの空気が変わった」「対話が生まれた」という声

Wevoxやラフールサーベイを導入した企業の事例でよく見かけたのが、

「定期的に数値で可視化することで、上司と部下の間に自然な対話が生まれた」という声でした。

たとえばある企業では、チームの心理的安全性が低下していることが数値として現れ、

そこから「最近どう?」といった声かけが生まれるようになったとのこと。

数字だけで終わらせず、「なぜそう感じているのか?」を対話で深めるきっかけになるというのは、

とても現実的で、使ってみた人ならではの視点だなと感じました。

「自己理解が進んだ」「自分の変化に気づけた」という声も

個人で診断を受けた人のnote記事や口コミでは、

「なんとなく不調だと思っていたけど、具体的に “ストレス源” が数値で見えて驚いた」

「同じ質問に毎月答えていたら、気持ちの波に気づけるようになった」

といった感想が目立ちました。

特に印象的だったのは、「診断結果そのものよりも、それをきっかけに振り返る時間が持てたことが良かった」という声。

たしかに、生活や仕事に追われていると、自分の心の状態って置き去りになりがち。

こういうツールが “自分を見つめ直すきっかけ” になるのなら、それだけでも価値があるのかもしれないと思いました。

「使ってみたくなった理由」が少しずつ見えてきた

いろんな事例や口コミを調べていて感じたのは、ウェルビーイングサーベイは “答えをくれる道具” ではなく、“問いを立てるきっかけ”のようなものだということです。

正直、調べる前は「ちょっと大げさなんじゃ?」と思っていた部分もあったのですが、使ってみた人の素直な感想に触れるうちに、「今の自分も、一度測ってみてもいいかもしれない」と思えてきました。

私自身はまだ使っていないけど、気になっている理由

この記事を書いている時点で、私はまだ実際にウェルビーイングサーベイを使ったことはありません。

でも、だからこそ “外側から” 見えたこと、“知らなかったからこそ”気づけたことがありました。

「測ること=整えることのきっかけになる」かもしれない

サーベイを通じて気づいたのは、“数値で見る” ことが目的なのではなく、“見えることで、自分の暮らしや気持ちを整えるきっかけになる”ということ。

例えば「最近ちょっと疲れてるな…」と思っても、忙しさにまぎれてそのままにしてしまうことってありますよね。

そんなときに簡単なアンケートに答えることで、「あ、自分は今 “人とのつながり” に物足りなさを感じているのかもしれない」

と気づけたら、それだけで一歩前に進めるような気がします。

「習慣としての見える化」が、今の私にも必要かもしれない

当サイト Gradatim Lab のテーマでもある “積み重ねる暮らし” は、

日々のちょっとした気づきや振り返りの中にあると思っています。

だからこそ、「定期的に自分の状態を見える化する」という仕組みは、きっと自分の生活にも役立つのではないかと、調べながら感じるようになりました。

診断結果を見てすぐ何かが変わるわけではないけれど、「なんとなく過ごす毎日」の中に、小さな軸が生まれるような気がします。

まとめ:ウェルビーイングは “測れる” 時代に。気になったら調べてみて

「ウェルビーイングサーベイ」という言葉を初めて聞いたとき、

正直なところ、「そんなものが本当に役に立つの?」と少し懐疑的な気持ちもありました。

でも、調べてみると、それは単なる “診断ツール” というよりも、

「自分の状態に気づくための鏡」のようなものだと感じるようになりました。

特に印象的だったのは、

- 数分の簡単な質問で自分を振り返ることができる

- 数値で可視化することで、対話や改善のきっかけになる

- 習慣的に活用すれば、自分の変化にも気づきやすくなる

という点です。

もちろん、すべての人に必要なツールではないかもしれません。

でも、「ちょっと今の自分を見直したいな」と思ったときに、こうした仕組みを使って “言語化” することが助けになるなら、それはすごく価値のあることだと思いました。

私自身はまだ使っていない立場ですが、だからこそ「知らなかった世界をのぞいてみる面白さ」がありました。

この記事が、あなたにとっても「ちょっと調べてみようかな」と思うきっかけになれば嬉しいです。

最後に、今回紹介した代表的なサーベイツールの公式サイトをまとめておきますので、

気になった方はぜひチェックしてみてください。

サーベイツール公式リンクまとめ

おことわり

この記事は、筆者自身が実際にウェルビーイングサーベイを使用した体験ではなく、公開情報・公式サイト・利用者の声などをもとに調査・整理した内容です。

情報の正確性には配慮しておりますが、最新の仕様・料金等は各公式サイトをご確認ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント