暮らしの中で見えてくる『EVが進まない理由』

電気自動車(EV)は環境にやさしく、未来のスタンダードになる —— そんな期待が広がる一方で、「なぜか思ったほど普及していない」と感じる人も少なくありません。実際、日本におけるEVの販売は2024年に前年比33%も減少し、新車全体に占める割合も2%未満にとどまりました。

こうした数字からも、EVの普及がまだ本格化していないことがわかります。街中でEVを見かける機会は増えたものの、自分の生活に取り入れるにはまだ躊躇する理由がある。そう感じている方も多いのではないでしょうか。

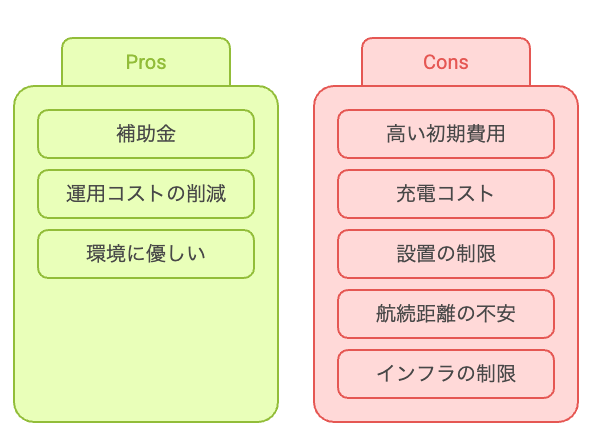

実際、EVの導入には価格、充電、車種の選択肢など、いくつかの課題が指摘されています。しかし、それらは本当に “普及の壁” なのでしょうか? あるいは、変わりゆく時代の中で一時的な過渡期の姿なのでしょうか?

EVは今、社会的にも技術的にも大きな転換点に立たされています。2035年以降のガソリン車規制、急速に進むバッテリー開発、補助金制度の拡充など、状況は確実に動いています。にもかかわらず「まだ選ばれていない」現実があるのはなぜか——。

本記事では、EVがまだ日本で本格的に普及していない理由を5つに整理し、生活者の視点から掘り下げてみます。そのうえで、「それでもなぜ世界はEVを推進し続けるのか」という未来への展望も併せてご紹介します。

暮らしのなかで選択肢の一つとしてEVを考えるとき、どんな視点が役立つのか。一緒に整理していきましょう。

出典:Japan’s EV Sales Crash By 33% In 2024, But Foreign Brands Shine

1. 購入コストがまだ高い

電気自動車(EV)が普及しない大きな理由の一つが、購入時の初期費用の高さです。ガソリン車と比べて本体価格が高めに設定されており、2025年現在、国産の一般的なEVは300万〜600万円台が中心。一方、軽自動車やエントリーモデルのガソリン車は200万円以下でも手に入るケースが多く、家計への負担感が違います。

たとえば、国産のコンパクトEVは新車価格が300万〜400万円台が中心ですが、同じサイズ感のガソリン車は200万円前後から購入できるモデルも多くあります。車両本体の価格差は100万円以上になるケースも珍しくなく、「気になるけれど、やはり高い」と感じて購入をためらう人も少なくありません。

もちろん、EVには国や自治体による補助金制度があり、たとえば国の「CEV補助金」は2025年時点で最大85万円程度(車種による)支給されます。東京都や神奈川県など一部自治体では100万円近い上乗せ補助もありますが、それでも実質的な負担はガソリン車より高くなるのが一般的です。

さらに、充電設備の導入コストも無視できません。自宅に200Vコンセントやケーブル一体型の充電器を設置する場合、工事費込みでおおよそ10万〜25万円前後の費用がかかります。

マンションや賃貸住宅では、そもそも設置できないケースも多く、導入の自由度が限られるのも障壁の一つです。

| 充電設備タイプ | 本体+工事費(税込) |

|---|---|

| コンセント型(壁掛け) | 約5万〜10万円 |

| ケーブル一体型(壁掛け) | 約10万〜25万円 |

| スタンド型(自立タイプ) | 約30万円以上 |

| 100 V→200 V変更工事 | +5万〜15万円程度 |

こうした背景から、特に家族持ちや長距離移動を想定した層にとっては、「EVは気になるけど、まだ現実的ではない」という判断につながりやすいのです。経済的なハードルの高さは、依然としてEV選択の足かせになっています。

2. 充電インフラの整備不足

電気自動車(EV)を導入したいと思っても、次にぶつかるのが充電インフラの不安です。特に「どこで、どのくらいの時間で充電できるのか」が不明確だと、日常使いへのハードルは高くなります。

日本国内の充電スタンドは2025年現在で、普通充電器(目的地充電)およそ3万口、急速充電器は2025年時点で約1.2万口とされ、ガソリンスタンドの数の約3分の1程度に留まっています 。

一見すると数が多く感じられますが、実際には「商業施設の営業時間中しか使えない」「1基しかないため順番待ちが発生する」といった制限が多く、“使いたい時に使えない” ケースが日常的に起きています。

特に急速充電器の不足は深刻で、高速道路のSA・PAでは1〜2基しか設置されていない場所も多く、週末には充電待ちが数台におよぶこともあります。さらに、急速充電器の出力や規格が車種ごとに異なるため、「30分で済むはずが1時間以上かかってしまう」といったトラブルも発生しがちです。

また、自宅での充電ができるかどうかも大きなポイントです。戸建て住宅であれば比較的簡単に200Vコンセントを設置できますが、マンションやアパートでは設置のハードルが非常に高く、管理組合の許可や工事制限などにより断念するケースも少なくありません。

近年は、一部のコンビニやショッピングモール、コインパーキングなどでも充電設備の導入が進み始めています。しかし、ガソリンスタンドのように「どこでも・すぐに・安定して使える」状態とは言いがたく、日常使いのインフラとしてはまだ発展途上といえます。

こうした事情から、「EVを選ぶにはまだ不安が大きい」「急に遠出ができないのが怖い」といった心理的な壁が、選択の障害となっているのです。

出典:第7回 充電インフラ整備促進に関する検討会 事務局資料

ガソリンスタンドの未来は?EV・水素ステーションの最新動向

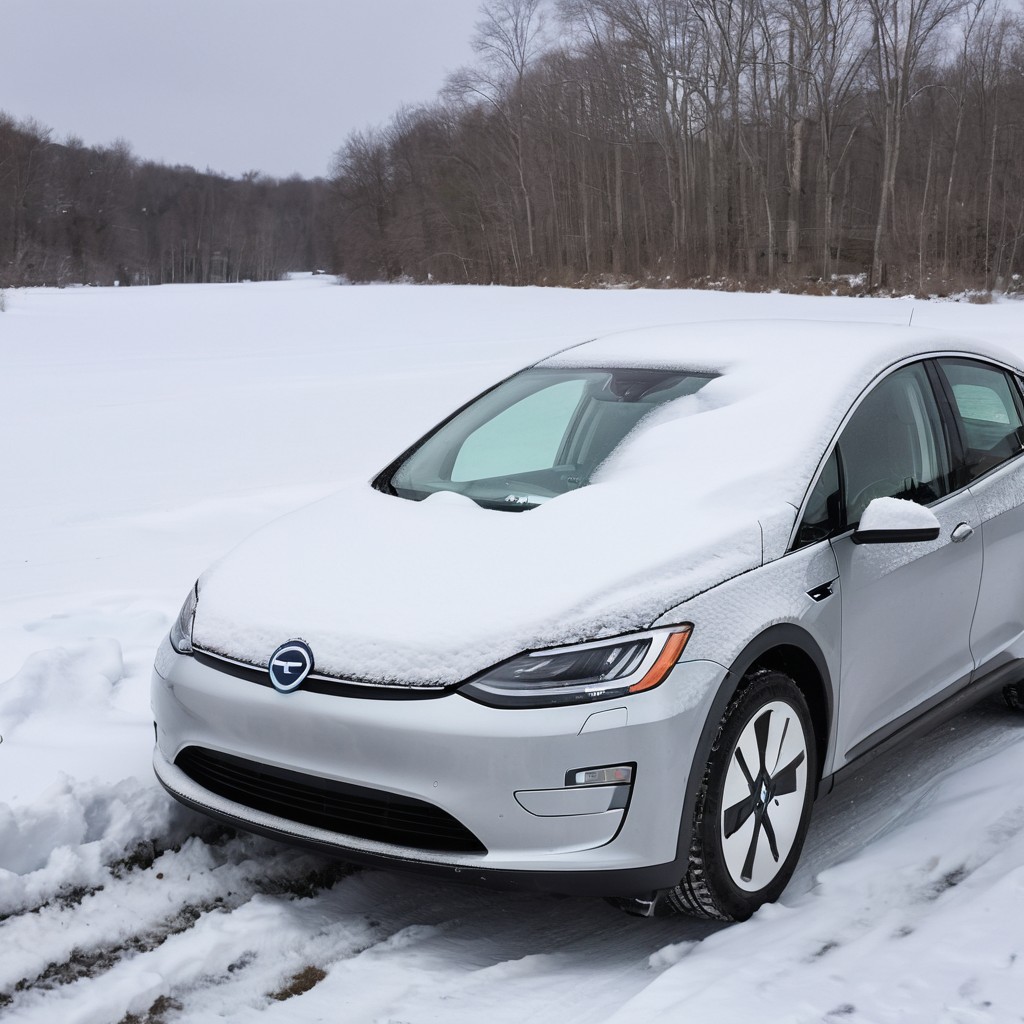

3. 航続距離・バッテリー性能への不安

ガソリン車と比べて、「EVはどのくらい走れるのか?」という不安は、依然として普及の大きな壁となっています。とくに地方在住者や長距離移動が多い人にとっては、「出先で電池切れになったらどうしよう」という心理的なプレッシャーが選択を妨げているのです。

2025年現在、市販されているEVの航続距離は300〜500km程度が中心です。これは日常の通勤や買い物には十分なスペックですが、旅行や帰省などでは不安を感じる人が多いのが実情です。しかもカタログ値の航続距離は、理想的な条件下での計測結果であり、実走行ではさまざまな要因によって距離が大幅に短くなることがあります。

たとえば、寒冷地ではバッテリーの性能が落ちやすく、冬場に暖房を使用すると航続距離は大幅に減少します。また、高速道路を一定速度で走り続ける場合も、回生ブレーキが効きにくく、結果的に消費電力が増える傾向があります。

さらに、バッテリーの寿命と交換コストも気になる点です。リチウムイオン電池の交換は、一般的に8年または16万km前後が目安とされており(多くのメーカー保証もこの範囲)、交換費用自体は車種や容量によりますが、軽コンパクトEVで50万〜90万円、テスラ・モデル3などでは100万円~130万円程度が相場です(上記の価格帯は、メーカーが使用済みバッテリーを回収することを前提とした費用となっています)。

メーカーによっては保証や下取り支援がありますが、それでも「買った後が不安」という声が消えないのが現状です。

最近では、トヨタが開発中の全固体電池など、次世代バッテリーへの期待も高まっていますが、実用化・普及にはもう少し時間がかかると見られています。

このように、EVの性能は年々進化しているとはいえ、ユーザーが「安心して使える」と感じるまでには、航続距離やバッテリー性能に関する情報開示・サポートの強化が欠かせません。

出典:電気自動車用バッテリーの寿命は何年?交換や値段、劣化防止のコツを解説

4. 運転・車種の選択肢が少ない(と思われている)

-visual-selection.png)

EVに興味はあっても、「自分に合う車種が見つからない」「選べる幅が少ない気がする」と感じる人は少なくありません。これは実際のラインナップの問題というよりも、情報が十分に届いていないことが要因であることが多いです。

2025年現在、国内外のメーカーからさまざまなEVが登場しています。日産「サクラ」や三菱「eKクロスEV」などの軽EV、トヨタ「bZ4X」やスバル「ソルテラ」などのSUV、ホンダ「e」やBMW「iX1」などのコンパクトEVまで、一定の選択肢は確保されてきています。それでも「まだ選べるほどのラインナップではない」と感じられるのは、普及率が低く、身近で乗っている人を見かける機会が少ないことが一因かもしれません。

また、EV特有の運転感覚に戸惑いを感じる人もいます。エンジン音がほとんどしない静粛性、アクセルを踏んだ瞬間に鋭く加速するレスポンス、ワンペダル操作など、初めての体験には「慣れが必要」と感じる人が多いのも事実です。これは「慣れると快適」と言われる一方で、運転歴が長い人ほど「いつもの感覚と違う」という抵抗を覚えやすい傾向があります。

さらに、ファミリー層に人気のミニバンや3列シート車のEVがほぼ存在しないことも、選択肢を狭める一因です。輸入車や高級モデルには一部ありますが、価格やサイズの面で現実的ではないという声が多く、「家族で乗れるEVがあればすぐに買いたいのに」というニーズにはまだ十分に応えきれていないのが現状です。

つまり、「車種の選択肢が少ない」というよりも、情報・体験・価格の“3つのギャップ” が選択肢を狭く感じさせているのです。このギャップを埋めるためには、メーカー側のPRだけでなく、ユーザーの生の声や体験談がもっと可視化されることが重要です。

5. 環境負荷や本質的なサステナビリティへの疑問

「電気自動車=環境にやさしい」というイメージは定着しつつありますが、近年ではその前提に疑問を持つ声も少なくありません。とくに「製造時のCO₂排出」「バッテリーの原材料調達」など、見えにくい環境負荷が注目されるようになってきています。

EVのバッテリーには、リチウム・コバルト・ニッケルといったレアメタルが使われており、その採掘には大量の水資源やエネルギーが必要です。さらに、採掘現場の一部では環境破壊や劣悪な労働環境、児童労働の問題も報告されており、「本当に持続可能な選択なのか?」という問いが生まれています。

また、日本の電力事情も無視できません。現在、国内の発電の約7割は化石燃料(LNG・石炭・石油)に依存しています。そのため、「走行中に排ガスを出さないEVでも、電気を作る段階でCO₂を出している」との指摘もあります。EVを走らせる電気の “中身” が問われる時代に入ったとも言えるでしょう。

一方で、EVがもたらす環境メリットを否定するわけではありません。とくに都市部では、排ガスゼロによる大気汚染の抑制効果や、渋滞時のアイドリング削減などの面でメリットは大きいとされています。再生可能エネルギーと組み合わせたときには、EVの環境価値は大きく高まります。

つまり、EVの環境性能は「良い・悪い」の二元論では語れない時代になってきています。どんな電力で動かすのか、どんなサイクルで使うのか。こうしたライフサイクル全体で見た視点こそが、これからの「本当のサステナブルな選択」を考えるうえで欠かせません。

出典:How problematic is mineral mining for electric cars?

Issue Brief | Critical Minerals and the U.S. Clean Energy Transition

Lithium-ion battery

EVの未来はどうなるのか?

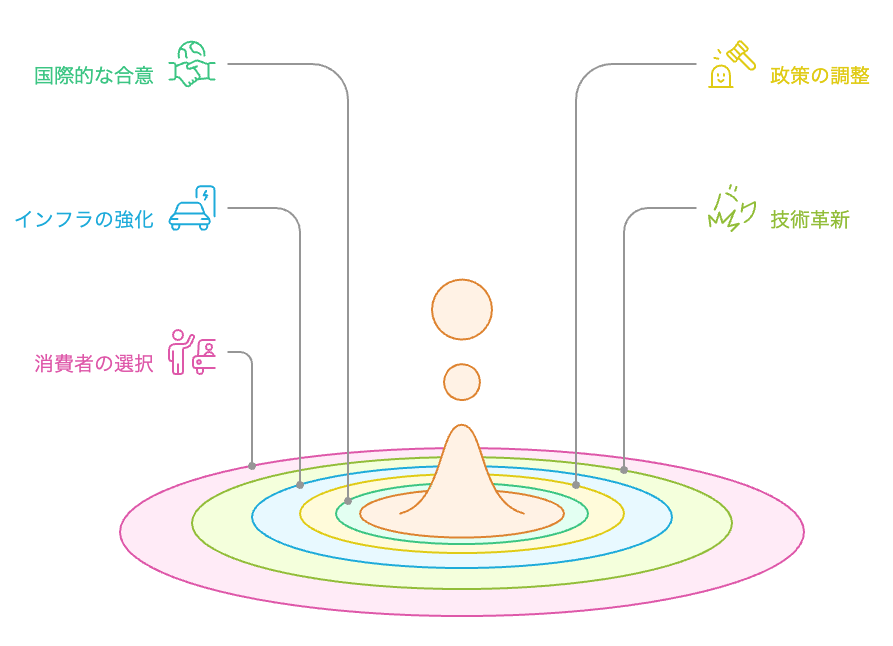

ここまで見てきたように、電気自動車が普及しにくい背景には、価格、インフラ、車種、バッテリー、環境評価といった、多面的で複雑な課題が存在しています。それでもなお、世界各国やメーカーがEVを推進し続ける理由とは何なのでしょうか?

最大の要因は、国際的な「カーボンニュートラル」への合意です。多くの国が2030〜2035年をめどに、ガソリン車の新車販売を禁止・制限する方針を掲げています。これに伴い、トヨタ・ホンダ・日産をはじめとする国内メーカーも、EVへのシフトを明言し、研究・開発・量産体制を加速させています。一方、欧州では政策の調整圧力が高まりつつあり、「2035年禁止」は継続しつつも実務上の見直し段階にあるという状況です。

また、国や自治体によるインフラ整備・補助制度の強化も進行中です。たとえば経産省は、2030年までに充電器30万口の設置を目標に掲げ、商業施設や公共空間への普及を後押ししています。東京都では2025年現在、EV購入時に最大100万円の補助が出る制度もあり、支援の手厚さは過去最高水準になっています。

技術面では、全固体電池や超急速充電器など、EVの使いやすさを根本から変える革新も進んでいます。数年内には「充電10分で300km走行」といったスペックの車両も登場する可能性が高く、“EVの弱点” とされてきた部分が急速に改善される段階に来ています。

とはいえ、真の意味でEVが「当たり前の選択肢」になるには、価格・利便性・信頼性のバランスがもっと整う必要があります。つまり、“EVに乗る理由” ではなく、“乗らない理由がない” という状態を目指すことが、今後の普及のカギになるのです。

EVはもはや「環境にいいから選ぶもの」ではなく、「暮らしにフィットするかどうかで選ばれる存在」へと変わりつつあります。そうした中で、私たち一人ひとりが、どのタイミングで・どんな理由でEVを受け入れるか。それが、これからのEVの未来を形づくる力になるはずです。

出典:Why Europe is rethinking its bold plan to phase out gas cars

充電インフラ整備促進に向けた指針

まとめ:EVは「普及していない」けれど、確実に近づいている

電気自動車がまだ一般的になっていない背景には、価格の高さ、充電インフラの整備不足、航続距離やバッテリーへの不安、車種選択の狭さ、そして環境面での誤解や疑念といった、多角的な課題が存在しています。これらは一朝一夕に解消できるものではなく、「今すぐには選びにくい」と感じる理由として根強く残っています。

それでも、状況は確実に変わり始めています。補助制度の拡充や価格帯の見直し、充電インフラの整備促進、次世代バッテリーの実用化といった動きはすでに始まっており、「EVが生活に入り込む準備」は着実に進行中です。

本記事では、EVが “まだ選ばれていない理由” を5つに整理しつつ、それでも「なぜ世界はEVを進めようとしているのか」を生活者視点でひもときました。こうして課題と現実を一度可視化してみることで、「今はまだ選ばないけれど、将来的にはアリかもしれない」と感じた方もいるのではないでしょうか。

EVの普及は、決して強制されるものではなく、“自然に選ばれる存在” であってこそ意味を持ちます。そのために必要なのは、制度や技術の進歩だけでなく、暮らしの変化とともに選びやすくなる仕組みです。

あなたにとっての「EVのある暮らし」は、いつどこから始まりそうですか?

その問いを持ち帰ることが、次の選択への第一歩になるかもしれません。

おことわり

本記事は2025年7月時点の公開情報および各種報道資料をもとに執筆しています。一部に筆者の見解や生活者視点を含みますが、特定の製品やサービスの利用を推奨するものではありません。EVの価格、航続距離、補助金制度、インフラ状況などは今後変更される可能性があります。ご購入やご利用にあたっては、メーカーや自治体などの最新情報をご確認ください。

コメント