「年齢のせい」にしない疲れ:ミトコンドリアが足りていないかもしれません

朝起きても疲れが抜けない、夜まで体力がもたない、最近なんとなくやる気が出ない — そんな体や心の変化を感じ始めたのは、40代に入ってからという方も多いのではないでしょうか。

このような「なんとなくの不調」は、年齢のせいと片付けてしまいがちです。けれども実は、こうした変化の背景には、細胞のエネルギー不足が関係している可能性があります。そのエネルギーを作り出しているのが、ミトコンドリアと呼ばれる細胞内の小器官です。

ミトコンドリアは、全身の細胞に存在し、生命活動に必要なエネルギー(ATP)を生み出しています。しかし、加齢や生活習慣の影響でミトコンドリアの数や働きが低下すると、エネルギーが不足し、疲れやすさや老化のサインが目立ち始めるのです。

本記事では、ミトコンドリアの基本的な働きから、減少によって起こる体の変化、そして40代からでも実践できるエネルギー改善習慣についてわかりやすく解説していきます。毎日の生活の中でできること — たとえば軽い運動や食生活の見直し、水素水のような酸化ストレス対策まで含めてご紹介します。

「年齢だから仕方がない」とあきらめる前に、自分のエネルギーの “土台” を見直してみませんか?

ミトコンドリアって何?:細胞の「発電所」以上の働き

ミトコンドリアは、私たちの体を形作るすべての細胞(赤血球を除く)に存在し、「細胞の発電所(パワーハウス)」と呼ばれることが多い細胞内小器官です。実際には、ATP(アデノシン三リン酸:生命活動のエネルギー通貨)を産生する役割が非常に重要ですが、その他にも多様な働きを持っています。MDPI+3PMC+3MDPI+3

出典:Cellular and molecular mechanisms of mitochondrial function

The Key Role of Mitochondrial Function in Health and Disease

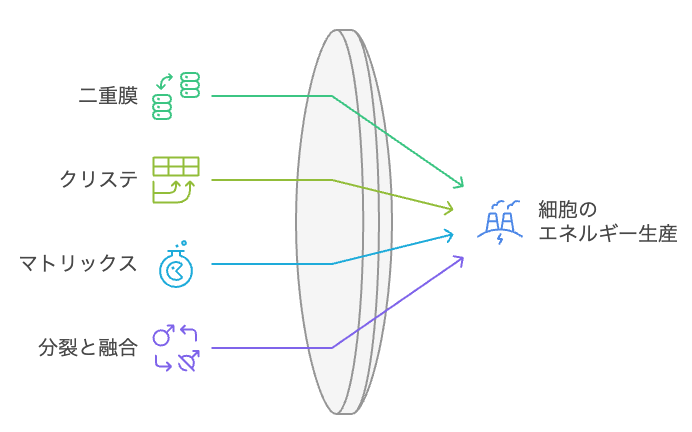

ミトコンドリアの基本構造とエネルギー産生

ミトコンドリアは二重膜構造を持ち、外膜と内膜の間に膜間腔、さらに内膜が折りたたまれてクリステ(膜ひだ)構造を形成しています。クリステの面積が広いほど、ATPを産生する機能が効率化されると考えられています。

内部の「マトリックス」には、TCAサイクル(クエン酸回路)や脂肪酸代謝、NADHなどの還元型物質の生成が行われ、これらが内膜の電子伝達系(OXPHOS:酸化的リン酸化)に渡され、プロトン勾配を作ってATP合成酵素を駆動します。1分子のブドウ糖から、ミトコンドリアを経由すると30分子以上のATPが得られる効率的な道筋です。

ミトコンドリアの内側には「マトリックス」と呼ばれる空間があります。ここでは、食べ物から得たエネルギー源(ブドウ糖や脂肪など)が分解されて、エネルギーを運ぶ分子(NADHなど)が作られます。

このNADHなどが、ミトコンドリアの「内膜」にある電子伝達系(OXPHOS:酸化的リン酸化)に渡されると、電子の流れが生まれます。

その流れによってプロトン(H⁺)が内膜を隔てて移動し、「プロトンの濃度差(=プロトン勾配)」が作られます。

この勾配が、まるで水車を回す水流のように「ATP合成酵素」を動かし、生命活動のエネルギー源である ATP を作ります。

1分子のブドウ糖から、こうして約30個以上のATPが得られるという、非常に効率の高い仕組みです。

このように、ミトコンドリアはエネルギー産生の核となる装置ですが、体が必要とする量を常に十分に供給できるわけではなく、代謝負荷や酸化ストレス、加齢などで機能にゆがみが出やすくなります。

出典:Crista

Research of Mitochondrial Function, Structure, Dynamics and Intracellular Organization

Mitochondria: It is all about energy

それだけじゃない、ミトコンドリアのもう一つの顔

ミトコンドリアは、エネルギー産生以外にも以下のような重要な役割を担っています:

- シグナル伝達:

- ミトコンドリアは、細胞内外との代謝シグナルのハブとして働き、ストレス応答や免疫反応の調整にも関与します。

- 酸化還元制御(ROS制御):

- ミトコンドリアの電子伝達過程では活性酸素(ROS)が副産物として発生しますが、適度な量はシグナルとして作用し、一方で過剰なROSは細胞にダメージを与えるため、ミトコンドリアにはこれを制御する機構も備わっています。

- アポトーシス(プログラムされた細胞死)制御:

- ミトコンドリアは、細胞が “終末モード” に入る際の鍵となる因子(例えばシトクロムcの放出など)を制御する場でもあります。

- ミトコンドリアの質の管理(ミトファジーなど):

- 損傷を受けたミトコンドリアは、自らが除去されたり、リサイクルされたりする仕組み(ミトファジー)を通じて、全体の健全性を保つ制御が働いています。

これらの機能は、エネルギー産生と密接に結びついていて、どれか一つがゆがむと細胞全体に波及してしまいます。

出典:Mitochondria as Cellular and Organismal Signaling Hubs

The Key Role of Mitochondrial Function in Health and Disease

Cellular and molecular mechanisms of mitochondrial function

Mitophagy

ミトコンドリアは動的に変化する

ミトコンドリアは静的な存在ではありません。分裂(fission)と融合(fusion)を繰り返しながら形態を変え、環境に応じてネットワークを再構築します。この動態は、機能維持や損傷の補正、質の維持に不可欠です。

このような “動き” を通じて、ミトコンドリアは「形」も「機能」も変えながら、細胞の要求に適応しようとするわけです。

ミトコンドリアの減少が引き起こす老化への影響

ミトコンドリアの数や機能が低下することは、単なるエネルギー不足だけにとどまらず、私たちの体にさまざまな “老化サイン” をもたらします。ここでは、具体的な影響を読み解きながら、なぜそれが起きるかを整理していきます。

疲れ・だるさ・回復力低下

まずもっとも身近な症状として、「疲れやすくなった」「翌日まで疲れが残る」といった感覚があります。これは、ミトコンドリアのATP産生能力が低下するためです。人間では、ATP生成能力は10年で約8%ずつ低下するという報告があります。

さらに、ミトコンドリアが機能不全を起こすと、電子伝達系からの電子リークが増え、活性酸素(ROS:リアクティブ酸素種)が過剰に発生しやすくなります。これがさらに細胞を傷つけ、疲労回復を遅らせる悪循環を生み出します。PMC+2PMC+2

出典:Mitochondrial Aging and Age-Related Dysfunction of Mitochondria

The role of mitochondria in aging

筋肉・体力・代謝の低下

ミトコンドリア数や機能の減少は、筋肉細胞や代謝器官においても顕著に現れます。ミトコンドリアが少ない・弱いと、筋肉中のエネルギー供給が効率的でなくなり、筋力低下・筋肉量の減少につながりやすくなります。

また、代謝(糖・脂質の燃焼)においても、ミトコンドリアの効率が落ちるとエネルギー消費が鈍くなり、太りやすく、太って落ちにくい体質へ変化する傾向があります。これは「基礎代謝の低下」「内臓脂肪の増加」などとリンクします。

肌・髪・見た目の老化促進

体の基幹的なエネルギーが低下すると、再生や回復に使うリソースが圧迫されます。肌細胞や表皮のターンオーバー、コラーゲン生成、抗酸化系の維持もその影響を受けやすく、シワ・くすみ・乾燥など見た目の老化が進みやすくなります。

また、ミトコンドリアの機能低下は、細胞内の酸化ストレスを高め、脂質やタンパク質、DNAに対するダメージを誘発します。これらのダメージ蓄積が老化のマーカーとして現れやすくなります。

出典:The Mitochondrial Basis of Aging

認知機能・神経疾患リスクの上昇

ミトコンドリアは脳・神経系でも重要な役割を持ち、特に神経細胞はエネルギー依存度が高いため、ミトコンドリアの不調は認知機能低下や神経変性疾患のリスク上昇と関連します。アルツハイマー病やパーキンソン病といった疾患との関わりが研究されています。

さらに、老化に伴いミトコンドリアの品質管理機構(ミトファジー:損傷ミトコンドリアを除去する仕組み)が衰えることが指摘されています。これが、劣化したミトコンドリアの蓄積を許し、細胞全体の機能低下を促す原因の一つと考えられています。

出典:Mitochondrial Dysfunction: A Key Player in Brain Aging and Diseases

The Mitochondrial Basis of Aging and Age-Related Disorders

DNA変異・炎症との関連

ミトコンドリアのDNA(mtDNA)は、核DNAに比べて修復機構が弱く、活性酸素などによるダメージを受けやすい部位とも言われています。加齢とともにmtDNA変異が蓄積することが多数の研究で報告されており、これがミトコンドリア機能をさらに落とす要因になります。

また、ミトコンドリアがダメージを受けたり壊れたりすると、細胞外へミトコンドリア由来物質(ミトコンドリアDNA断片など)が放出され、「DAMPs(損傷関連分子パターン)」として免疫系を刺激し、慢性的な炎症(炎症老人化:inflammaging)を誘発する可能性も指摘されています。

ミトコンドリアが傷ついたり壊れたりすると、その中にある物質(たとえばミトコンドリアDNAの断片など)が細胞の外に漏れ出します。

これらの物質は「DAMPs(ダンプス:損傷関連分子パターン)」と呼ばれ、体の免疫システムに「異常が起きている」と知らせる信号になります。

ところが、この反応が長く続くと、体の中で慢性的な炎症が起こりやすくなります。

このような、年齢とともに進む “じわじわとした炎症” の状態を「炎症性老化(inflammaging:インフラメイジング)」と呼びます。

以上のように、ミトコンドリアの減少・機能低下は、体のあらゆる側面に「老化」として現れてきます。次のセクションでは、この悪循環を断ち切り、ミトコンドリアの数や機能を守る/回復させる具体的な習慣を紹介していきます。

出典:The role of mitochondria in aging

Targeting organ-specific mitochondrial dysfunction to improve biological aging

ミトコンドリア改善習慣: 減少の連鎖を止めて回復へ

ミトコンドリアの数や質を守り、可能な範囲で増やしていくには、日常の習慣が鍵になります。ただし「やればすぐ効く魔法」ではなく、長期的な「支え」を作ることが目的です。本節では、具体的に取り入れやすい4つのアプローチを紹介します。

1. 酸化ストレスを減らす生活習慣(睡眠・ストレス・環境管理など)

ミトコンドリアの機能は過剰な酸化ストレス(活性酸素:ROS の過剰発生)に強く影響されます。細胞が受ける酸化ダメージをできるだけ減らすことは、ミトコンドリアを守る第一歩です。

- 睡眠の質と時間の確保:

- 睡眠中に細胞修復や抗酸化反応が働くため、慢性的な睡眠不足はミトコンドリア負荷を高めます。

睡眠の質を整える環境づくり(遮光・睡眠リズム・寝具など)を意識しましょう。

- 睡眠中に細胞修復や抗酸化反応が働くため、慢性的な睡眠不足はミトコンドリア負荷を高めます。

- ストレスマネジメント:

- 慢性的な精神的・身体的ストレス(過労・過度な緊張・交感神経優位状態)は、コルチゾールなどホルモン反応を引き起こし、酸化ストレスを助長します。

軽い散歩、呼吸法、瞑想など、ストレスを逃す時間を日々設けることが有効です。

- 慢性的な精神的・身体的ストレス(過労・過度な緊張・交感神経優位状態)は、コルチゾールなどホルモン反応を引き起こし、酸化ストレスを助長します。

- 環境要因の制御:

- 紫外線、排気ガス、たばこ煙、化学物質など外的要因も細胞に酸化圧をかけます。

禁煙、室内空気の整備、工業地帯や交通量の多い道を避けるなど小さな工夫も積み重なります。

- 紫外線、排気ガス、たばこ煙、化学物質など外的要因も細胞に酸化圧をかけます。

- 酸化ケアに「水素水」や抗酸化成分を取り入れる:

- 水素水や特定の抗酸化物質(ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノールなど)は、実験系でミトコンドリア周囲の酸化ストレスを抑えるという報告があります。

ただし、人体でその効果を保証する大規模研究は限定的であり、「補助的な手段」として位置づけるのが妥当です。

- 水素水や特定の抗酸化物質(ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノールなど)は、実験系でミトコンドリア周囲の酸化ストレスを抑えるという報告があります。

このような生活習慣の見直しによって、ミトコンドリアへの負荷を軽くし、安定して働ける環境を整えることができます。

2. 運動でミトコンドリアを刺激する(有酸素・筋トレ・運動強度の見極め)

運動は「ミトコンドリアへの最良の刺激」の一つと考えられており、多くの研究がそれを支持しています。

- ミトコンドリアの生合成(バイオジェネシス)刺激:

- 持久的な運動(有酸素運動/エンデュランス運動)は、PGC‑1α などの遺伝子経路を通じてミトコンドリアの新生・機能向上を誘導します。

- ミトファジー(損傷ミトコンドリアの除去)促進:

- 運動は古くなった・機能不全になったミトコンドリアを自動的に除去する過程(ミトファジー)を促します。

全体のミトコンドリアの“質”を保てると言われています。

- 運動は古くなった・機能不全になったミトコンドリアを自動的に除去する過程(ミトファジー)を促します。

- 筋力トレーニング(レジスタンス運動)の効果:

- 筋トレを一定期間行うと、ミトコンドリア呼吸能(電子伝達系の活動性)やタンパク質発現が増加する報告もあります。

12週間のレジスタンス運動で、ミトコンドリア呼吸活性が改善したというデータもあります。

- 筋トレを一定期間行うと、ミトコンドリア呼吸能(電子伝達系の活動性)やタンパク質発現が増加する報告もあります。

- 運動の強度と頻度のバランスに注意:

- ただし、過度な高強度・過剰運動は逆にミトコンドリア機能を傷つけるリスクも指摘されています。適度な頻度・強度を守ることが大切です。

- 実践例と工夫

・日常生活で階段を使う、速歩き、短時間のHIIT(インターバル運動)などを取り入れる

・筋トレなら大きな筋肉群(脚・背中)を週2〜3回程度刺激する

・ウォームアップ・クールダウンを入れて筋肉・酸化系の負荷を和らげる

運動を続けることで、ミトコンドリアの “使われることで強くなる” 性質を活かしていきましょう。

出典:Exercise training-induced Regulation of Mitochondrial Quality

Physical Exercise: A Novel Tool to Protect Mitochondrial Health

Resistance Exercise Training Alters Mitochondrial Function in Human Skeletal Muscle

Too much of a good thing: Excess exercise can harm mitochondria

3. 栄養でサポートするミトコンドリア(食事戦略)

食事はミトコンドリアを支える最も基盤的な要素の一つです。適切な栄養素と食材の選び方が、ミトコンドリア機能向上に直結する可能性があります。

- 抗酸化栄養素とポリフェノール:

- ビタミンC、E、カロテノイド、ポリフェノール(例えば緑茶カテキン、レスベラトロールなど)は ROS を中和する働きがあり、ミトコンドリアDNA や脂質膜の酸化を抑え得ます。

特に「ミトコンドリア標的型抗酸化薬(mitochondria‑targeted antioxidants)」という研究分野があり、それらはミトコンドリア自体に届きやすい構造を持つ抗酸化剤として注目されています。

- ビタミンC、E、カロテノイド、ポリフェノール(例えば緑茶カテキン、レスベラトロールなど)は ROS を中和する働きがあり、ミトコンドリアDNA や脂質膜の酸化を抑え得ます。

- 良質な脂質・オメガ3 脂肪酸:

- EPA / DHA などのオメガ3系脂肪酸は、ミトコンドリア膜の流動性・安定性を支え、炎症反応を抑える方向で働く可能性が報告されています。

- たんぱく質とミネラル:

- ミトコンドリアを構成するタンパク質・酵素を合成するためには、十分なアミノ酸(特に分岐鎖アミノ酸など)や鉄、マグネシウム、亜鉛、セレンなどの補因子が必要です。

例として、CoQ10(コエンザイム Q10)はミトコンドリア電子伝達系で補酵素として働きます。

- ミトコンドリアを構成するタンパク質・酵素を合成するためには、十分なアミノ酸(特に分岐鎖アミノ酸など)や鉄、マグネシウム、亜鉛、セレンなどの補因子が必要です。

- 食事法・タイミング:

- 地中海食(野菜・果実・ナッツ・オリーブ油中心)との関連性が、ミトコンドリア機能改善との関連を示す研究があります。

- カロリー制限・断続的断食(過剰でない範囲で)により代謝ストレスが軽減し、ミトコンドリア機能維持や寿命延長効果が動物モデルで示されることがあります。

- 過剰な糖質負荷や加工食過多はミトコンドリアストレスを強める可能性があるため、血糖コントロールを意識することが望ましい。

以上のように、ミトコンドリアを支える食事を意識することで、「動かすだけでなく、燃料を整える」ことができ、効果を最大化できます。

出典:Mitochondria-Targeted Antioxidants: A Step towards Disease Treatment

Effects of nutrients and diet on mitochondrial dysfunction: An opportunity for therapeutic approaches in human disease

Coenzyme Q10

Mediterranean diet and mitochondria: New findings

The impact of diet upon mitochondrial physiology (Review)

4. サプリ・補助成分を上手に取り入れる

食事と運動を基盤としつつ、補助的に使えるサプリや成分も選び方次第で効果をプラスにする手段となります。ただし、すべての成分に確固たる人体試験があるわけではないため、慎重に扱うべきです。

実践例

毎日のマルチビタミンに加えて、CoQ10 や PQQ の配合があるものを選ぶ、あるいはウロリチン A を扱う製品をチェックするなど。ただし、まずは少量から始め、体調を見ながら取り入れるのが安全です。

- 注目される成分例

- コエンザイム Q10(CoQ10):電子伝達系の補因子として働き、抗酸化効果も持ちます。

- PQQ(ピロロキノリンキノン):ミトコンドリア新生(バイオジェネシス)を刺激する可能性が研究で報じられています(ただし、ヒトデータは限定的)。

- レスベラトロール、ナイアシン、α-リポ酸、NAD+ 前駆体(例:NMN、NR):これらは代謝改善や抗酸化・シグナル伝達改善の観点で注目されています。

- マイトファジー誘導因子(例:ウロリチン A):最近ではウロリチン A が損傷ミトコンドリア除去(ミトファジー)を促す可能性が取り上げられています(ただしまだ研究途上段階)。

- コエンザイム Q10(CoQ10):電子伝達系の補因子として働き、抗酸化効果も持ちます。

- 注意すべき点

- 過剰摂取や相互作用リスクに注意する(医薬品との併用など)

- サプリはあくまで「補助」。基盤である運動・栄養・生活習慣を置き去りにはできません

- エビデンスの質を見て、信頼できるブランド・論文裏付けがあるものを選ぶ

- 過剰摂取や相互作用リスクに注意する(医薬品との併用など)

出典:Coenzyme Q10

まとめ:エネルギーの根本から “年齢” を見直す

「年齢だから仕方ない」と思っていた疲れや不調も、もしかすると “エネルギーをつくる力” の低下が根本にあるかもしれません。ミトコンドリアの働きは加齢とともにゆるやかに衰えますが、そのスピードや影響は、私たちの習慣次第で大きく変わります。

運動、栄養、睡眠、ストレスケア — 特別なことをしなくても、日々の小さな積み重ねが、ミトコンドリアの健康を支え、心身の若々しさを保つ土台になります。

大切なのは、「完璧」ではなく「継続」です。

まずは今日の食事、5分のウォーキング、いつもより早い就寝など、できることから始めてみましょう。

それが、疲れにくく、前向きに過ごせる体への第一歩になります。

関連記事リンク

おことわり

本記事は一般的な健康情報の提供を目的としたものであり、医学的・栄養学的な診断や治療の代替を意図するものではありません。

効果や感じ方には個人差があり、すべての方に当てはまるとは限りません。持病をお持ちの方や、体調に不安のある方は、必ず医師・専門家にご相談のうえご判断ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント