40代で「疲れやすい」と感じる人が増えている理由

40代に入ってから「寝ても疲れが取れない」「以前より体力が落ちた」と感じることはありませんか? 仕事や家事に追われる毎日で、朝からだるさが抜けない・日中に強い眠気に襲われるといった声は少なくありません。

実は、40代の疲れやすさは単なる加齢だけが原因ではなく、筋肉量や代謝の低下、睡眠の質の変化、栄養不足、ホルモンバランスの乱れ、ストレスや生活習慣の積み重ねなど複数の要因が関わっています。放置すると慢性化し、仕事のパフォーマンスや日常生活の充実度に大きな影響を及ぼすことも。

本記事では、40代の疲れやすさの主な原因を整理し、今日から始められる改善習慣10選、男女別に気をつけたいポイント、医療機関への受診が必要なサインまでを網羅的に解説します。

合わせて筆者が10年以上実践している朝活・階段の登り降りの習慣や、食事の工夫も紹介。

「疲れやすい体」を根本から整えたい方は、ぜひ参考にしてください。

40代が「疲れやすい」と感じる主な原因

筋肉量・基礎代謝の低下

40代に入ると、加齢とともに筋肉量が年間1%前後ずつ減少するとされます。筋肉はエネルギー代謝の中心であり、筋肉量が減ると基礎代謝が落ち、少しの活動でも疲労感を覚えやすくなります。

さらに筋持久力の低下により「階段で息切れする」「以前より疲れが抜けにくい」といった実感につながります。定期的な筋力トレーニングや軽い有酸素運動は、この加齢性変化を遅らせる有効な手段です。

出典:How can strength training build healthier bodies as we age?

Research consortium including NIH proposes diagnostic criteria for sarcopenia

睡眠の質の低下

40代以降は深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の割合が減少しやすく、結果的に「寝ても疲れが取れない」と感じやすくなります。就寝中の中途覚醒や、起床時の頭の重さも特徴です。

加えて、睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害など、見逃されがちな睡眠障害も隠れている場合があります。光環境・就寝前の生活習慣を整えるだけで改善するケースも多く、眠りの質を上げることが疲労対策の大きな鍵です。

出典:What Is Sleep Quality?

How Much Sleep Do You Really Need?

栄養不足(タンパク質・鉄・ビタミンB群)

栄養不足は40代の疲労感の大きな背景要因です。特にタンパク質不足は筋量低下や回復遅延を招き、鉄不足は酸素運搬能力を落とし「疲れやすい・集中力が続かない」といった症状を引き起こします。

女性では月経の影響も重なり、鉄欠乏性貧血が潜在的に多くみられます。さらにビタミンB群は糖質や脂質をエネルギーに変える必須因子であり、不足すると効率的な代謝が妨げられます。

出典:Iron – Health Professional

Iron – Consumer

ホルモンバランスの変化

40代は性ホルモンの変化が顕著に表れ始めます。

男性ではテストステロンの緩やかな低下が起こり、筋力や活力の低下と関連します。

女性では更年期の移行期に入り、エストロゲンの変動によって睡眠の質や気分、疲労感に影響が出やすくなります。

これらは「年齢のせい」で片付けられがちですが、生活習慣の改善や医療機関での相談によって軽減できるケースも少なくありません。

出典:Male menopause: Myth or reality?

Male hypogonadism

ストレスと自律神経の乱れ

仕事や家庭の負担が重なる40代は、慢性的なストレスによって交感神経優位になりがちです。結果として心身が常に緊張状態に置かれ、浅い呼吸・肩こり・睡眠の質低下を招きます。

ストレスはコルチゾール分泌を介して代謝や免疫にも影響を与えることが知られており、疲労感を「抜けにくくする」要因のひとつです。

マインドフルネスや短時間の運動は、自律神経のバランスを整える効果が報告されています。

出典:Exploring the sustained impact of the Mindfulness-Based Stress Reduction program: a thematic analysis

Effect of a mindfulness program on stress, anxiety, depression, sleep quality, social support, and life satisfaction: a quasi-experimental study in college students

疾患や薬剤の影響

疲労の背景には、甲状腺機能低下症、糖尿病、睡眠時無呼吸、うつ病などの疾患が潜んでいる場合もあります。さらに降圧薬や抗アレルギー薬など一部の薬剤は副作用として倦怠感を引き起こすことがあります。

自己判断で「年齢のせい」と済ませるのは危険であり、原因不明の疲れが数週間続く場合は早めに医療機関に相談することが推奨されます。

出典:Tiredness and fatigue

Self-help tips to fight tiredness

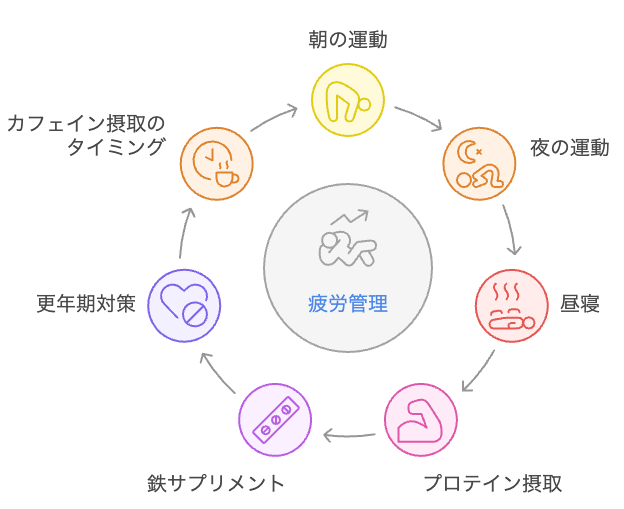

40代の疲れを改善する【習慣10選】

1. 朝の太陽光を浴びて体内時計をリセット

起床後30分以内に光を浴びると体内時計が整い、夜の睡眠の質が改善されます。特に朝活習慣とセットにすると効果的です。

2. 軽い有酸素運動を習慣に

階段の登り降りやJapanese Walkingは、40代からの疲労対策として最適です。短時間でも継続することで日中の集中力が高まります。

3. 小さな筋トレで筋力を維持

体幹や下半身を支える筋肉を保つことで疲れが軽減します。特に階段の登り降りは筋トレ効果も兼ね備えた運動です。

4. タンパク質をこまめに補給

食事で不足しがちな場合は、プロテインで補うのも有効です。疲労回復と筋肉維持の両面で役立ちます。

5. 鉄・ビタミンB群・マグネシウムを意識

特に女性は鉄不足に注意が必要です。バランスの取れた食事とサプリを組み合わせると効果的です。

6. カフェインは昼2時まで

午後以降のカフェインを控えるだけで、夜の睡眠質が大きく変わります。朝のコーヒーは「朝活」のリズムづくりにも最適です。

7. 就寝90分前の入浴で深部体温を調整

湯船に浸かる習慣は副交感神経を優位にし、疲労回復を促します。夜の眠りの質を上げたい人におすすめです。

8. 短時間の昼寝で疲労回復

午後早い時間に15〜20分の昼寝をするだけで、午後のだるさが軽くなります。逆に夕方以降は控えましょう。

9. 3分間の呼吸・マインドフルネス

呼吸法や瞑想は自律神経のバランスを整え、心身のリセットに役立ちます。

10. 誰かと一緒に食事をする

共食はストレスを減らし、心の疲れを和らげる習慣です。マインドフルな食事とあわせると効果的です。

男女別の「よくある落とし穴」と対策

男性に多い疲れの背景

40代男性の疲労で見逃されやすいのが 睡眠時無呼吸症候群(OSA) です。OSAは強い日中の眠気や集中力低下を引き起こし、心血管疾患のリスクとも関連します。大規模疫学研究では、中年男性でのOSA有病率は約24%に達すると報告されています。

生活習慣では、過剰飲酒や肥満がOSA悪化要因であり、体重の5〜10%減量で症状が有意に改善することも示されています。

出典:Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults

Iron Deficiency Anaemia Assessment, Prevention, and Control A guide for programme managers

女性に多い疲れの背景

40代女性では、更年期のホルモン変化と鉄欠乏が重なりやすい点が特徴です。

閉経移行期には睡眠障害の有病率が50%以上に達するとの報告もあります。

また、鉄欠乏性貧血は女性の疲労感の主因であり、WHOは「世界の女性の30%以上が鉄欠乏状態にある」と推計しています。

鉄欠乏はヘモグロビンだけでなく、フェリチン(貯蔵鉄)を測定しなければ見逃されやすいことが指摘されており、疲れが続く女性は血液検査を受けて確認するのが望ましいです。

出典:Worldwide prevalence of anaemia 1993–2005 WHO Global Database on Anaemia

Iron deficiency anaemia: pathophysiology, assessment, practical management

共通の注意点

男女とも「年齢のせい」と片付けがちですが、疲労の背景には生活習慣+身体変化+潜在疾患が複合的に作用します。数週間以上続く倦怠感は、生活改善と並行して医療機関でのチェックを受けることが早期解決につながります。

医療に相談すべきサイン

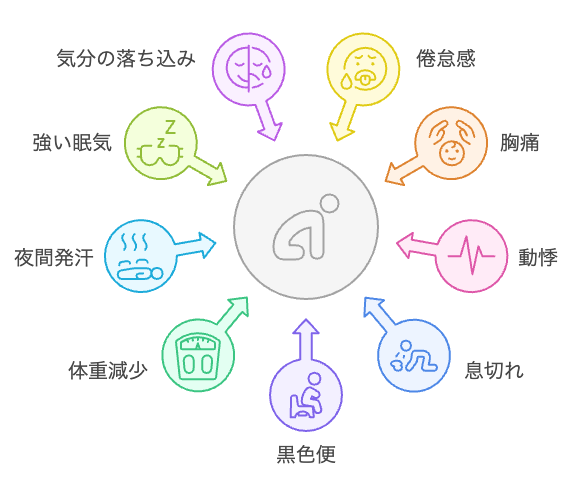

40代の疲労は生活習慣の見直しで改善することが多いですが、中には 病気が背景にあるサインも存在します。以下のような症状が続く場合は、早めに医療機関での受診を検討しましょう。

- 強い倦怠感が数週間以上持続する

- 胸痛・動悸・息切れが日常的にある(心疾患・甲状腺疾患の可能性)

- 黒色便や出血の増加(消化管出血や貧血のリスク)

- 急な体重減少・夜間の発汗(悪性疾患を含む警告サイン)

- 日中の強い眠気や居眠り(睡眠時無呼吸症候群の可能性)

- 気分の落ち込みが数週以上続く(うつ病の可能性)

これらの症状は「年齢のせい」と自己判断しがちですが、背景に甲状腺疾患、貧血、心肺疾患、睡眠障害、精神疾患が隠れていることも少なくありません。米国国民保健サービス(NHS)も「原因不明の疲労が4週間以上続く場合は受診すべき」と明記しています。

サプリは“補助”として

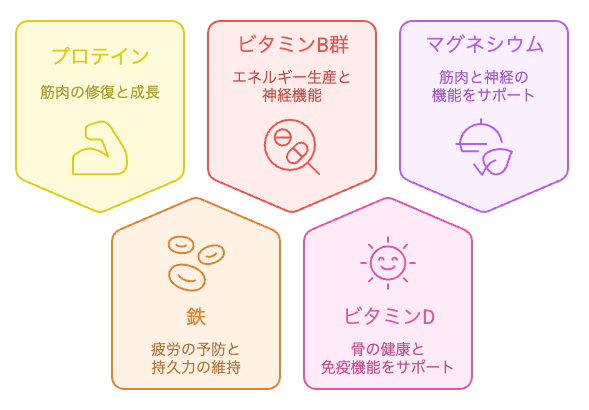

40代の疲労感対策でサプリを検討する人は少なくありませんが、大前提は生活習慣(睡眠・運動・食事)が土台です。サプリは「不足を補う」役割として活用するのが基本姿勢です。

代表的に検討される成分には以下があります。

- プロテイン(ホエイ・ソイなど):

- 食事でタンパク質が不足する場合の補助。筋肉量維持や回復に有効。

- 鉄:

- 特に女性に重要。鉄欠乏は疲労・集中力低下の要因となる。摂取は医師の診断下が望ましい。

- ビタミンB群:

- エネルギー代謝に必須。食事が偏ると不足しやすく、倦怠感につながる。

- ビタミンD:

- 骨・免疫・筋力維持に関わり、不足が疲労感と関連する可能性がある。

- マグネシウム:

- 筋肉と神経機能をサポートし、不足するとこむら返りや疲労感を招きやすい。

ただし、サプリは 「多いほど良い」わけではなく、過剰摂取が逆効果 になることもあります。鉄や脂溶性ビタミン(A・D・E・K)は特に注意が必要です。

薬を服用している場合や慢性疾患がある場合は、必ず医師・薬剤師に確認してから取り入れましょう。

出典:Vitamin D Deficiency

Consensus Statement on Vitamin D Status Assessment and Supplementation: Whys, Whens, and Hows

筆者の実践(体験と根拠を分けて紹介)

ここからは、私自身が40代以降に「疲れにくい体」を意識して取り入れてきた習慣を紹介します。科学的根拠に裏付けられた改善策と、あくまで個人の実感としての工夫を分けて書きます。

朝活と階段昇降の習慣

10年以上続けているのが「階段の登り降り」です。1回30〜50分を目安に行うと、日中の眠気が減り、夜の寝つきが良くなる感覚がありました。研究でも、朝の軽い有酸素運動は体内時計を整え、睡眠の質を改善する効果が示されています。

短時間でも続けることで「疲労がたまらない体」を実感できます。

出典:Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults

食生活とドリンク習慣

毎朝のルーティンとして青汁や水素水を取り入れてきました。

青汁は不足しがちな野菜成分を補う目的で継続し、便通や体調管理に役立つと感じています。

一方、水素水に関しては研究段階で議論が分かれる成分です。私個人としては「体が軽い感覚・疲れが取れる感覚・肌ツヤの良さ」があり、朝のスイッチとして5年近く続けていますが、これはあくまで実体験ベースであり、確立した科学的効果を保証するものではありません。

睡眠リズムの工夫

夜は就寝60〜90分程度前の入浴を習慣にし、就寝前のスマホ使用を控えるようにしました。その結果、深く眠れる日が増え、翌朝の疲労感が大きく軽減しました。入浴による睡眠改善効果は複数のレビューで支持されています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 朝と夜、運動はどちらが良いですか?

A. 朝の軽い有酸素運動は体内時計を整え、夜の睡眠の質を高める効果が報告されています。

夜に行う場合は強度を上げすぎず、就寝2時間前までに終えるのが望ましいです。

出典:Effects of exercise on circadian rhythms in humans

Q2. 昼寝は疲労改善に有効ですか?

A. 午後早めに15〜20分の仮眠をとると、集中力とパフォーマンスが向上します。NASAの研究ではパイロットの昼寝が作業効率を改善する効果も示されました。

ただし長すぎる昼寝や夕方以降の睡眠は逆効果です。

Q3. プロテインはいつ飲むのが良いですか?

A. 食事で十分に摂れない日は、朝食や運動後、就寝前などに20g程度を目安に補給すると効果的です。

分散摂取は筋肉合成と疲労回復の両面で推奨されています。

Q4. 鉄サプリは自己判断で飲んでも大丈夫ですか?

A. 鉄は不足すると疲労の大きな原因になりますが、過剰摂取は肝障害などを引き起こす可能性があります。

フェリチンを含む血液検査で確認し、医師の診断のもとで補充することが安全です。

出典:NEW THRESHOLDS FOR THE USE OF FERRITIN CONCENTRATIONS TO ASSESS IRON STATUS IN INDIVIDUALS AND POPULATIONS

Iron deficiency

Q5. 更年期の疲れには運動が役立ちますか?

A. 軽い有酸素運動や筋力トレーニングは、更年期に伴う気分変動や睡眠障害の改善に有効とされています5。

無理のない範囲で継続することが疲労感の軽減につながります。

出典:The effect of exercise intervention on improving sleep in menopausal women: a systematic review and meta-analysis

The effect of aerobic exercise on sleep disorder in menopausal women: a systematic review and meta-analyses

Effects of mind-body exercise on perimenopausal and postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis

Q6. カフェインは何時までならOKですか?

A. 一般的に就寝の6〜8時間前までが目安です。

個人差はありますが、午後2時以降は控えると睡眠の質が安定しやすくなります。

出典:Caffeine Effects on Sleep Taken 0, 3, or 6 Hours before Going to Bed

The effect of caffeine on subsequent sleep: A systematic review and meta-analysis

まとめ:40代の疲れは「整える習慣」で変えられる

40代の疲れやすさは、筋肉量の減少や睡眠の質低下、栄養不足、ホルモン変化、ストレスなど複数の要因が重なって生じます。しかし、朝の光を浴びる・軽い有酸素運動・タンパク質や鉄の補給・就寝前の入浴といった小さな改善習慣を積み重ねることで、体調は確実に変わります。

男女で注意すべき落とし穴は異なりますが、共通して「年齢のせい」と片付けず、生活習慣の見直しと必要に応じた医療相談が大切です。

今日から始められることを一つ選び、毎日続けてみてください。

疲れが軽くなる実感は、未来の健康寿命を延ばす第一歩になります。

おことわり

本記事は筆者の経験と公開されている医学・栄養学の文献に基づき一般的な情報をまとめたものであり、診断や治療を目的としたものではありません。

体調不良や強い疲労感が続く場合は、自己判断せず必ず医療機関にご相談ください。

サプリメントの使用についても、体質や持病・薬との相互作用により適さない場合がありますので、必要に応じて医師・薬剤師にご確認ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント